传出神经药理学

传出神经药理学是药理学的一个分支,主要研究药物在传出神经末梢突触前后与机体相互作用的学科。

传出神经系统可分为植物神经和运动神经两大类; 前者主要支配心脏、平滑肌和腺体等效应器;后者支配骨胳肌。植物神经系统也称自主神经系统,包括交感神经系统和副交感神经系统; 它们的神经纤维从中枢神经系统发出后,不直接抵达效应器,其末梢在神经节内与节细胞形成突触,神经冲动通过突触再由节细胞的轴突传到效应器,故其纤维有节前和节后之分。从中枢到达神经节的神经纤维称为节前纤维,节细胞轴突从神经节传出至效应器部分则称为节后纤维。与植物神经不同,运动神经从中枢传出后,直接到达骨胳肌,故其纤维无节前节后之分。

传出神经系统的突触是指植物神经节前纤维与神经节细胞的接头以及节后纤维或运动神经纤维与效应器细胞的接头,是对传出神经系统药物最为敏感的部位。在接头处,突触前后两细胞间并无原生质的直接联系。利用电子显微镜可显示在传出神经末梢与次一级神经元或效应器细胞之间有几十到几百nm宽的突触间隙。在高等动物,神经冲动在突触间的传递并非以生物电直接通过突触间隙,而是当神经冲动到达神经末梢时,从突触前膜释放出特异的化学物质——递质(或称介质),通过递质,作用于次一级细胞的膜受体,从而发挥效应;这一过程称为化学传递。

作用于传出神经系统的药物主要是在突触前后,或是直接作用于受体,或是影响递质,从而发挥拟似或拮抗递质的作用。因此,充分了解递质和受体,对理解和研究传出神经系统药理学是非常必要的。

传出神经递质和受体学说的发展 根据现有文献记载,有关兴奋的化学传递的先躯思想,首自E.Du Bois-Reymond;他在1877年提出:“已知兴奋传递的自然过程不外两种可能: 或是在收缩物的边际分泌一种强有力的兴奋性物质,或是通过电传导。”其后,1905年Elliot曾明确地指出交感神经冲动释放微量的肾上腺素样物质到达效应器细胞,是传递过程的一个化学步骤。1921年Loewi用其经典的离体蛙心实验显示: 迷走神经兴奋引起蛙心抑制时的灌注液可使另一蛙心也产生抑制效应,从而证明当迷走神经兴奋时,必定是释放了一种抑制性物质,才使另一蛙心受到抑制。后来的研究肯定了这一物质即乙酰胆碱。随后相继发现神经节中的节前纤维和运动神经兴奋时都通过释放乙酰胆碱而发挥效应。到1946年,经von Euler的研究,又阐明了交感神经节后纤维的递质是去甲肾上腺素。至此,传出神经系统的化学传递学说才得到完整的资料。

传出神经系统受体学说的发展年代与递质学说的发展相近。Langley在1 878年首先提出阿托品和毛果芸香碱的作用是由于这两药与神经末梢或效应器细胞的某些物质结合,形成复合物而引起。到1906年,他明确地写道:“由于箭毒和烟碱甚至用大剂量也不能阻止直接刺激骨胳肌而致的收缩,显然,在肌肉中与此两药结合的物质并非其收缩物质,可称之为接受物质;它接受刺激,然后传递,从而产生收缩。”他所谓“接受物质”已无异于现代受体的概念。

可以认为神经递质和受体学说在整整一个世纪中是相辅相成地发展起来的。但是有关递质的研究发展较快,已阐明的问题较多,如递质的生物合成、贮存、释放、摄取和消除等。对于受体的研究,虽然在受体和配体反应的动力学上、受体分类上、受体学说的建立上,取得不少成绩,但对受体的本质尚了解的不够。近年在受体的分离和提纯上取得了一定的进展,相继分离出胆碱受体和肾上腺素受体;此外,放射性配体结合法的应用,也给受体的研究开辟了一个新的途径。

传出神经系统的递质 传出神经系统递质是在神经突触传递神经冲动的化学物质。神经冲动到达时,由神经末梢突触前膜释放,并作用于神经节或效应器细胞的突触后膜,从而产生兴奋性或抑制性效应。传出神经系统的递质主要为去甲肾上腺素(见“去甲肾上腺素”条)和乙酰胆碱;此外,尚有不少体内活性物质可能在个别部位也发挥神经递质的作用。

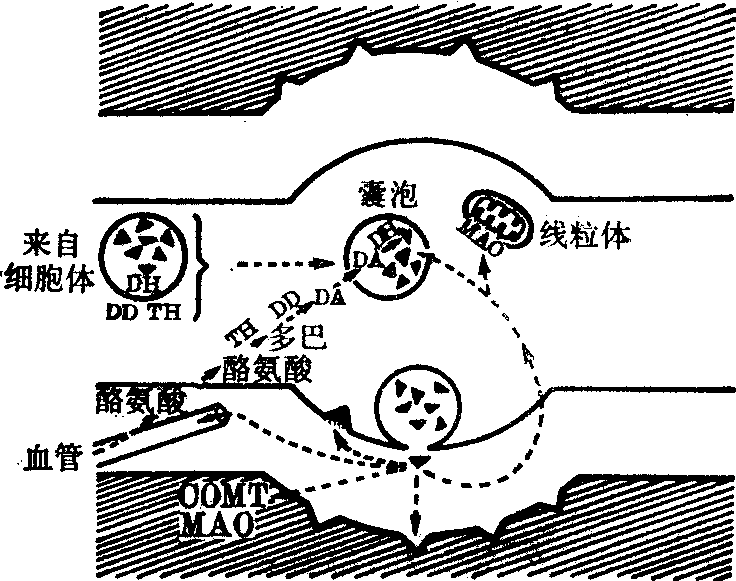

去甲肾上腺素 (noradrenaline,norepinephrine) 为去甲肾上腺素能神经(一般称为肾上腺素能神经,绝大多数交感神经节后纤维属之) 的递质。神经系统内的去甲肾上腺素是在去甲肾上腺素能神经细胞内合成,首先在胞质液内经酪氨酸羟化酶催化,由酪氨酸形成多巴(dop-a),再经多巴脱羧酶(芳香族-1-氨基酸脱羧酶)催化,形成多巴胺(dopamine)多巴胺进入囊泡,在囊泡内多巴胺-β-羟化酶的催化下最后形成去甲肾上腺素,贮存在囊泡中。上述几种酶都在肾上腺素能神经细胞体内形成,随着轴浆运动转运到末梢,囊泡内的多巴胺-β-羟化酶也随囊泡转运到末梢。目前对于递质如何从神经末梢释放虽有不同看法,但一般多认为当神经冲动到达末梢时,囊泡膜与细胞膜相融合,并形成裂孔,通过裂孔将囊泡的内容物包括去甲肾上腺素一并排入突触间隙,这一过程称胞裂外排。释出的去甲肾上腺素,一部分与受体结合产生效应,大部分(75~90%)立即被突触前膜摄取(摄取1),并进一步进入囊泡而贮存起来,小部分被酶破坏,尚有小部分扩散到血液中或被非神经细胞摄取(摄取2)。

图1 去甲肾上腺素的生物合成与释放

▲ 去甲肾上腺素 TH酪氨酸羟化酶

突触后肾上腺素受体 DD多巴脱羧酶

突触后肾上腺素受体 DD多巴脱羧酶 突触前肾上腺素受体 DH多巴胺-β-羟化酶

突触前肾上腺素受体 DH多巴胺-β-羟化酶→ 转化 DA多巴胺

→ 转运

体内有两种促进去甲肾上腺素转化的酶,即单胺氧化酶(monoamine oxidase,MAO)和儿茶酚氧位甲基转移酶(catechol-O-methyltransferase,COMT)。这两种酶都广泛存在于体内; 主要器官如肝、肾的含量都很高。MAO在去甲肾上腺素能神经元内含量很高,在细胞内的分布主要在线粒体外膜。它的功能似在调节胞质液内去甲肾上腺素的含量,去甲肾上腺素一旦进入囊泡,即不受此酶的破坏。COMT则处于各种细胞的胞质液内。MAO有MAO-A和MAO-B之分,前者可使单胺类,如去甲肾上腺素、肾上腺素、多巴胺、酪胺和5-羟色胺等氧化脱氨,后者可使酪胺、α-苯乙胺、苄胺和多巴胺等氧化脱氨。CO-MT则使儿茶酚胺类的3位羟基甲基化。MAO的氧化产物可进一步在COMT催化下甲基化;COMT的甲基化产物也可进一步在MAO催化下氧化脱氨。一般认为缓慢从去甲肾上腺素能神经释放的去甲肾上腺素,其代谢途径主要是先氧化脱氨,然后甲基化形成3-甲氧-4-羟扁桃酸(3-methoxy-4-hydroxymandelic acid,VMA)。外源性和迅速从去甲肾上腺素能神经释放而进入血液中的去甲肾上腺素以及肾上腺髓质分泌的肾上腺素和去甲肾上腺素主要是先甲基化,然后氧化脱氨,最终产物仍是VMA。正常人24小时尿中约含VMA 2~4mg,嗜铬细胞瘤患者尿中的VMA显著增加,可作为诊断此病的主要指标。

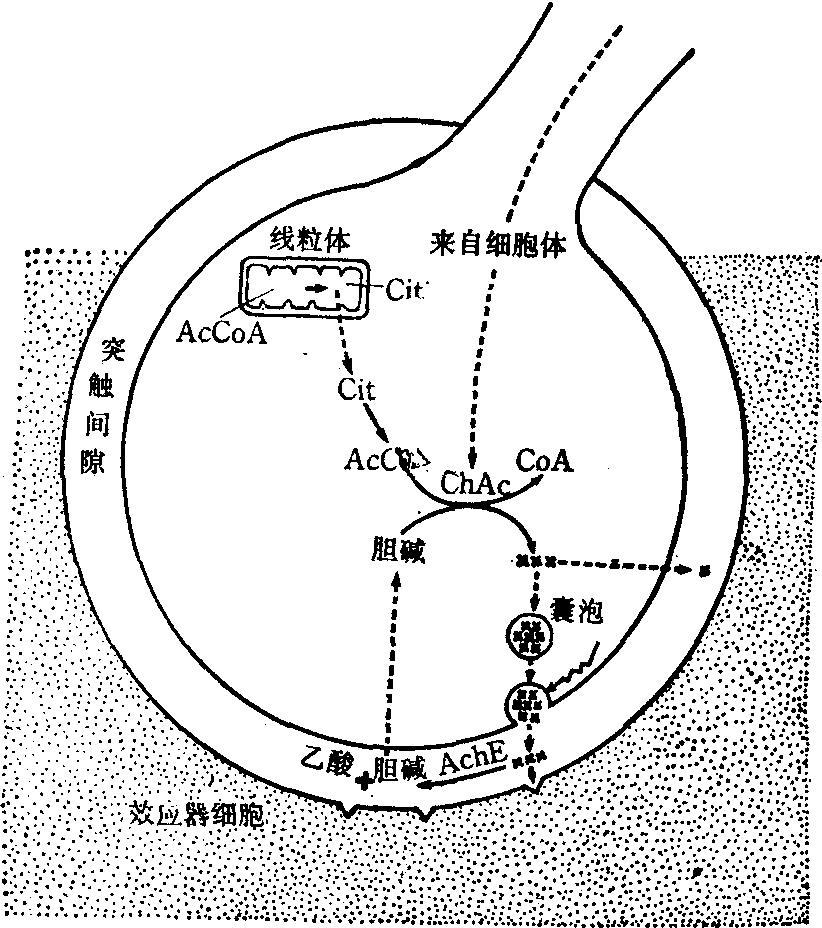

乙酰胆碱 为胆碱能神经的递质,胆碱能神经包括全部植物神经的节前纤维、副交感神经的节后纤维、运动神经以及极少数交感神经节后纤维(如支配汗腺的分泌神经等)。与合成乙酰胆碱有关的酶主要为胆碱乙酰化酶(choline acetylase),也称胆碱乙酰转移酶(choline acet-yltransferase),此酶在胆碱能神经细胞体内形成,随轴浆运动移向末梢,在末梢胞质液内促使胆碱和乙酰辅酶A(acetyl coenzyme A,乙酰CoA)合成乙酰胆碱。乙酰辅酶A则是在神经末梢的线粒体内形成,但不能穿透线粒体膜,须在枸橼酸合成酶催化下,变成枸橼酸盐,后者穿过线粒体膜进入胞质液,然后在ATP-枸橼酸分解酶作用下,再形成乙酰辅酶A而发挥作用。合成的乙酰胆碱即转运到囊泡内贮存,有一小部分以游离形式存在于胞质液中。一般认为神经冲动所致乙酰胆碱的释放也是通过胞裂外排方式。但所释放乙酰胆碱的消除与去甲肾上腺素不同,乙酰胆碱主要是在胆碱酯酶催化下水解而消除。其次是扩散到血液中,也可能有少量的乙酰胆碱被完整地摄取

回到神经末梢。

图2 乙酰胆碱的生物合成与释放

X乙酰胆碱 AcCoA乙酰辅酶A

胆碱受体 Cif枸橼酸盐

胆碱受体 Cif枸橼酸盐→转化 ChAC胆碱乙酰化酶

→转运 CoA辅酶A

⇝神经冲动引起释放 AchE胆碱酯酶

体内胆碱酯酶主要为两类,一类为真性胆碱酯酶,一类为假性胆碱酯酶。乙酰胆碱酯酶(acetylcholinesterase)是主要的真性胆碱酯酶,对乙酰胆碱的作用比其它胆碱酯酶强,一般所谓胆碱酯酶即指此种。乙酰胆碱酯酶主要存在于胆碱能神经元内,以及神经节突触和神经肌肉接头处。胆碱能神经元内的乙酰胆碱酯酶是在细胞体内合成,通过轴浆运动移向末梢。根据骨胳肌的研究,接头处的乙酰胆碱酯酶是在肌肉细胞内形成,并聚集于突触间隙皱褶内,此处正是破坏释放的乙酰胆碱的关键场所。乙酰胆碱酯酶的作用快而强,一般在乙酰胆碱释放后数毫秒内即被此酶水解破坏,一分子乙酰胆碱酯酶在一分钟内可水解几十万分子的乙酰胆碱。乙酰胆碱酯酶的分子中有两种能与乙酰胆碱结合的活性中心,即阴离子部位和酯解部位,阴离子部位与乙酰胆碱分子的季铵阳离子头相结合,酯解部位通过所含丝氨酸的羟基与乙酰胆碱的乙酰基结合,从而使乙酰胆碱的酯链断裂,形成胆碱和乙酰胆碱酯酶。胆碱可被突触前膜摄取,作为合成乙酰胆碱的原料。

乙酰胆碱酯酶也存在于非神经组织中,但一般含量较少,只有红细胞中较为丰富,作用不明。假胆碱酯酶也有水解乙酰胆碱的作用,主要分布于血浆、肠、皮肤等组织,在肠组织内可能发挥调节乙酰胆碱的作用以维持正常肠蠕动和张力,至于其它组织中的假胆碱酯酶的功能,尚待研究。

其它 除了去甲肾上腺素和乙酰胆碱两种经典的传出神经递质外,不少研究证明一些体内活性物质可能在传出神经系统个别部位发挥递质作用或调质作用。例如许多两栖类动物的心脏和其它外周组织有肾上腺素能神经,能合成与释放肾上腺素,从而传递神经冲动信息至效应器。近年发现哺乳类脑中也有肾上腺素能神经存在。因此一般将外周以去甲肾上腺素为递质的交感神经节后纤维称作肾上腺素能神经是名不符实的,今后应正名为去甲肾上腺素能神经,以别于上述真正的肾上腺素能神经。又如多巴胺可能是肾脏血管舒张反应的神经递质。此外尚发现许多动物的交感神经节有由多巴胺参与的传递通路,这种神经节内有中间神经元释放多巴胺,后者作用于节细胞的多巴胺受体,从而将冲动传递到节后纤维。Burnstock认为传出神经系统尚有嘌呤能神经,它的递质为三磷酸腺苷,主要使胃肠道平滑肌松弛;也可能支配其它器官如肺、气管、膀胱等。晚近还发现许多肽类如P物质、脑腓肽、血管活性肠肽等存在于外周神经中,可能发挥调质作用。其中血管活性肠肽 (vasoactive intestinalpeptide,VIP) 是1970年从猪小肠分离出来的有28个氨基酸的新型多肽,可能是部分副交感神经节后纤维的递质或调质,参与舒张血管和胃肠道平滑肌的调节机制。

传出神经系统的受体及效应 现认为传出神经系统的受体是嵌在细胞膜脂质双分子层结构中的一种特殊蛋白质,能特异性地与相应的神经递质或配体结合,从而产生效应。例如,已经分离出来的N胆碱受体是分子量为250,000的寡聚体,由几个分子量为40,000~69,000的亚基组成,狗肺的β2肾上腺素受体被认为是由两个分子量为58,000的亚基组成的二聚体。

传出神经系统受体的分类 根据能与之选择性地结合的递质(或药物)而定。能与乙酰胆碱结合的受体称为胆碱受体(cholinoceptor)。由于早期研究中发现位于副交感神经节后纤维所支配的效应器细胞膜的胆碱受体对毒蕈碱(mnscarine)比较敏感,故称为毒蕈碱型胆碱受体(简称为M胆碱受体或M受体)。位于神经节细胞膜和骨胳肌细胞膜的胆碱受体对烟碱比较敏感,故称为烟碱型胆碱受体(简称为N胆碱受体或N受体)。近年又称神经节细胞膜的N受体为N1胆碱受体(N1受体),骨胳肌终板上的N受体为N2胆碱受体(N2受体)。位于交感神经节后纤维所支配的效应器细胞膜,能选择性地与肾上腺素或去甲肾上腺素结合的受体称为肾上腺素受体(adrenoceptor)肾上腺素受体可分为α肾上腺素受体(α受体或甲受体)和β肾上腺素受体(β受体或乙受体); 去甲肾上腺素主要作用于α受体,异丙肾上腺素主要作用于β受体,而肾上腺素则与α和β受体都易结合。β受体又可分为β1受体和β2受体,心脏β受体主要为β1受体,激动时发挥兴奋心脏效应;支气管、多数血管和子宫平滑肌等的β受体主要为β2受体,激动时可使平滑肌松弛、血管舒张。自从发现肾上腺素能神经末梢突触前膜存在有α受体(激动时抑制去甲肾上腺素释放)后,曾将处于突触后膜的α受体称为α1受体,处于突触前膜的称为α2受体。但近年用放射性配体结合法研究证明有些组织的突触后膜也具有α2受体,而且不少组织中既有β2受体,也有β1受体,只是所含的比例不同。由此可见,传出神经系统受体的分类是在不断地发展和充实完善之中。

一般认为传出神经递质或相应配体与突触后膜的受体结合,即产生突触后膜离子通透性的改变。这种改变可能有两种情况:

❶对Na+的通透性增加,有时也对Cl-和K+等通透性增加,则膜电位下降,使突触后膜去极化,结果发生兴奋性突触后电位 (excitatory postsynapticpotential,EPSP);

❷主要对K+的通透性增加,有时对Cl-的通透性也增加,则膜电位升高,使突触后膜超极化,结果发生抑制性突触后电位(inhibitory postsynapt-ic potential,IPSP)。这两种电位都是局部性的,如果兴奋性突触后电位达到一定的阈值,在多数骨胳肌和心肌可产生扩散性的动作电位和肌肉收缩,在腺体可引起分泌;在不产生扩散性冲动的平滑肌和少数骨胳肌,兴奋性突触后电位可使肌肉产生局限性收缩。此外,Ca2+在兴奋-收缩偶联中起重要作用,一般地说,多数情况下,兴奋时细胞内游离的Ca2+增加,抑制时减少。

从整体看,传出神经系统的效应不外两方面,去甲肾上腺素能神经兴奋时,相当于递质去甲肾上腺素的作用,可见心脏兴奋、皮肤粘膜和内脏血管收缩、血压升高、支气管舒张、胃肠道平滑肌松弛、瞳孔扩大、血糖升高等(见表)。这些功能变化有利于机体活动的增加,以应付紧急情况时的需要。胆碱能神经兴奋时,相当于递质乙酰胆碱的作用,由于胆碱能神经分布较广、作用复杂,一般以迷走神经兴奋为主,基本上表现与上述相反的作用,有利于机体进行休整和积蓄能量。

作用于传出神经系统的药物虽然机制有所不同,但其表现归纳起来不外为拟似递质或拮抗递质的作用。

传出神经系统药物的分类 常见传出神经系统药物可按作用机制的不同进行下列分类:

作用于受体的药物 许多作用于传出神经系统的药物能直接与胆碱受体或肾上腺素受体结合,结合后,如果产生与乙酰胆碱或肾上腺素相似的作用,就分别称为胆碱受体激动药或肾上腺素受体激动药。如果结合后不产生或较少产生拟似递质的作用,相反,却能阻断递质与受体的结合,从而妨碍传出神经冲动的传递,产生与递质相反的作用,就称为胆碱受体阻断药或肾上腺素受体阻断药。这类药物品种最多,也最为常用。

1.胆碱受体激动药: (1) M和N胆碱受体激动药:既能激动M胆碱受体,也能激动N胆碱受体,从而发挥完全拟似乙酰胆碱的作用,如氨甲酰胆碱。

(2) M胆碱受体激动药: 主要激动M胆碱受体,发挥拟似毒蕈碱作用,如毛果芸香碱。

2.胆碱受体阻断药: (1)M胆碱受体阻断药: 主要阻断M胆碱受体,发挥节后抗胆碱作用,如阿托品。

(2) 神经节阻断药: 主要阻断N1受体,妨碍神经冲动通过神经节的传递,如美加明。

(3) 骨胳肌松弛药: 阻断N2受体,妨碍神经冲动在神经肌肉接头的传递。从而使骨胳肌松弛,如琥珀胆碱。

传出神经的效应

| 效应器 | 去甲肾上腺素能神 经兴奋时 | 胆碱能神经 兴奋时 | |||||

| 受体类型 | 效应 | 受体 类型 | 效应 | ||||

| 心 脏 | 窦房结 传导系统 心肌 | β1 β1 β1❶ | 心率加快 传导加快 收缩加强 | M | 心率减慢 传导抑制 收缩减弱 | ||

| 平 滑 肌 | 血 管 | 皮肤、粘膜 内脏 冠状血管 骨胳肌 | α α,β2 α,β2 α,β2 | 收缩 收缩 舒张 ❷ 舒张 | 舒张(交感 神经) | ||

| 支气管 | β2 | 舒张 | 收缩 | ||||

| 胃肠道 | 胃肠壁 括约肌 | α,β α | 舒张 收缩 | 收缩 舒张 | |||

| 胆囊与胆道 | 舒张 | 收缩 | |||||

| 膀 胱 | 逼尿肌 三角肌与括约肌 | β α | 舒张 收缩 | 收缩 舒张 | |||

| 子宫 | α β2 | 收缩 舒张 | 不定 | ||||

| 眼 睛 | 瞳孔开大肌 瞳孔括约肌 睫状肌 | α β | 收缩(散瞳) 舒张(远视) | 收缩(缩瞳) 收缩(近视) | |||

| 腺 体 | 汗腺 | α | 分泌 ❸ | 分泌(交感 神经) | |||

| 唾液腺 | α β | 分泌K+和 H2O 分泌淀粉酶 | 分泌K+和 H2O | ||||

| 胃肠道及呼吸道腺体 | 分泌 | ||||||

| 代 谢 | 肝脏糖代谢 骨胳肌糖代谢 脂肪糖代谢 | α,β2 β β | 肝糖原分解 肌糖原分解 脂肪分解 | ||||

| 肾上腺髓质 | N1 | 分泌肾上腺 素和去甲 肾上腺素 (交感神 经节前纤 维) | |||||

| 植物神经节 | 兴奋 | ||||||

| 骨胳肌 | N2 | 兴奋(运动 神经) | |||||

注:

❶心肌可能也具有α和β2受体;

❷在整体动物由于自身调节机制而表现为舒张,狗及猪

冠状动脉为β1受体;

❸手掌等少数区域

3. 肾上腺素受体激动药:(1)α肾上腺素受体激动药:以去甲肾上腺素为代表,对α受体的激动作用较β受体为强。此类药物中,甲氧胺和去氧肾上腺素对α1受体选择性较高,可乐宁对α2受体的选择性较高。

(2)α和β肾上腺素受体激动药:对α受体和β受体间的选择性较差,此类药物的代表为肾上腺素,对α受体及β受体的作用都较强。

(3) β肾上腺素受体激动药:以异丙肾上腺素为代表,此药对β受体作用很强,对α受体作用极弱,但对β1受体和β2受体间选择性很差。此类药物中,多巴酚丁胺(dobutamine)对β1受体的选择性较高,许多平喘药如舒喘宁(salbutamol)等对β2受体的选择性较高。

4. 肾上腺素受体阻断药:(1) α肾上腺素受体阻断药:从作用时间分,有短效α受体阻断药如酚妥拉明和长效α受体阻断药如酚苄明。从对α1受体和α2受体的选择性分,哌唑嗪对α1受体的选择性阻断作用较强,育亨宾(yohimbine)对α2受体的选择性阻断作用较强。

(2)β肾上腺素受体阻断药: 此类药物中最常用的心得安对β1和β2受体都有较强的阻断作用,氨酰心安(atenolol)对β1受体阻断作用较强,而甲氧丁胺 (buto-xamine)则对β2受体的阻断作用较强。

作用于受体和递质的药物 拟胆碱药中的氨甲酰胆碱既直接作用于M和N胆碱受体,又能释放乙酰胆碱而发挥拟胆碱作用;在拟肾上腺素药物中的麻黄碱既直接作用于肾上腺素受体,又能释放去甲肾上腺素而发挥拟肾上腺素作用;都属此类。

影响递质的药物

(1)抑制递质的生物合成药:如密胆碱(hemicholiniu-m)可抑制乙酰胆碱的合成,α甲基酪氨酸(α-methyl ty-rosine)抑制去甲肾上腺素的合成,甲基多巴肼(carbido-pa)和苄丝肼(benserazide)抑制多巴胺的合成等。

(2)影响递质的生物转化药: 乙酰胆碱作用的消失主要是由于释放后立即被胆碱酯酶水解,故抗胆碱酯酶药如新斯的明和有机磷酸酯类农药都有效地保护乙酰胆碱,产生拟胆碱作用。此外,胆碱酯酶复活药如解磷定能使遭受有机磷酸酯类农药抑制的胆碱酯酶恢复活性,从而解除这类农药的中毒。

由于释放后的去甲肾上腺素作用的消失主要靠摄取1,而酶的破坏不占重要地位,故单胺氧化酶抑制剂和儿茶酚氧位甲基转移酶抑制剂不能成为理想的外周拟肾上腺素药。

(3)影响递质的转运: 能促进递质释放而发挥作用的药如氨甲酰胆碱和麻黄碱已如上述。能抑制递质释放的药物如溴苄铵可阻碍去甲肾上腺素的释放,从而减弱肾上腺素能神经冲动的传递,临床用作抗心律失常药;肉毒杆菌毒素则能抑制乙酰胆碱的释放从而产生神经毒性。

在影响递质的摄取方面,可卡因能抑制摄取1,即阻止去甲肾上腺素回收入突触前膜,从而发挥拟肾上腺素作用。此外,肾上腺素能神经阻滞药主要是抑制肾上腺素能神经末梢囊泡对去甲肾上腺素的摄取,因此使囊泡内贮存的去甲肾上腺素逐渐减少以至耗竭,从而阻滞肾上腺素能神经冲动的传递。利血平就是这一类的典型代表。

(4) 神经末梢损坏药: 动物实验证明6-羟多巴胺可损坏肾上腺素能神经末梢而不损伤细胞体,结果与手术去交感神经相似,但恢复较快。现作为神经药理学研究的工具药。

- 萌眼是什么意思

- 萌系女孩是什么意思

- 萌育是什么意思

- 萌芽是什么意思

- 萌芽不伐,将折斧柯;爝爝不扑,燎原奈何是什么意思

- 萌芽不伐, 将折斧柯; 爝爝不扑, 燎原奈何。是什么意思

- 萌芽力是什么意思

- 萌芽时期是什么意思

- 萌芽更新是什么意思

- 萌芽月刊是什么意思

- 萌芽 朝露是什么意思

- 萌芽林是什么意思

- 萌芽树是什么意思

- 萌芽 [法国]左拉是什么意思

- 萌芽状态时就遏止是什么意思

- 萌芽率是什么意思

- 萌芽社是什么意思

- 萌菇莲是什么意思

- 萌萌哒的皇帝朱批雍正:朕就是这样汉子是什么意思

- 萌葛是什么意思

- 萌蒲是什么意思

- 萌藤是什么意思

- 萌蘖是什么意思

- 萌蚣是什么意思

- 萌诸岭是什么意思

- 萌起是什么意思

- 萌金茄楠香带是什么意思

- 萌阿子是什么意思

- 萌隶是什么意思

- 萌隸是什么意思

- 萌骨乣是什么意思

- 萌黎是什么意思

- 萍是什么意思

- 萍、浏、醴起义是什么意思

- 萍乡是什么意思

- 萍乡上株岭铁矿是什么意思

- 萍乡县志是什么意思

- 萍乡州是什么意思

- 萍乡市是什么意思

- 萍乡市旅游局是什么意思

- 萍乡市海绵城市建设植物筛选技术导引是什么意思

- 萍乡市(安源区)是什么意思

- 萍乡文延庆堂六种新编是什么意思

- 萍乡文氏所刻医书六种是什么意思

- 萍乡春锣是什么意思

- 萍乡煤矿是什么意思

- 萍乡站是什么意思

- 萍乡花果是什么意思

- 萍僧是什么意思

- 萍儿是什么意思

- 萍剑是什么意思

- 萍叶疑江上,菱花似镜前。是什么意思

- 萍合是什么意思

- 萍嘚是什么意思

- 萍实是什么意思

- 萍实谣是什么意思

- 萍寄是什么意思

- 萍寄室是什么意思

- 萍州可谈是什么意思

- 萍散鱼时跃,林幽鸟任歌。是什么意思