休克xiūkè

英语音译。

❶一种细胞急性缺氧综合征,主要症状是血压下降、脸色苍白、发冷无力,甚至昏迷。

❷发生休克

△ 病人~了。

休克xiūkè

❶ 〈名〉一种病症,主要症状包括血压下降、脸色苍白、四肢发冷、昏迷等。

❷ 〈动〉发生休克症状:他休克了。

休克xiū kè

临床上常见的一种细胞急性缺氧综合征。1931年《医学名词汇编》:“Shock,[日译] 震荡,震荡性,震荡症;[参考名] 震荡,震感,脑力受震荡;[决定名] 休克,震荡。”1942年乔树民《内科学·血及循环系统病》:“患者每趋于昏迷、休克(Shock),以至于死。”休克为英语shock之音译,shock曾经还有过一些意译词,如“精力猝衰”、“脑力受震荡”、“震荡”、“震荡病”、“震感”,等等。

昏倒、昏厥、昏迷、昏死、昏晕、厥倒、痰厥、休克、虚脱、晕倒、晕厥;缓醒、清醒、苏醒

○昏倒hūn dǎo

(动)昏厥,失去知觉:他气得~在地|~在考场上|得知噩耗,他立时~|在烈日下~了。

○昏厥hūn jué

(动)因脑部贫血引起供氧不足而短时间失去知觉:~状态|~过去| 因心情过分悲痛而~。

○昏迷hūn mí

(动)因大脑功能严重紊乱而长时间失去知觉:~不醒|病人~了。

○昏死hūn sǐ

(动)昏迷;暂时不醒人事:胆小的女孩被一条大蛇吓得~过去|钻心的疼痛使他~过去。

○昏晕hūn yūn

(动)头脑发昏;不清醒:她突然感到一阵~,几乎跌倒在地|从~中慢慢醒来。

○厥倒jué dǎo

(动)昏倒:天气过热,体力不支,~在地|只一碰,他竟~了 | 旧病复发,~在床上。

○痰厥tán jué

(动)中医指突然昏迷不省人事而喉部有痰作声:闻听此言,他突然~,瘫倒在地。

○休克xiū kè

(动)临床上常见的一种细胞急性缺氧综合征,主要症状是血压下降,四肢发冷,神志淡漠等:因流血过多,他已经~了。

○虚脱xū tuō

(动)因大量失血或脱水、中毒等而引起的心脏和血液循环突然衰竭:浑身发冷,已经~|病人出汗太多,~了 |他感觉自己快要~了。

○晕倒yūn dǎo

(动)昏迷倒下:忽然有人~,人事不醒|他扶着门,几乎~|肚里无食,~在道旁。

○晕厥yūn jué

(动)昏厥:短暂的~|几乎~|~过去。

●缓醒huǎn xǐng

(动)〈方〉失去知觉之后又恢复过来:她经过注射强心剂,忽忽悠悠~过来。

●清醒qīng xǐng

(动)(神志)由昏迷而恢复正常:病人已经~|等他~以后再说|他还不太~。

●苏醒sū xǐng

(动)从昏迷或沉睡中醒过来:病人~过来|经抢救,他渐渐~了 | 尚未从沉醉中~过来。

休克

人体对因有效循环血量减少,组织灌流不足所引起的代谢障碍和细胞受损的病理过程的反应。休克的种类很多,由外伤引起的休克可分为原发性和继发性两类。原发性外伤性休克又称急性神经源性心血管衰竭,主要发生于心前区震荡、上腹部及外阴和精索部受打击、颈动脉窦或喉部受压、内脏急剧扩张等情况下,引起交感神经和副交感神经平衡失调,常因心律失常、心室纤颤、颅内出血、动脉瘤破裂或血压骤降、晕厥、心动过缓而致死。继发性外伤性休克是在外伤后逐步发生的,常见于失血、骨折、广泛的组织破坏、脊髓严重外伤等情况下,引起肾功能衰竭、休克肺、脑水肿、脑疝等病理改变,病情严重者可在短期内死亡。

休克shock

急性进行性末梢循环衰竭的虚脱状态。是机体对有效循环血量锐减的反应。由于毛细血管灌流不足,发生严重机能障碍。多种动物均可发生,马较多见。按病因可分为外伤性、出血性、中毒性、过敏性和心源性休克等。共同症状是反应迟钝,衰弱,皮肤湿润,四肢发凉,脉搏细弱,毛细血管充盈时间延长,呼吸浅快,体温与血压下降,少尿或尿闭等。一旦发生休克,严重危急病例,必须及时抢救。应采取包括消除病因,迅速供氧,补充血容量,改善心脏功能,调整代谢障碍及改善周围循环效能等措施。

休克xiuke

急性循环功能不全综合症群。由于组织血流灌注广泛、持续、显著地减少,出现 一系 列病理生理改变,引起细胞功能普遍受损,可导致重要脏器的功能丧失和机体死亡。休克可分为: 低血容量性、心原性、感染性、过敏性、神经原性 (外伤、剧痛、麻药等) 及内分泌性 (如肾上腺皮质功能不全)。这些因素造成有效血容量减少,血管阻力改变 (血管收缩或扩张),或心功能不全(泵衰竭) 等,从而使组织血流量不足,微循环血流减少,产生细胞和代谢障碍。休克的病因不同,临床表现也各不相同。但休克的基本病理生理改变为组织的血流灌注不足,其共同的主要表现为皮肤苍白、湿冷、口唇和指甲紫绀、口渴、尿少,表情淡漠或神志模糊,脉细速(>100次/分)。凡有上 述典型的临床表现,收缩压<70~80mmHg,脉压<20mmHg的病例,即可诊为休克。但应注意低血压状态不一定是休克,休克定要有微循环和组织血流灌注不足的表现。休克晚期可有播散性血管内凝血,并有出血倾向,以及呼吸窘迫综合征,产生严重的呼吸困难。休克的预后取决于原发疾病性质和休克程度、持续时间和治疗措施。如出现昏迷,酸中毒、无尿,或伴有心、肝脏病等,则预后不良。

休克shock

系由损伤、感染、剧痛、出血、心肌梗塞、脱水、中毒、手术、麻醉、精神因素等通过神经体液的抑制性作用而发生的一种周围循环障碍,使维持生命的重要器官得不到足够的血液灌流而产生的一种综合病征。各种原因所致的休克,其血流动力方面的基本变化为微循环机能障碍和组织血液灌注不足。由于有效血循环量减少使血压下降,反射性的使去甲基肾上腺素等缩血管物质增多,致皮肤、粘膜、内脏血管收缩,微循环内血流量减少、组织缺氧;如病情继续进展,则缺氧严重、代谢产物堆积,毛细血管大量开放则渗出增多造成淤血;更为严重者淤血加重形成毛细血管内广泛凝血循环血量更为减少,出现恶性循环。

休克

急性血液动力学紊乱,微循环衰竭,组织血液灌注量不足引起的细胞能源代谢障碍,临床发生危象综合症。多由急性感染、失血或大量失液、心功能不全、过敏、创伤等引起。主要表现为血压下降、脉搏细弱。四肢厥冷、皮肤苍白、青紫或出现花纹、神志模糊、尿量减少等。治疗应去除病因,输血、补液、吸氧、应用改善循环的药物和治疗原发病。

休克

全身循环障碍,组织血液灌注量不足所引起的全身反应。

休克shock

是英文shock的译音,表示机体遭受强烈的损害刺激后出现的一种危急状态。主要表现是血压下降、皮肤苍白或紫绀、四肢湿冷、脉搏快而弱、尿量减少,早期烦躁不安,进而淡漠,甚至昏迷。一般认为主要由于组织器官微循环灌流量急剧减少所致。近来细胞代谢障碍的观点日益受到重视。

休克

休克是指急性循环(尤以微循环)功能不全,引起重要组织血液灌流不足导致组织缺氧、代谢紊乱及重要器官功能障碍。休克原因有感染性、心源性、过敏性及神经性等。儿科常见主要原因由细菌感染所致,故称感染性休克。本条内容重点为感染性休克。感染性休克常发生于儿科急性感染性疾病和急性传染病,如中毒性细菌性痢疾、流行性脑脊髓膜炎、急性出血性坏死性肠炎、中毒型肺炎、沙门菌感染及金黄色葡萄球菌败血症等的疾病过程中。

病理生理 近年来对微循环学说有较深入的研究,对本症的发病机理提出了如下的见解。感染性休克时微循环障碍可分为三个阶段,即微循环痉挛期、扩张期及衰竭期。分述如下:

(1) 微循环痉挛期: 当细菌感染(尤以革兰阴性细菌)及其毒素进入血循环后,兴奋交感神经,刺激肾上腺髓质,使儿茶酚胺释出增加,血中促血管收缩活性物质(肾上腺素、去甲肾上腺素等)也随之增加,引起全身微血管痉挛,导致外周血管阻力增加,心搏出量下降,组织血液灌流量减少,造成缺氧和代谢性酸中毒。当血管收缩时出现血液重新分配,即皮肤表浅血管及腹腔内脏(胃、肠、肝、脾及肾等)血管痉挛,而脑及心脏血管不痉挛或仅轻度痉挛,因此心、脑血液供应尚可满足,生命得以维持。这一阶段称缺血性缺氧阶段,微循环功能障碍表现为“少灌少流”。

(2) 微循环扩张期: 当病情继续发展,因缺血缺氧及酸性物质增加,刺激肥大细胞释放组织胺,使小动脉、微动脉及毛细血管前括约肌扩张,但小静脉端仍处于痉挛状态,致静脉血流受阻、微循环回流不畅,大量血液瘀滞于毛细血管网内,毛细血管内压增高,当超过血浆胶体渗透压时,导致液体渗入组织间隙;血浆大量渗出,有效循环量减少,回心血量及心搏出量随之减少,血压下降,心、脑等重要脏器缺氧缺血亦甚。这一阶段微循环动脉端舒张而小静脉端仍痉挛,血液瘀积于真毛细血管内,称瘀血性缺氧阶段。微循环功能障碍表现为“灌而少流”。

(3) 微循环衰竭期: 当休克状态持续过长,微循环障碍持久得不到纠正,则组织细胞更加缺氧,细胞内pH值降低,激活胞质内溶酶体酶,消化周围组织细胞,引起广泛组织坏死,器官功能(尤以心脏)进一步发生障碍。又因缺氧及代谢性酸中毒,毛细血管内皮细胞亦受损害,血小板释放出血小板凝血因子,引起微血管内一系列凝血反应,造成DIC终于使血管麻痹衰竭; 组织、器官从功能障碍发展到器质性损害和功能衰竭,这一阶段称器官功能衰竭期。微循环功能障碍已处于“不灌不流”的严重状态。

临床表现 感染性休克的临床表现包括感染中毒症状及休克征象两方面。患儿感染中毒症状于起病时常表现为寒颤、高热或体温不升、烦躁或嗜睡,重者有惊厥、昏迷。皮色苍白、心音低钝、心率增快、腹胀、呕吐咖啡色物。周围血白细胞增高或过低、分类中性细胞增加,出现核左移及中毒性颗粒。休克征象多表现为意识障碍,皮色苍灰,肢冷发绀,脉搏细数,血压下降,脉压差小,尿少或无,毛细血管充盈不佳及全身代谢紊乱等。临床上根据休克程度分为轻、重两型(见表)。

休克的临床表现分型

| 项 目 | 轻 度 | 重 度 |

| 皮肤粘膜 | 面色苍白或口唇、指、趾 轻度发绀,皮肤有轻度 花纹 | 面色苍灰,口唇、指、趾明 显发绀,皮肤花纹明显 |

| 四 肢 | 手足发凉,毛细血管再 充盈时间为1~3秒 | 四肢湿冷接近或超过膝、肘 关节。毛细血管再充盈时间 大于3秒 |

| 脉 搏 血 压 | 增快、细速 略低或正常,音调变弱, 脉压为30~20mmHg | 细速或按不到 明显下降或测不出,脉压低 于20mmHg |

| 尿 量 | 略减少,婴儿5~10ml /小时,儿童10~20ml/ 小时 | 明显减少,婴儿少于5ml/小 时,儿童少于10ml/小时 |

| 心 脏 | 心率增快,心音较弱 | 心率明显增快,心音低钝, 有奔马律 |

| 神 志 | 尚清楚,但有萎靡或烦 躁 | 模糊,表情淡漠或昏迷 |

| 呼 吸 肛趾温差 | 增 快 >6℃ | 增快或有呼吸困难,节律不整 更明显 |

凡感染中毒表现及休克征象两者同时存在者,即可诊断为感染性休克。

治疗 小儿感染性休克病情复杂,变化迅速,治疗须抢时间,抓关键,采取综合措施,包括控制感染、补充血容量、纠正酸中毒、调整血管舒缩功能、增强心肌收缩力、维持水与电解质平衡、人工冬眠及激素疗法等。

控制感染 消除感染病因是治疗感染性休克的根本措施, 选用疗效高的广谱抗生素以控制感染,宜联合用药、及早使用大剂量,可静脉给药。若经标本培养明确病原菌,则根据病原菌选用针对性抗生素,同时对有明显感染灶引起的败血症,应彻底清除病灶。并应增强患儿抵抗力,如供给足够热量,多次少量输全血或血浆、丙种球蛋白、能量合剂及维生素C等。

补充血容量 又称扩容疗法,是纠正休克的基本方法,以维持正常血液动力和改善微循环灌流。应立即建立通畅的补液通路(必要时作静脉切开),根据休克程度及持续时间,按“需多少补多少”的原则进行补液。常用低分子右旋糖酐,一般每次1g/kg,由静脉快速于30~60分钟内推注或滴完,每天1~2次。若无低分子右旋糖酐,则可用2:1(2份生理盐水:1份1.4%碳酸氢钠溶液)或“3:2:1”(3份5~10%葡萄糖液,2份生理盐水,1份1.4%碳酸氢钠溶液或M/6乳酸钠)含钠溶液代替。10%葡萄糖液于休克早期不宜应用,以免加重高糖血症,一般多于维持输液阶段使用。对重度休克患儿可按以下步骤治疗:

❶快速输液:首批输液量按10~20ml/kg(或300~400ml/m2)计算,总量不超过300~400ml,用右旋糖酐或上述2:1含钠液,于30~60分钟内输完。

❷继续输液:经首批快速输液后,继用1/2~2/3张含钠液静脉滴注,直至休克基本纠正为止。液量可分批输入,每批15~20ml/kg(或400ml/m2),总量约为30~60ml/kg。

❸维持输液:休克基本纠正后给葡萄糖含钾维持液 (葡萄糖液中含0.15~0.3%的氯化钾)静脉滴注,维持输液的液量计算从此时开始,第1个24小时输液量约为50~80ml/kg(或1000~1200ml/m2)以后按病情而定输液量。

纠正酸中毒 于感染性休克的全过程中均有不同程度的代谢性酸中毒,且休克时间愈长,酸中毒程度愈重。首先常用5%碳酸氢钠每次5ml/kg静脉快速滴注,以提高二氧化碳结合力10Vol%,以后根据二氧化碳结合力测定值按公式计算,给总量的2/3(应减去已给量),4~6小时后,再根据病情考虑是否继续使用。乳酸钠、三羟甲基氨基甲烷(THAM)等必要时亦可选用。

维持电解质平衡 于治疗休克时,适当补充钠盐,以维持钠平衡。如有低血钠时紧急情况下可用3%氯化钠6ml/kg,先提高5mEq/L或按 (140mEq/L一患儿测定量)×0.6×kg体重=钠mEq计算,根据病情可先给计算量的1/2。休克时血清钾可正常或高于正常,但于补液后循环功能改善,小便通畅或于使用脱水剂、利尿剂后常出现低血钾,则应结合临床症状、体征、心电图等全面考虑给予补钾,一般每天补氯化钾0.2~0.3g/kg,其中0.1~0.2g/kg稀释成0.2~0.3%溶液静脉缓慢点滴,余量口服。

应用血管活性药物 用以调整血管舒缩功能,过去多用血管收缩剂,经实践证明其结果弊多利少,近年越来越多地使用血管扩张剂以改善微循环,纠正休克。常用调整血管紧张度药物有下列几种,可根据病情选用。

(1) 山莨菪碱: 为抗胆碱能药,人工合成制剂名654-2。剂量为轻度休克每次1mg/kg,重度者每次2~3mg/kg,一般每隔10~15分钟静脉推注一次,待面色转红,四肢温暖及血压回升后,可每隔1/2~1小时给药一次,然后每1~2小时静脉滴注维持用药,剂量为0.5~1.0mg/kg,直至休克症状消失为止。如用8~10次后病情未见好转,应分析原因考虑换用他药或增加其他措施。

(2) 阿托品: 因其副作用较山莨菪碱大,现较少应用。剂量为轻度休克每次0.03~0.05mg/kg,间隔20~60分钟,重度者每次0.06~0.4mg/kg,间隔15~30分钟,以后用法及观察项目与用山莨菪碱相同。

(3) 多巴胺: 能增强心肌收缩力,选择性地对肾血管有扩张作用,故能改善肾血流量,防止肾功能衰竭。剂量一般为10~20mg加入100ml溶液中静脉滴入,若无效可逐渐增加剂量,最大浓度100ml溶液中不可超过40mg,速度不超过每分钟20μg/kg。重度休克者可与间羟胺(阿拉明) 同用,后者剂量为5~10mg加入100ml溶液中,经治疗后如病情稳定,可逐渐减量或停用。

(4)异丙基肾上腺素:可加强心肌收缩力及扩张血管,降低外周阻力。休克早期或经综合治疗后病情未见好转者,可用异丙基肾上腺素。剂量为0.5~1.0mg加入生理盐水或葡萄糖液100~200ml内,按每分钟2~3μg的速度滴入,随病情调整滴速,并注意有无心率加快或心律紊乱等副作用。

(5) 枳实注射液: 能使心脏收缩力加强,心搏出量增加,对周围血管有收缩作用,血压升高,脉压增宽,使肾血流量增加, 尿量增多, 剂量为每次0.3~0.5g/kg,用10%葡萄糖液10ml稀释后静脉推注,每隔15分钟一次,经数次后改为静脉点滴维持之,待血压回升,休克症状改善,并用药已达8~12小时,则渐减量至停药。

增强心肌收缩力 休克时心肌可因缺血、缺氧而致心肌功能不全,必要时应给予洋地黄制剂,一般用西地兰,小于2岁者按0.03~0.04mg/kg,大于2岁者按0.02~0.03mg/kg计算作为饱和量,首剂可用饱和量的1/2静脉或肌内注射,余量分成2份,每6小时给一份。或用毒毛旋花子甙K,每次按0.007~0.01mg/kg计算,用10%葡萄液稀释后缓慢静脉推注,必要时8~12小时后重复一次。

应用皮质激素 给药愈早愈好,多采用大剂量突击疗法,以达到解毒、解痉、减轻周围血管阻力,改善代谢紊乱,增加心肌收缩力、心搏出量等作用。氢化可的松一般剂量为每次5~10mg/kg,用葡萄糖溶液10~20ml稀释后静脉推注或快速滴注,必要时每4~6小时后可重复使用。地塞米松剂量每次为0.5~1.0mg/kg,静脉推注,每4~6小时一次。一般用1~2天后,不必递减即可停药。

人工冬眠疗法 也是治疗感染性休克的一项重要措施,尤其对中毒性菌痢,于综合治疗基础上,配合人工冬眠可得满意效果。

应用能量合剂及给氧 休克时因缺氧、糖代谢紊乱,能量生成减少,供给能量合剂即补充ATP及维生素C,有助于细胞功能的恢复,减轻酸中毒,对心脏有保护作用。休克时因微循环障碍血流缓慢,血液带氧能力降低,致使各组织器官处于缺氧状态,且感染后机体对氧需要量较正常高1~2倍,使缺氧状态更显著,故积极供氧已成为抗休克重要措施之一,一般用鼻导管法或面罩法,必要时作气管插管给氧,或进入高压氧舱治疗,以改善重要脏器的组织缺氧,增加心搏出量等。

抗DIC 用肝素及6-氨基已酸。当重度休克并有DIC和纤维蛋白溶解亢进,需作凝血方面检查,确诊后可用肝素防治,剂量为每次100u/kg,每4~6小时一次,每日4~6次,待临床休克症状明显好转,出血现象减轻后停用。应用肝素后应立即给6-氨基己酸,每次用量为0.5~1.0g,静注或肌注,疗程与肝素相同。

中医治疗 轻度休克: 病儿面色苍白,皮肤发绀或有花纹,四肢发凉,尿量减少。舌质红,苔黄厚而干,脉细数。此时为热邪内伏,气血闭塞不通,阳气不能达于四肢。治疗应清阳明腑热,佐以调气和血之品,可用白虎汤合小承气汤加减。重度休克: 中医辨证可分两型:

❶热闭:病儿发热、神昏、抽搐伴手足厥冷。面色青紫、唇焦齿枯、口渴尿少,舌质绛干,起芒刺,苔黄或焦黄。脉细数无力。此为热邪逆传心包,内陷厥阴,引动肝风,气血阻滞所致。治疗应重用清热解毒同时芳香开窍,清营汤主之。

❷虚脱:神志不清,面色青灰,皮肤紫花,四肢冰凉,汗流如注,口开手撤,呼吸微弱,舌质暗淡,苔少无根,脉微欲绝,治疗重用回阳救逆,补气固脱法。可选用参附汤或四逆汤,或静脉滴注人参注射液,生脉散、川芎嗪或复方丹参液等。

休克

休克是Shock的音译,原意为“打击”、“震荡”,最初用来表示人体受伤后的一种危急状态,以后认识到休克是一种急性循环功能不全。60年代以来,随着对微循环功能和结构的研究,提出了休克发病机制的微循环学说。目前大多数人认为,休克是有效循环血量减少,以至重要脏器微循环灌流急剧降低,从而引起组织代谢及器官功能严重障碍的全身性病理过程。不同类型休克的临床表现不完全一致,但休克发展到一定程度时,常出现血压降低,面色苍白,皮肤湿润厥冷,脉细数及尿量减少。按发病原因可将休克分为低血容量性休克、心源性休克、感染性休克、过敏性休克、创伤性休克及神经源性休克等类型。

引起全身有效循环血量减少的原因有三:

❶血量减少。这是失血、烧伤及脱水时休克发生的始动环节。外伤、肝脾破裂、消化道及产后子宫出血等急性失血达总血量的1/5~1/4时,即可导致休克。大面积二、三度烧伤时,由于受损组织的血管壁通透性增加,大量血浆从创面渗出而导致血量减少。任何原因引起的重度脱水也常是血量减少的原因。血量减少时,回心血量、心输出量和有效循环血量亦相应减少,由此而发生的休克统称为低血容量性休克。

❷心输出量减少。这是心源性休克发生的始动环节。心舒张期受限制(如急性心包积液),心舒张期缩短(如心率每分钟超过160次)及心肌收缩力减弱 (如急性心肌梗死、心肌炎及急性克山病等),均可引起心输出量和有效循环血量减少。

❸血管容量急剧增加。这是过敏性休克、神经源性休克及一部分感染性休克发生的始动环节。由于血液主要停滞于微循环内,因而回心血量和有效循环血量明显减少。

引起休克的原因很多,始动环节亦各不相同,但各种休克均有一共同发病学环节——微循环障碍。某些类型的休克特别是低血容量性休克过程中的微循环变化,可分为下列三期。

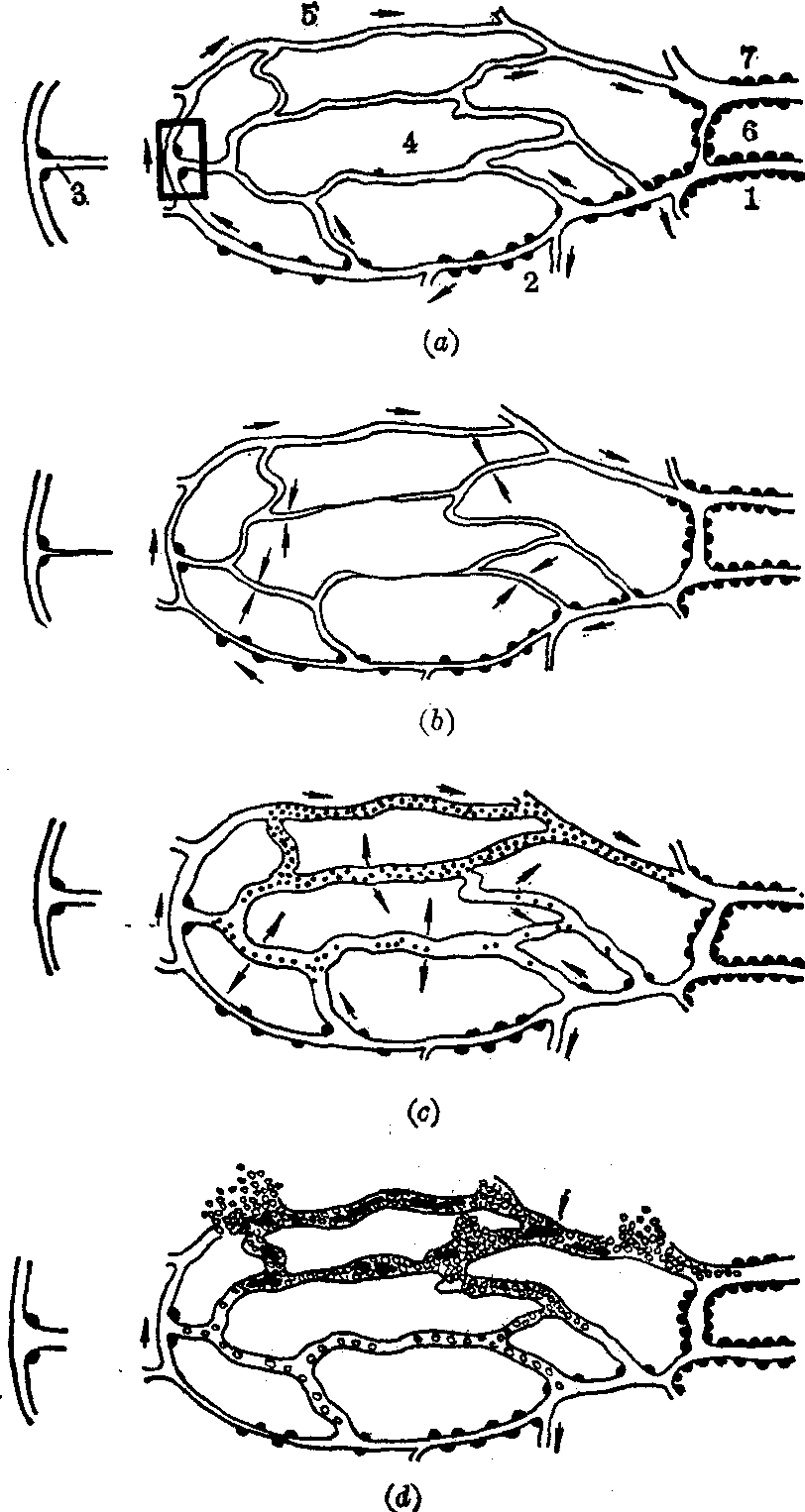

(1) 缺血性缺氧期: 各类休克早期,可出现交感神经-肾上腺髓质兴奋的现象,但其原因和机制各不相同。低血容量性休克因静脉回流和心输出量减少引起血压下降后,可通过颈动脉窦和主动脉弓压力感受器而反射性地引起交感神经兴奋。创伤性休克时,交感神经-肾上腺髓质系统兴奋主要与失血和创伤有关。感染性休克时,可能是由于内毒素通过各种体液机制使外周血管扩张和回心血量减少,从而引起交感神经兴奋,也有人认为内毒素具有拟交感作用。由于交感神经-肾上腺髓质系统兴奋和肾上腺素、去甲肾上腺素大量分泌,外周小血管(如小动脉、微动脉、毛细血管前括约肌以及小静脉等)均收缩,只有少量血液流经直捷通路或(和)经动-静脉短路回流,大量真毛细血管瘪缩,微循环处于严重缺氧状态 (图中b)。此时机体发生血液重新分配,皮肤内脏血流减少,而心脑血流相对得到保证,这种血液重新分配具有代偿意义。其机制可能与交感神经对各器官血管支配的密度不同有关。密度最高的是皮肤,依次为肾、肝、肠胃、骨骼肌、心、脑。有人证明,刺激交感神经,可使皮肤血管阻力增加50~100倍,骨骼肌血管阻力增加6~8倍,而脑血管阻力仅增加2~3倍。皮肤、内脏等处血管收缩可使回心血量增加,毛细血管前括约肌收缩可使微循环内流体静压降低,从而组织液回流入血增加,有利于循环血量的恢复。

缺血性缺氧期的临床表现主要与交感神经-肾上腺髓质系统强烈兴奋有关。由于去甲肾上腺素能使脑干网状结构的上行激活系统活动增强,病人出现烦躁不安。交感神经系统兴奋可使汗腺分泌增加,皮肤血管收缩,因此病人的皮肤往往苍白湿冷。肾血管收缩可引起少尿。休克严重时,皮肤温度可明显下降,皮肤与肛温之差可达3~6℃。差别愈大,提示预后愈差。此期病人的动脉血压可不降低,甚或偏高; 舒张压可因小动脉收缩而升高,因此脉压缩小。在某些类型的休克(如低血容量性休克),脉压的变化往往发生在收缩压改变之前,因此对于早期休克的临床诊断,脉压比收缩压可能更有意义。

(2) 淤血性缺氧期: 由于微循环长期缺血和组织缺氧,可进入淤血性缺氧期。此时毛细血管大量开放,血流缓慢,血浆外渗(图中c)。产生这些变化的机制是:

❶毛细血管周围肥大细胞因缺氧而释出大量组胺; 组胺亦可由于组氨酸脱羧酶活性增高而增多。

❷代谢产物如二氧化碳、乳酸、核苷酸以及细胞释出的钾离子等聚集于局部。

❸血管内皮损伤,激活激肽系统,产生大量激肽类物质(参见“播散性血管内凝血”)。组胺、激肽和某些代谢分解产物均具有强烈的血管扩张作用,并可使微静脉和毛细血管壁的通透性增加。此时,由于小静脉对缺氧的耐受性较微动脉强,故在微动脉对肾上腺素和去甲肾上腺素已丧失反应时,小静脉仍处于收缩状态。由于上述种种原因,大量血液淤滞于毛细血管,血浆不断外渗,其结果是血液浓缩,血液粘度增加,血流缓慢和回心血量减少。此期即使患者无明显失液,也需充分补液,这主要是因为毛细血管大量开放使血管容积增大的缘故。同时血浆外渗以及组织因缺氧摄取水钠增多,也是需要充分补液的重要原因。

与此期相应的临床表现比缺血性缺氧期更为严重,休克已进入明显失代偿阶段,心脑微循环因血压进一步降低开始发生障碍,病人表情淡漠,甚至昏迷。心肌收缩力减弱,中心静脉压因回心血量减少而降低,但亦可因心力衰竭而增高。皮肤和粘膜可因微循环淤血而由苍白转为紫绀,甚至出现花纹。尿量进一步减少,可出现无尿。

(3) 微循环衰竭期: 此期微循环障碍严重,有出血、组织坏死及微血栓形成 (图中d)。产生微血栓的主要原因是:

❶淤血性缺氧期中,微循环内血液浓缩、血流缓慢以及纤维蛋白原浓度增高。所有这些变化均有利于微血栓形成。

❷酸性代谢产物或细菌内毒素等损伤血管内皮细胞,胶原暴露,通过内源性凝血系统促进血栓形成。

❸创伤性或烧伤性休克时,由于组织损伤,通过外源性凝血系统促进血栓形成。感染性休克时,播散性血管内凝血一般出现较早且较严重。这是由于内毒素入血后能广泛损伤组织细胞及血管内皮细胞的缘故。

休克过程中微循环障碍的演变

(a)正常; (b)缺血性缺氧期。动脉、微动脉、毛细血管前括约肌及小静脉均收缩,开放的毛细血管减少,血流经直捷通路和动-静脉吻合支。毛细血管内流体静压降低,组织液流入血管;(c)淤血性缺氧期。毛细血管前括约肌松弛,小静脉仍收缩,毛细血管静脉端及微静脉淤滞扩张,血管内流体静压增高,血浆外渗;(d)微循环衰竭期。毛细血管静脉端及微静脉内出现微血栓,

并有出血及组织坏死

1.微动脉; 2.后微动脉; 3.毛细血管前括约肌; 4.真

毛细血管; 5.直捷通路; 6.动-静脉短路; 7.小静脉

与微循环衰竭期相应的临床表现,除血压进一步降低外,还出现出血、微血管病性溶血性贫血和器官功能严重障碍。休克发展至此期,单纯输液及应用扩血管药物,往往不能奏效,必须同时针对播散性血管内凝血采取相应措施。

随着休克进一步发展,细胞代谢及功能障碍也更为严重。细胞内线粒体受损,三羧酸循环运行障碍,三磷酸腺苷生成明显减少,血中乳酸盐和乳酸/丙酮酸比值增高。细胞膜钠-钾泵因能量缺乏而功能降低,结果导致细胞内钠、水增多,引起细胞水肿。此外,细胞内溶酶体膜受损,释出各种水解酶,进一步损伤组织。临床上常测定血中乳酸含量及溶酶体酶活性,作为判断休克严重程度的指标。一般认为,乳酸含量如超过10mEq/L,则提示预后不佳。测定血中酸性磷酸酶、β-葡萄糖醛酸酶及组织蛋白酶等活性,可以反映溶酶体受损情况;测定血中乳酸脱氢酶、谷丙转氨酶、谷草转氨酶等活性,可以反映休克时细胞坏死的情况。

休克时的全身性代谢变化主要的有:

❶酸中毒。一般休克可因缺血、缺氧而发生代谢性酸中毒(感染性休克早期,常因通气过度而出现呼吸性碱中毒)。乳酸血症是休克恶化的重要原因,可产生严重后果:降低血管平滑肌对血管活性物质的反应; H+与心肌内Ca++争夺肌钙蛋白的结合部位,影响心肌收缩力;使血管内皮细胞受损,促进播散性血管内凝血。

❷血糖变化。休克早期儿茶酚胺和胰高血糖素分泌增加,促进糖原异生作用。血糖升高有利于保证重要器官代谢的需要,具有代偿意义。休克晚期,糖异生能力减弱,以及葡萄糖利用增多而导致严重低血糖。

❸蛋白质分解加强。全身肌肉特别是骨骼肌及血浆蛋白分解加强,同时肝脏糖异生作用减弱,因此血中氨基酸浓度增加,尿氮排出增多,出现负氮平衡。伴有严重损伤时上述变化尤为突出。

❹脂肪分解加强。这与儿茶酚胺分泌增加有关。血中游离脂肪酸增多。脂肪酸是休克晚期能量的主要来源。严重外伤时能量消耗的75~95%来自脂肪氧化。内毒素休克时心肌摄取游离脂肪酸及脂肪氧化均受到抑制,在内毒素休克发生机制中具有一定意义。

休克时,可致各器官的功能或结构改变。主要器官的变化如下:

(1) 肾: 休克时肾可发生一系列功能、代谢和结构的变化,此时的肾脏称为休克肾。肾功能衰竭是休克致死的重要原因之一。病人主要表现为少尿或无尿,常伴有体内氮质潴留及电解质和酸碱平衡紊乱。尿量改变是临床上观察休克病情、间接衡量肾脏微循环血流状态的一个重要指标。休克时尿少的主要原因是:

❶肾小球灌流压和滤过率降低。

❷肾血流重新分配。正常时肾脏90%的血流流经肾皮质。休克时由于神经反射及肾上腺素、去甲肾上腺素和血管紧张素等的作用,皮质血流显著减少。

❸休克晚期,由于持续缺血,肾小管上皮细胞坏死脱落,阻塞管腔并引起原尿返流。感染性休克时肾内微血管内可形成微血栓; 挤压伤时肌红蛋白可在肾小管内形成管型;盲目或过量使用缩血管药物,可严重影响肾功能,导致“不可逆”休克而死亡。近年研究证明,肾缺血时可从肾脏释放体液因子促使休克恶化。

(2) 肺: 休克病人经抢救后,血液动力学变化虽已恢复正常,但仍可因突发呼吸困难,动脉血氧张力进行性下降而死亡。尸检时发现主要病变为双侧肺显著充血、水肿,湿重可达正常肺重的3~4倍。镜下可见肺间质水肿、肺泡内透明膜形成及灶性肺不张。休克时出现的上述临床表现及肺部的病理特征,称为休克肺,多见于感染性休克和创伤性休克。单纯失血性休克,如不伴有严重损伤,则较少发生休克肺。休克肺的发生机制至今意见不一,目前认为可能与下列因素有关: 正常肺循环的特点是压力低、阻力低及血流量多,对全身血液动力学变化较为敏感。休克时交感神经-肾上腺髓质系统兴奋,血中肾上腺素、去甲肾上腺素以及血管紧张素和组胺等的浓度增高,可使肺血管,特别是肺小静脉强烈收缩,肺动-静脉短路开放,肺分流量从正常心输出量的2%增至10~20%或更高。由于肺血流减少,Ⅱ型肺泡上皮细胞分泌的表面活性物质减少,可导致灶性肺不张。肺血管及支气管周围的肥大细胞可因缺血和缺氧而释出大量组胺等血管活性物质,使肺泡壁中毛细血管壁的通透性增加,首先出现肺间质水肿,进一步发展时肺泡内可出现渗出物,渗出物中蛋白质凝固形成透明膜,影响气体交换。此外,近年证明休克肺与来自外周血液的血小板和(或)白细胞微聚物贮留于肺毛细血管引起内皮细胞损伤有关。休克肺形成也可能与某些不当的医疗措施有关,如输液过多,吸入过高浓度的氧,输入陈旧的库存血以及人工呼吸过度等。由于休克肺内有动-静脉短路的存在,治疗时单纯吸氧难于奏效,应用人工辅助呼吸,如呼气末期正压呼吸,有助于消除肺水肿,防止肺不张,临床效果较好。

(3) 心: 心力衰竭是休克病人死亡的重要原因之一。心力衰竭不仅见于心源性休克,也可发生于其他各种类型的休克。曾一度认为,心力衰竭只发生于休克晚期,现已证明也可发生于休克中期,甚至早期,但明显心功能不全往往出现在晚期。一旦出现就难以纠正,常导致“不可逆”休克。休克时心力衰竭的主要原因有:

❶主动脉压下降。冠状动脉灌流的70~90%发生于心舒张期,如主动脉压降低至维持冠状动脉灌流压的低限(70mmHg)时,就会因冠状动脉灌流量降低而影响心肌的血液供应。

❷正常时心肌摄氧充分,耗氧亦多,因此当心肌需氧量增加时,不能通过摄氧增加来代偿,主要依靠冠状动脉血流增加以获得更多的氧。休克晚期,当缺氧或某些代谢产物使冠状动脉已高度扩张时,或因病人的冠状动脉有粥样硬化而难于扩张时,更容易发生心力衰竭。

❸近年研究证明,内脏特别是胰腺缺血时,溶酶体释出的酸性蛋白水解酶,能分解血浆蛋白,产生一种对心肌具有抑制作用的物质,称为心肌抑制因子 (MDF)。MDF是一种低分子多肽,分子量为500~1000。自1967年Lefer从晚期失血性休克猫的血浆分离出来以后,现已证明,其他类型休克,如心源性、内毒素性及烧伤性休克,以及其他动物如狗、猴,甚至人类均可产生MDF。

(4) 脑:正常时脑代谢率最高。脑组织占体重的2%,但耗氧量却占全身总耗氧量的20%。此外,脑的能量来源几乎全靠摄取有氧氧化血中葡萄糖,因此脑对缺血、缺氧特别敏感。正常时脑血管具有自身调节作用以保证血流量的相对恒定,只有血压下降至60mmHg以下时,脑血流量才逐渐下降。此时脑组织主要通过摄氧量增加来代偿。当血压降至30mmHg时,就可出现明显脑缺氧的症状和体征。实验证明,脑循环完全阻断10分钟后,脑组织可发生“不可逆”的变化。若用复方氯化钠液(Rin-ger液)灌流脑部,使蓄积的代谢产物冲走,则可显著推迟“不可逆”变化开始的时间,说明休克时脑功能障碍还与代谢产物的蓄积有关。根据上述原理,临床上在给氧的同时,用局部低温以降低脑代谢率,减轻脑细胞遭受缺氧及代谢产物蓄积所致损伤。感染性休克时,脑水肿发生率相当高,此时脑内血流分布不均,大脑血流量减少,而小脑及脑干血流量相对增多。脑水肿发生机制不明,不过,脑细胞受损、微循环障碍、三磷酸腺苷产生不足等均可引起脑细胞水肿。毛细血管壁通透性增加可引起间质水肿。脑水肿可导致颅内压增高,甚至形成脑疝,引起中枢性呼吸衰竭,成为“不可逆”休克或休克恶化的重要原因。

(5) 肝及网状内皮系统: 肝脏门静脉系统受交感神经支配,以α肾上腺素能受体占优势。休克时,交感神经兴奋,门静脉收缩,血流明显减少,可严重影响肝脏功能。此外,正常时门静脉系统血压低,血流速度缓慢,故休克时肝脏容易发生播散性血管内凝血。休克时乳酸增多,不仅其产生增多,而且还与肝功能受损,从乳酸合成糖原减少亦有关。网状内皮系统的功能状态在休克发生发展中亦具有重要意义。正常时由于有肝肠的屏障作用,肠道细菌不易进入血液。休克晚期,肠道粘膜因缺血而屏障功能降低,再加上肝脏网状内皮系统功能障碍,故从肠道经门静脉进入肝脏的细菌或内毒素可进入血液循环,引起败血症或毒血症,使休克向“不可逆”转化。非细菌感染所引起的休克晚期,亦可能发生内毒素血症,其机制与上述因素有关。因此治疗各种休克时,常在早期给予口服抗生素。休克时网状内皮系统功能降低的原因有:

❶肝脏血流减少;

❷调理素生成减少;

❸肝负荷过重;

❹网状内皮系统抑制因子的产生。

(6) 胃和胰腺: 胃和胰腺的血管平滑肌以α肾上腺素能受体占优势。休克时的胃肠微循环障碍可引起胃粘膜屏障受损,组胺分泌增强,胃酸分泌增多,为应激性溃疡提供了条件(参见“应激性溃疡”)。胰腺缺血可导致MDF产生,还可释放胰蛋白酶入血,激活凝血因子,促进播散性血管内凝血形成。胰腺卵磷脂酶能分解肺泡表面活性物质,休克时此酶释放入血,使表面活性物质减少,促进休克肺的发生。

近年来,休克过程中发生多器官功能衰竭的问题,受到广泛重视。

休克

休克是机体遭受创伤、出血、感染等强烈刺激后引起的全身性病理反应。其特点是心、肺、肾、脑等器官的血液灌注不足,导致组织缺血、缺氧和功能障碍。

根据病因休克分为:

❶低血容量性休克,可伴毒血症、心力衰竭。

❷感染性休克,可伴心力衰竭、低血容量。小儿以上二种多见。

❸创伤性休克。

❹心源性休克。

❺神经源性休克。

小儿休克临床观察要点:

❶意识和表情:反映脑组织血液灌注情况,休克早期新生儿表现为嗜睡,婴幼儿表现为烦躁不安、多语或异常安静。后期呈抑制状态,意识模糊或神智昏迷。

❷四肢皮肤温度、湿度及甲床色泽:反映外周血液灌注,不足时四肢湿冷,皮肤出现紫斑,微循环再充盈时间延长至数秒钟。

❸血压和脉搏: 小儿休克时血压用多普勒(Doppler)超声血流仪测定数值较可靠。休克时血压下降,脉压缩小、脉搏细速。

❹颈静脉及外周静脉充盈程度: 静脉萎陷提示血容量不足。

❺ 每小时尿量、尿比重:反映肾血液灌注量,也是内脏血液灌注情况的反映。正常尿量幼儿及儿童为20~30ml/h,婴儿10~20ml/h。

❻呼吸频率和幅度。

❼中心静脉压(CVP):作为输液指导。实验室检查包括血细胞压积、血气分析、酸碱值及血乳酸含量测定,有助于了解呼吸功能和细胞氧化代谢状态。血小板计数、凝血酶原时间以及纤维蛋白原定量可监测凝血功能。疑有播散性血管内凝血时应作鱼精蛋白副凝试验(3P试验)、凝血酶时间、优球蛋白溶解时间等化验。

休克的治疗原则是尽早去除病因,恢复有效循环血量,改善组织血液灌注,纠正代谢紊乱及支持呼吸、循环功能。其措施:

(1) 安静、平卧、保暖、吸氧,剧痛时止痛,骨折者应作固定,制止活动性出血。

(2) 补充血容量: 所需液体种类和输入量、速度应根据病儿休克类别及体液丧失量,可分别应用含钠晶体液(生理盐水、乳酸钠复方氯化钠液,复方氯化钠液)、血浆增量剂、血浆、全血等。失血性或创伤性休克除血容量减少外,功能性细胞外液也减少,故全血或血浆应与含钠晶体液联合应用,否则扩容效果较差。乳酸钠复方氯化钠溶液所含电解质浓度与细胞外液相近,抗休克效果好,并可减少急性肾功能衰竭的发生。低分子右旋糖酐可补充血容量,降低血液粘稠度,解除红细胞聚集,疏通微循环,尤适宜于感染性休克。中分子右旋糖酐能增高渗透压,扩充血容量作用较持久。右旋糖酐用量每次为15~20ml/kg,静脉滴注。

(3) 病因处理: 原则上应待休克初步纠正后再进行。如估计原发病灶不去除,休克无法纠正时,也可于抗休克的同时进行。

(4) 改善心肌功能: 增加心肌收缩力和心输出量,除充分供氧,纠正酸中毒及电解质紊乱外,尚须应用快效洋地黄制剂,以预防心脏负荷过重,治疗心力衰竭。如血压下降,中心静脉压上升时可静滴用异丙基肾上腺素。

(5) 保持呼吸道畅通: 清除分泌物,维持足够氧交换,增加呼吸通气量。鼻氧吸入常不能满足需要,必要时可经气管插管或辅助呼吸供氧。

(6) 纠正酸中毒: 代谢性酸中毒使微循环郁血,心肌收缩力减弱及血管对儿茶酚胺的反应减弱,必须纠正。常用5%碳酸氢钠5~6ml/kg静脉快速点滴或静注。碱性药物切忌过量,否则造成碱中毒,引起低血钾及脑血管收缩导致脑缺氧。

(7) 血管活性药物的应用: 四肢寒冷、青紫,表示血管痉挛,应于补足血容量基础上,选用血管扩张药,如皮色红而血压不升,则不宜选用。常用的血管扩张药有:

❶多巴胺:是α和β受体兴奋药,增加心肌收缩力。可选择性地扩张内脏血管,使尿量增加,皮肤及粘膜血管则收缩。剂量为10mg加于10%葡萄糖液100ml,静滴。

❷异丙肾上腺素:是β受体兴奋药,增加心肌收缩力并扩张外周血管,改善微循环。剂量为0.2mg加于10%葡萄糖液200ml中,静滴。用量过大可引起心率增快或心律失常。

❸抗胆碱药:有解除血管痉挛,降低外周血管阻力作用。大剂量可扩张血管,增加回心血量。常用者有:阿托品每次0.03~0.05mg/kg或山莨菪碱每次0.3~0.5mg/kg或东莨菪碱每次0.02mg/kg。

❹α受体阻滞药:常用酚妥拉明:剂量为0.1mg/kg静注。

血管收缩药于新生儿、婴儿很少应用,大都用于失血性休克应急状态,有时补液后血压仍很低,可临时应用一次。常用的有

❶间羟胺:间接兴奋α及β受体,以α受体为主。使血管收缩并增强心肌收缩力,升压效果好,对肾血管收缩作用较小。剂量0.3~2mg/kg加入10%葡萄糖液250ml中静滴。根据血压调整滴速。

❷ 去甲肾上腺素:1mg加于10%葡萄糖液150ml中静滴。长期滴注可使肾血管痉挛并加重播散性血管内凝血。目前常和酚妥拉明合用,对抗α受体作用,而保留β受体作用。

(8) 维持肾功能: 休克时肾血管痉挛。应尽速恢复有效循环血量与血压,保证肾脏血液灌注,否则可出现少尿或无尿。如血容量已补足而尿量仍少,可应用速尿每次10mg。

(9) 抗凝药的应用: 播散性血管内凝血时,应用肝素防止血小板、凝血因子继续被消耗。因其常伴有继发性纤维蛋白溶解,应同时使用抗纤维蛋白溶解药,如凝血酸、抗血纤溶芳酸、6-氨基己酸等。

(10) 肾上腺皮质激素: 对缺氧细胞有保护作用,并有肾上腺能阻断作用,有助于微循环解痉,增强心肌功能,应用后心输出量增加。可维护正常细胞膜的通透性、稳定溶酶体膜,降低组织的病理反应。休克时可用氢化可的松或氟美松(地塞米松),长期应用时应注意消化道出血,抑制免疫功能及影响伤口愈合。氢化可的松每次5~10mg/kg,地塞米松每次1~2mg/kg,4~6小时给药一次。

休克可引起脑缺氧和脑水肿造成脑疝,故应使用冬眠剂(氯丙嗪、异丙嗪各1mg/kg加普鲁卡因4mg/kg混合)降温及脱水治疗。

休克

休克是外文shock的译音,原意是“震荡”或“冲击”,用来表示人体受伤后的一种危急状态。过去认为休克是循环系统功能的急剧紊乱,由此引起的动脉血压下降是休克发生的关键。但在实践中,仅仅用升高血压的药物来抢救休克的病人往往不够满意。近十多年来,通过血液动力学、组织代谢和超微结构等方面的实验研究以及临床监测的经验总结,才认识到休克是人体对有效循环血量锐减的反应,是生命重要器官毛细血管灌流不足所引起的代谢障碍和细胞受损的病理过程。

引起休克的病因虽然不同,但其发生和发展的过程都是通过有效循环血量的锐减。所谓有效循环血量是指单位时间内通过心血管系统的循环血量,不包括储存于肝、脾、淋巴血窦中或停滞于毛细血管中的血量。维持有效循环血量的正常,主要依靠:

❶充足的血容量;

❷有效的心排血量;

❸正常的血管容积。在这三个环节中,任何一个环节发生改变,都将影响有效循环血量,引起全身组织器官氧合血液的灌流不足和细胞缺氧,导致休克的发生和发展。

在外科临床工作中所遇到的休克,主要有下列三类:(1) 失血性休克: 例如肝脾破裂时急性大出血。由于在较短时间内丧失了大量血液,直接造成血容量的锐减,以致不能充盈血管来维持有效循环血量。

(2) 损伤性休克:例如严重挤压伤、大面积烧伤。主要由于损伤部位毛细血管通透性增高,大量血浆外渗,虽然这些液体仍在体内,但已隔离,不能进入到有效循环中去,则导致血容量的减少。

(3) 感染性休克: 例如由于革兰阴性细菌引起的胆道感染。由于细菌毒素的作用,病人体内释放出多种血管活性物质,使毛细血管扩张、血管容积显著增大,血液淤滞在毛细血管内而不能被利用,也就不能维持有效循环血量。

临床上将休克的病程演变分为三个阶段,即休克前期、休克期和休克晚期。

休克前期(代偿期):在失血性休克或损伤性休克中,当血容量的丧失尚未超过20%时,通过人体交感神经-肾上腺髓质系统的强烈活动,分泌出大量儿茶酚胺,使皮肤、粘膜和腹腔脏器(肝、脾)、肾的微血管处于收缩状态,血液经动-静脉短路回流,以致毛细血管网内的血流减少,其结果是血管容积减少,维持了血压。此时,由于脑和心的微血管α-受体的密度较少,对儿茶酚胺的反应较小,脑动脉和冠状动脉的收缩不明显,脑和心的灌注因而得到保证。临床上出现病人烦躁不安、面色苍白、四肢发凉、出冷汗、心跳加快等;但血压可不下降,甚或稍升高。这时,如果处理得当,休克可以很快得到纠正;否则,病情发展而进入休克期。

同样,在感染性休克前期,细菌毒素进入血液循环后,促使人体释放大量儿茶酚胺,引起微血管的强烈收缩,同样发生毛细血管网内血流的减少,其结果是和上述二类休克相同。

从微循环的改变来看,在休克前期,主要表现是微循环内的小动脉、微动脉、毛细血管前括约肌的持续收缩,也就是毛细血管前阻力的显著增加,以致大量毛细血管内的血流减慢,同时,开放的毛细血管数目减少,从而引起毛细血管网内的少灌或不灌。因此,休克前期也称为“微循环的缺血性缺氧期”。

休克期:在这个阶段血容量减少、血管容积增大和心排血量降低这三个因素往往同时存在,又相互影响。由于毛细血管网内的灌流不足,局部产生的酸性代谢产物和组织胺导致毛细血管的大量开放,大量血液停滞在毛细血管网内,不能参加循环,以致回心血量大减,心排血量减少。这时,临床上出现病人表情淡漠、反应迟钝,口唇、肢端紫绀,四肢冷湿,脉搏细速,血压明显下降,尿量减少等。病情虽然严重,但如果及时给予积极处理,病情仍可向好的方面转化。

从微循环的改变来看,主要是微循环内的微静脉、小静脉对酸性环境的耐受性较强,仍处于持久性收缩,也就是毛细血管后阻力的显著增加,以致出现毛细血管网内灌多于流的现象,其结果引起毛细血管的被动性扩张,毛细血管内流体静压升高,加之缺氧引起毛细血管壁通透性明显增高,因而血浆中的水分和小分子的蛋白渗至血管外,血液浓缩,血流变慢,发生严重淤血,因此,休克期也称为“淤血性缺氧期”,也就是休克的失偿期的开始。休克晚期(失偿期):在这个阶段出现所谓播散性血管内凝血 (DIC)。在微循环内血液粘稠度增加,血小板、纤维蛋白、红细胞和白细胞在毛细血管内聚集,甚至形成微血栓,使毛细血管的灌流完全停止。

DIC一旦发生,就导致休克向恶化方向发展。一方面,进一步加重组织细胞缺氧,使细胞内超微结构中的溶酶体破裂,释出蛋白溶解酶,导致细胞自溶、组织坏死。另方面,由于DIC时消耗了大量凝血因子和血小板,从而使继续循环的血液中缺乏凝血因子和血小板 (消耗性凝血障碍),同时,DIC时沉着在血管内皮的纤维蛋白强烈地刺激血管内皮释放活化素,就又继续地引起纤维蛋白溶解活性的增高,导致已经凝固的纤维蛋白溶解。这时,临床上就出现严重出血,从皮肤、粘膜上发生瘀斑至内脏器官大量出血(咯血、呕血、便血、血尿等)。休克已进入极严重阶段,出现肺、肾、心、脑的功能衰竭。

休克

休克是由于各种病因引起的有效循环血容量急剧减少,致全身微循环功能障碍,生命重要器官严重缺血、缺氧而引起的代谢障碍、功能减退与细胞损害的病理状态。患者表现为头晕、乏力、衰弱、神志淡漠或烦躁不安、皮肤苍白、四肢湿冷、浅表静脉塌陷、脉搏细数、血压下降、尿量减少等急性循环衰竭表现的临床综合征。

病理生理 主要表现为急性血流动力学障碍、代谢障碍、脏器的严重功能不全、凝血障碍,乃至后期发生不可逆转的脏器损害。有效循环血容量不足导致血压下降,首先通过机体的代偿机理,交感-肾上腺髓质系统活动增强,儿茶酚胺释出增多,引起皮肤和一些脏器的微循环强烈收缩,心率加快,以维持心输出量。一些贮存血液的脏器(如肝、脾)的血管也收缩,排出贮存的血液,使生命器官——心、脑能维持其正常工作。由于肝脏缺血对合成三磷酸腺苷的功能以及解毒功能的减弱,致体内乳酸以及其他代谢产物的转化与解毒的能力也相应减弱。肾血流量减少与肾血管收缩导致肾缺血。肾缺血激活了肾素-血管紧张素系统,导致继发性醛固酮增多,可对低血容量起 一定的代偿作用。可是由于肾小球滤过率降低、肾小管缺血,如休克未能迅速控制,可导致急性肾功能衰竭。当血压继续下降,致脑血流严重降低,脑严重缺血、缺氧,可引起意识障碍,严重时可致昏迷。低血压与心输出量减少也减少冠状动脉的血供,导致心肌营养障碍和心脏功能减弱。如患者原有潜在的心功能不全,易激发急性发作。由于组织与细胞缺氧,葡萄糖由有氧代谢发展为无氧代谢,能量产生减少,而丙酮酸与乳酸形成增加,再加肝、肾功能减退,结果引起代谢性酸中毒。由于肺血管痉挛、肺内微循环障碍、肺泡表面活性物质减少、肺顺应性下降等因素可引起微型肺不张、肺内分流而导致休克肺的发生。在休克晚期,组织、细胞缺氧与酸中毒等继续发展,致细胞胞浆与线粒体的结构受到破坏,溶酶体膜破坏,释出溶酶、“心肌抑制因子”等物质,造成细胞不可逆转的损害,患者生命也受到严重的威胁。

临床类型 根据病因区分:

❶低血容量性休克: 由于大量失血,如急性消化道大出血(消化性溃疡、食管或胃底静脉曲张破裂、伤寒、坏死性肠炎、胃癌等),内脏破裂(脾破裂、肝破裂、异位妊娠破裂、主动脉瘤穿破等)及严重外伤等。也由于大量体液或血浆丢失,如严重吐泻、肠梗阻、糖尿病酸中毒、大量利尿、大面积烧伤等。

❷感染性休克(中毒性休克、败血性休克): 由于病毒、立克次体、细菌等感染引起,常见者由革兰阴性细菌内毒素所致,感染灶常位于肝胆道、泌尿道及胃肠道。

❸心原性休克: 由于急性心肌梗塞、急性心肌炎、心肌病、严重心律失常、急性心包填塞、心房粘液瘤、大块肺梗塞等心搏出量剧减所引起。

❹过敏性休克: 可由药物(青霉素、普鲁卡因、安乃近、促肾上腺皮质激素、氯丙嗪等药物),异种血清(如马血清),某种食物(如菠萝)、昆虫(如蜜蜂、大黄蜂) 等致敏原所致的全身性立即反应所引起。

❺神经性休克: 可见于剧烈疼痛、创伤、脑外伤、脊髓损伤、麻醉意外等。上述的休克类型可联合存在(复合型休克),但一般只见于休克的晚期。

临床过程 分为三期。各有其不同的临床表现。

❶前期: 除有原发病的表现外,有口渴、尿少,血压下降的趋势。由于交感神经活动增强,患者往往有表情紧张、烦躁不安、呻吟、脉率加快等表现。

❷代偿期: 面色苍白,四肢发凉,血压波动于正常低值上下,尿量进一步减少、比重高,眼底血管痉挛,但心、脑功能基本上仍保持正常(心率常加快)。

❸失代偿期: 血压<80/60mmHg,脉压<30mmHg。患者面色青灰,皮肤出现花斑、湿冷,甲床毛细血管充盈不良,脉快而弱。尿量每小时<25~30ml乃至无尿、比重>1.018,出现代谢性酸中毒,呼吸深、稍快,静脉压下降。表情淡漠或神志不清,严重者甚至发生昏迷,病情发展可出现肾、心、肺等并发症以及弥散性血管内凝血。

并发症 休克的死亡往往由于并发症引起,尤以肾、心与肺的并发症较常见。

❶急性肾功能衰竭: 如休克患者血容量大致补足,血压回升接近或达到正常,又无心功能不全的证据,而每小时尿量仍<20ml,应考虑急性肾功能衰竭的可能。此时可快速静脉滴注20%甘露醇200~250ml(或每公斤体重1g),滴注后如尿量增多,每小时>40ml、并能继续保持者,则大致并非急性肾功能衰竭。如滴注甘露醇后尿量不增多,则不宜继续应用,此时可用速尿40~80mg稀释于葡萄糖溶液中静脉注射。如注射后尿量增加,每小时>40ml并能继续保持者,则大致也并非急性肾功能衰竭。如无此反应,则按急性肾功能衰竭处理。

❷心功能不全: 如休克患者中心静脉压已高于12cmH2O,又无酸中毒存在,而血压仍未回升、尚处于休克状态,应多考虑心功能不全的可能,尤以有潜在性心功能不全的患者更易发生。即使中心静脉压处在正常范围,仍未能完全除外休克患者有并发急性左心衰竭与肺水肿的可能,特别是原有心、肺疾病的患者。因而应用Swan-Ganz血流导向导管监测肺动脉压与肺毛细血管嵌入压的方法,目前受到了重视。

❸休克肺: 在休克的死亡原因中,休克肺约占1/3。休克肺一般在发病后24小时内逐渐形成,而在24~48小时后达高峰。休克患者呼吸频率每分钟超过35次,有缺氧表现,特别是体循环血流动力学障碍恢复后,反而出现呼吸系统症状或症状加重者,应考虑休克肺的可能。如动脉血氧分压下降至70mmHg以下并有进行性下降的趋势者即可拟诊。X线检查呈现双侧网状和斑点状肺泡浸润阴影、并有融合现象,且能排除急性左心衰竭、原发性肺部感染等心、肺疾病者,即可作出休克肺的诊断。

诊断步骤 一般认为肱动脉收缩压下降至80mmHg以下时,是休克的直接指标。但有的病人(主要见于女姓)基础血压偏低,收缩压虽在80mmHg左右,但并无休克的表现,实际上也无休克。此外,休克早期由于机体的代偿功能,收缩压仍可保持在90mmHg以上,但已面色苍白、心率加快、尿量减少、肢端发冷、表情紧张,继续作动态观察,即能证明休克的存在。如患者原有高血压,当其收缩压较基础血压降低25%以下,并有早期休克表现者,可认为休克已存在。

当确定休克后,应积极找寻其病因。休克的病因诊断一般不难,但对老年人无痛性心肌梗塞、胃动脉硬化并发出血尚未排出血便时、休克型肺炎、夹层主动脉瘤等必须注意漏诊。约有半数的老年人无痛性心肌梗塞发生于糖尿病的基础上,多有冠心病史,心电图描记(连续心电示波监测) 与血清酶学检查有助于诊断。老年人消化道出血由于动脉硬化,小动脉收缩功能不良,常不易自行止血而致大量出血。当患者有休克表现,肠鸣音亢进,几小时后有血便排出,即可确诊。休克型肺炎患者常有感冒病史,可无发热(或仅有低热),须经X线胸部检查方能确诊。患有高血压、动脉硬化或重症动脉粥样硬化的中、老年人,当发生休克时血压仍在正常范围,心电图又无急性心肌梗塞证据时,应考虑夹层主动脉瘤的可能,X线胸部检查有助于确定诊断。对青壮年原因未明的休克,应多注意消化性溃疡(尤以十二指肠溃疡)并发出血尚未呕血与便血者,体检肠鸣音亢进,经动态观察或清洁灌肠后出现血便者即可确定诊断。对发热患者还须注意Water-house-Friderichsen综合征的可能,特别是儿童与少年患者,多见于流行性脑脊髓膜炎流行期间,患者皮肤粘膜有散在出血点(瘀点),即提示本病的诊断。夏秋季节对休克伴有高热的儿童与青少年患者,应考虑到中毒型菌痢的可能,可作直肠棉拭子检查协助诊断。对育龄妇女出现原因未明的休克伴有腹痛者,须注意月经史,异位妊娠破裂出血经尿妊娠试验及B型超声或阴道后穹窿诊断性穿刺能明确诊断。

休克

休克是由于组织灌注广泛、持续而显著减少所引起的综合征。出现一系列的病理生理改变,可致细胞功能普遍受损。临床表现主要为循环功能不全、低血压、心动过速、脉搏细弱、皮肤潮冷、苍白或紫绀,尿量减少、烦躁不安、反应迟钝、神志模糊,甚至昏迷及代谢性酸中毒。

分类和病因

(1) 低血容量性休克: 为体内或血管内血液、血浆或体液和电解质大量丢失引起血容量减少所致。其特征性改变为静脉压减低,周围阻力增高和心动过速(见“低血容量性休克”条)。

(2) 心原性休克: 系左心室喷血或充盈障碍引起心排血量减少所致(见“心源性休克”条)。

(3) 感染性休克: 亦称败血性休克,或中毒性休克,系严重感染所致(见“感染性休克”条)。

(4) 过敏性休克: 为人体对某些生物制品或药物发生过敏反应所致(见“过敏性休克”条)。

(5) 神经原性休克: 系外伤、剧痛、脊髓损伤或麻醉意外等所致(见“神经原性休克”条)。

(6) 其他: 尚有内分泌功能不全 (肾上腺皮质功能减退、甲状腺功能减退以及缺氧等所致的休克。

病理生理 产生休克的主要病理生理改变为: 低血容量(有效血容量减少);血管阻力改变(血管收缩或扩张);心功能不全(泵衰竭)。三者单独或同时出现时,即可使身体组织血流量不足,微循环血流减少,产生循环、细胞和代谢方面一系列障碍。

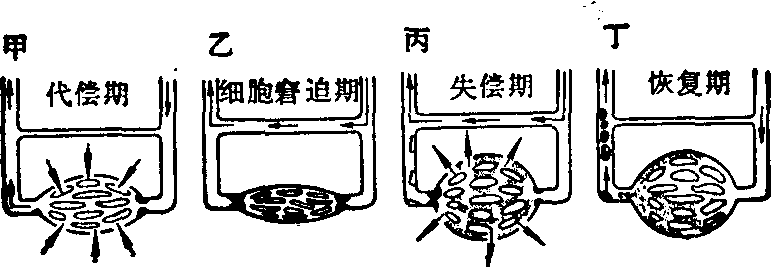

(1) 循环障碍: 微循环的改变可分四期。

❶代偿期(图1,甲): 循环对低血容量的最初反应是毛细血管前动脉括约肌收缩,引起毛细血管滤过压降低。由于渗透压维持不变,液体移入血管内使血容量相应增加而逐渐恢复正常,则毛细血管前括约肌松弛,微循环血流恢复正常。如休克延续并加深,就进入第二期。

❷细胞窘迫期(图1,乙): 如毛细血管前括约肌的收缩,不能使血容量和血流恢复正常时,则动静脉分流开放,动脉血直接分流入静脉系统。而微循环分流段的细胞必需依赖无氧代谢来取得能量,这就使代谢废物(如乳酸)积累。由于能量物质供应不足,引起细胞处于窘迫状态,组胺被释放,使毛细血管后括约肌亦关闭。在此阶段已排空的毛细血管床完全收缩,很少毛细血管仍未关闭。

❸失偿期(图1,丙): 刚在细胞死亡之前,局部反射 (可能由于代谢产物积累和局部酸中毒) 引起毛细血管前括约肌重新开放,这时毛细血管后括约肌仍然关闭。毛细血管床的长时间收缩,损伤了内皮细胞,引起毛细血管渗透性增加。当毛细血管重新开放,液体和蛋白质进入间质空隙而丢失,红细胞堆集和聚集于毛细血管,白细胞和血小板在小静脉中聚集,该处酸中毒最显著,细胞膜渗透性亦增加。由于严重能量缺乏,有效的运转减少,钠、氯、水还可能有钙移入细胞,肿胀的细胞使细胞间隙减少,最后细胞外液容量减少,加重了休克状态。细胞窘迫期开放的动静脉分流在失偿期中保持开放,因而周围小动脉血流直接分流回静脉系统再循环到生命器官如脑和心脏。

❹恢复期(图1,丁): 如失偿期中血容量能有某种程度的恢复,对微循环的作用仍属可逆时,许多损伤较重的细胞仍能恢复。当细胞膜完整性重新得到恢复,水在2~3天间移出,离子内环境稳定性恢复。严重休克以后,内环境稳定性的完全恢复——特别是钾离子常需数日。当红细胞凝聚块冲入小静脉,并重新分开进入循环。毛细血管完整性遂得以恢复。有些聚集的细胞被肺和其他毛细血管床滤过,失偿期间发生在小静脉的白细胞和血小板聚集亦被冲入体循环。如微循环损伤严重,大量来自死亡或死亡中细胞、红细胞凝块和血小板聚集的前凝血质释放入循环,引致严重继发性病损。其他毛细血管损伤可严重到充满凝块引致永久性关闭,使依靠这些毛细血管供血的细胞死亡。

图1 休克时微循环改变

甲、代偿期: 毛细血管前括约肌收缩、管内滤过压降低,液体回收。

乙、细胞窘迫期: 动静脉分流开放,毛细血管后括约肌关闭,无液体进出。

丙、失代偿期: 毛细血管前括约肌开放,后括约肌仍然关闭,液体自受损的毛细血管床丧失,管内红细胞发生凝聚。

丁、恢复期: 容量恢复正常,毛细血管前后括约肌均开放,红细胞凝块、聚集的血小板和白细胞冲洗入体循环。

(2) 细胞障碍: 维持细胞与周围间质液体间的离子差需要能量,这些能量用以维持细胞内钾与细胞外钠浓度,细胞营养减少招致细胞能量减少,细胞工作减少并使细胞膜受到休克的损伤,钠移入细胞和钾移出,水亦随钠离子而进入细胞招致水肿,血清钠下降和血清钾上升。

根据休克的严重程度,线粒体和溶酶体分解微粒的膜发生肿胀以致最后破裂,一旦溶酶体膜破裂,酸性磷酸酶和脱氢酶进入细胞体,引起细泡器进一步受损,其中一些酸性磷酸酶可引起全身性中毒症状。线粒体破裂引起第三期呼吸活力 (二磷酸腺苷-依赖)抑制,三磷酸腺苷酶活力减低和能量-依赖的钙运转减少。氧化磷酸化作用受抑制,反映在细胞色素活力的降低,内质网和肌浆网可见更多膜的改变,在激感的细胞——特别是心肌——这些结构的改变能使收缩机理受障,当低灌注状态进展,兴奋-收缩耦联就会发生改变,引起心律失常和收缩力降低。

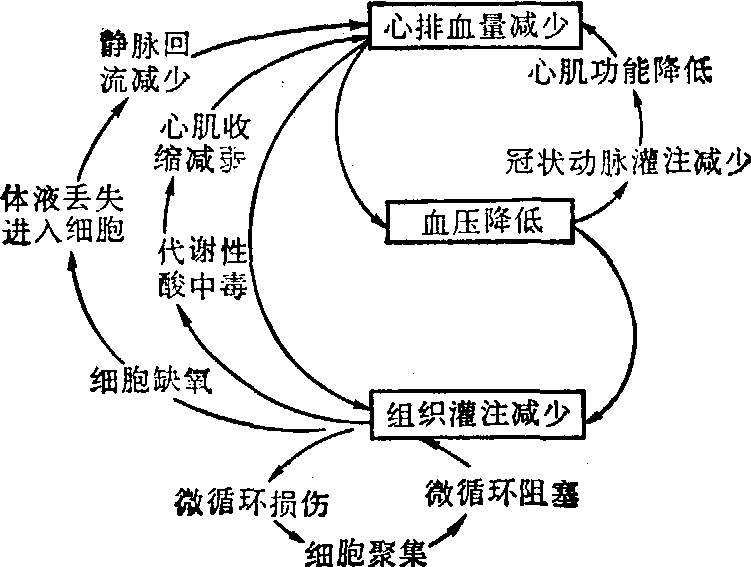

中枢神经系统细胞缺氧引起过度换气伴有呼吸性碱中毒,以后有无氧代谢和乳酸盐积累,当肾脏代偿机制失效,就会有代谢性酸中毒,一系列恶性循环也就同时开始(图2)。

图2 休克时恶性循环示意

(3) 代谢障碍: 休克时细胞代谢受抑制,最后走向死亡时,所有代谢停止,在完全虚脱和死亡前,各代谢因素有不同的障碍。

❶碳水化合物代谢障碍: 儿茶酚胺增多引致肝脏糖元分解增加使血糖增高。灌注不足使细胞中有氧代谢转向无氧代谢,葡萄糖的代谢途径受累,在转变到丙酮酸之后中断,然后乳酸盐释放小量高能量的三磷酸腺苷。这是一个效率很低,但在缺氧条件下能够产生能量的代谢途径。休克持续时,血乳酸增加,如肝脏有足够的灌注,乳酸可在该处进一步代谢,否则,随着乳酸的积累,酸中毒将加剧。

❷脂肪代谢障碍: 因儿茶酚胺引致脂肪分解而发生变化。组织脂质和血清甘油三酯转变为游离脂肪酸,使血液中游离脂肪酸增高。

❸蛋白质代谢障碍: 因蛋白分解增加以及细胞破损,血尿素、血清肌酐和血清尿酸增加。

(4) 播散性血管内凝血: 在休克发展过程中,微循环遭受损害的毛细管易于发生纤维蛋白沉积和血小板凝集,凝集的血小板分解放出促凝物质促使纤维蛋白沉积,并可沉积于红细胞表面,使红细胞凝集成团,形成微血栓,使微血管阻塞,助长血管内液体外渗,以致回心血量减少,心排血量下降。由于血管内凝血过程中过多消耗血中的凝血因子,造成凝血因子不足而产生出血倾向,可引起广泛的内脏出血和渗血。

(5) 呼吸窘迫综合征(respiratory distress syndrome):休克时肺微循环障碍可招致“休克肺”,临床上称呼吸窘迫综合征,是肺血管渗透性增加,使肺脏含液量增加,肺间质水肿,肺泡功能低下,表面活性物质产生降低,透明膜形成所致。以后肺僵硬而顺应性下降,通气与血液比率失调,肺分流增加,引起进行性低氧血症和极度呼吸困难,吸氧亦难以纠正。因有严重的出血性实变,肺微循环内可有微栓子,由细胞碎片、白细胞或血小板形成,可能是引起休克肺的因素之一,也有认为是病变后期的结果。

(6) 其他重要器官的损伤: 脑缺血可引起脑组织缺氧、脑水肿,目前有证据提示脑循环受损是中枢神经系统损伤的主要因素。心脏可因冠状动脉灌注不足,使心肌缺血,功能受抑制,甚至发生心功能不全。肝缺血缺氧可引起肝细胞变性和坏死,发生肝功能不全甚至肝昏迷。肾缺血时肾素产生增多,通过肾素-血管紧张素的作用使肾血管更加收缩,肾小球滤过率减少,进而肾实质发生病变,肾小管上皮细胞变性坏死,可引起急性肾功能衰竭。严重休克时肾上腺皮质亦可发生出血和功能不全。

临床表现 随原发病和休克的类型而异,按休克的严重程度,一般可分为轻、中、重三种,其间并无明确分界线。

(1) 轻度休克: 表现为苍白,皮肤冷湿,先自四肢开始,然后遍及全身。口唇和指甲床略带青紫。病人觉冷和口渴,尿少而浓。收缩压偏低,脉压减少。这主要是皮肤、脂肪、骨骼肌肉等非生命器官和组织灌注减少所致,相当于10~20%的血容量丢失。

(2) 中度休克: 上述情况加重,血压下降,收缩压可为60~80mmHg,脉压小。每小时尿量少于0.5ml/kg,提示病人有显著肾血流量不足。此时肝、肾、胃肠道等生命器官血流灌注减少,相当于20~40%的血容量丢失。

(3) 重度休克: 病情更重,血压显著下降,收缩压低于60mmHg。无尿。此时由于心、脑灌注减少,出现烦躁不安、易激动、以后可昏迷,呼吸急促,心律失常,以至心脏停搏,相当于40%以上的血容量丢失。

休克晚期可有播散性血管内凝血,呼吸窘迫综合征,以及心、肾、脑、肝等器官功能衰竭的表现。

播散性血管内凝血有继发的栓塞症状和出血倾向。可表现为大出血如呕血或便血,或因外伤而有出血倾向,亦可表现为鼻衄、血尿,皮肤有出血点、紫癜、甚至紫癜性大块坏死。

呼吸窘迫综合征,通常在休克后24小时内发生,早期症状为突发呼吸困难,呼吸频率可达每分钟30~40次或更多,肺部先无异常体征,以后双肺底可闻支气管呼吸音,哮鸣音,最后才出现湿性罗音。肝可因发生广泛性坏死而有黄疸和肝昏迷,肾功能损害可导致氮质血症和急性肾功能衰竭。脑功能损害可表现为脑缺氧、脑水肿和脑疝,心脏损害可表现为心力衰竭,肾上腺和胰腺出血、坏死,可导致肾上腺功能衰竭和急性胰腺炎。

实验室检查

(1) 动脉血氧分析: 已成为指导治疗所必须,动脉氧分压(Po2) 80~100mmHg属正常,低于60mmHg时提示呼吸储备已濒于边缘,如病人在一般室内的动脉氧分压下降至60mmHg以下时就应使用机械通气装置增加吸入的氧浓度,以纠正低血氧。

应经常监测动脉二氧化碳分压 (Pco2) 并维持在40mmHg以下,超过45mmHg时表明有严重通气不足,在休克时,除非病人原有肺部疾病,Pco2通常是正常或低值,Pco2高于45mmHg,而临床上并无通气障碍的证据,是严重肺功能不全的指征。

动脉pH值亦应监测,从pH和Pco2值可计算出重碳酸盐和碱基的缺少量,以决定是否须补充碱性药物。

(2) 血清乳酸盐水平: 正常为0.4~1.8m mol/L,血清乳酸盐测定可作为预后指标,长时间严重缺氧,休克会转入无氧代谢,有报道治疗前乳酸盐的水平与死亡率呈正相关,水平在2m mol/L以上者病死率为15%,5mmol/L以上者病死率为75%; 10m mol/L以上者病死率为95%。在休克时,治疗前的血清乳酸盐水平反映出休克存在的时间和循环障碍的程度。

(3) 红细胞压积和血红蛋白: 应作动态监测,红细胞压积过高指示血浆的丧失超过红细胞的丧失,可见于感染性休克,烧伤性休克和某些心原性休克。出血性休克时红细胞压积的改变并不能反映出当时红细胞丧失的情况。在成人每丢失500ml血,红细胞压积平均下降3~4%。

(4) 播散性血管内凝血的检查: 休克时如出现出血、血栓、溶血等症状,实验室检查有以下五项中的三项异常即可诊断为播散性血管内凝血。

❶血小板进行性减少;

❷凝血时间(试管法)异常: (高凝状态时<3min,低凝状态时>12min);

❸红细胞形态异常;

❹凝血酶原时间延长(>15s或比正常对照延长3 s以上)。

❺纤维蛋白原减少。在上述项目中,如仅有两项异常,则需加以下纤溶亢进指标中的任何一项方可诊断。

❶凝血酶凝结时间延长(>25 s或比正常对照延长3 s以上);

❷三P试验阳性;

❸优球蛋白溶解时间缩短(<2小时即为阳性);

❹全血块溶解试验缩短(纤溶亢进时可在0.5~2小时内溶解)。

(5) 呼吸窘迫综合征: X线检查见肺纹理增强,透明度减低,及因浸润而出现的斑块状阴影,可发展到出现实变阴影。当进展时,吸气时压力逐渐增强以维持正常的潮气量,吸氧浓度增加以维持足够的动脉氧张力,早期确诊的可靠手段为反复进行血氧分析以发现轻度的氧血症,血气分析的早期改变是进行性低氧血症,低碳酸血症,呼吸性碱中毒,动脉Po2<70mmHg,动脉Pco2<35mmHg,pH值常>7.45。晚期病人则由于二氧化碳不能充分排出而血二氧化碳张力升高,表现为呼吸性酸中毒,如经积极治疗,病人可望于3~5天逐渐恢复,否则呼吸功能不全逐渐发展,血氧张力下降,病人最后死于急性呼吸功能衰竭,在诊断此征时要除外心、肺、脑疾患和电解质紊乱所致的呼吸困难。

诊断 有典型的临床表现,结合收缩压降至70~80mmHg以下,脉压<20mmHg,即可诊断为休克。低血压不一定是休克,休克则必有微循环和组织灌注不足的表现。根据病史、临床表现和实验室检查,一般不难对各类休克作出诊断。

预后 休克是严重的临床综合征,各类休克的预后取决于原发疾病的性质和休克的严重程度、持续时间和治疗措施等。预后不良的指征是昏迷,酸中毒(pH<7.30),Pco2>45mmHg,血清乳酸盐>2mmol/L,严重感染,无尿,伴有心脏病,肝脏病以及70岁以上的老年人。

防治 预防的最根本措施是及时正确治疗引起休克的原发病。治疗越早越好,争取在休克症状尚未充分发展时就给予治疗,此时组织器官损害较小,易于恢复。治疗的目的在于改善全身组织和器官的血液灌注,恢复正常代谢,故需采取综合治疗措施,而不是单纯地提升血压。

(1) 一般处理: 患者平卧,不用枕头,腿部抬高30°(但有呼吸困难时不宜抬高),全身适度保温,尽量少搬动。尽早建立静脉给药通路,以便输液和给药。进行血流动力学监测,采用的指标视条件和病情需要而定。可针刺人中,十宣或耳针交感、肾上腺、心、皮质下等穴位。如血压急剧下降,可先自静脉或肌肉注射血管活性药物以提高血压,争取时间作进一步处理。

(2) 吸氧和保持气道通畅: 用面罩或鼻管给氧。危重病人应根据动脉Po2、Pco2和pH值测定结果,给予鼻管或气管内插管给氧。如动脉Po2低于60mmHg,有呼吸困难或紫绀,需增加氧气吸入,有时需用正压通气以维持氧的交换。如Po2不能迅速回升,须考虑有肺分流或呼吸窘迫征的可能。

(3) 血压监测: 血压不是一个能够经常准确反映组织灌注的指标,测量主动脉压常较臂动脉压高10~20mmHg,脉压可用以估计心搏量,平均动脉压能较为准确地反映灌注情况。

休克时用袖带法测量血压是不准确的,特别在严重休克,或原有高血压或已用血管活性药物的患者更是如此,有时袖带法测不到,而动脉内测出的压力甚至可以正常,当需要长时间准确地监测血压时(如心原性休克),应进行桡动脉插管直接测压,进行前应具备适当的仪器设备和注意防止并发症(动脉栓塞和阻塞)。

动脉血压特别是用升压药物维持时,血压宜维持在最低可能的水平,使病人维持足够的尿量和冠状动脉灌注,收缩压以90mmHg左右,平均压以80mmHg左右为宜,因血压过低时,冠状动脉灌注不足使心肌严重缺氧; 而另一方面用升压药将血压维持过高,不但增加心肌氧耗量而且由于周围血管收缩,可使微循环灌注进一步恶化,这对心原性休克病人更为不利。

(4) 测量左心室充盈压: 对诊断与治疗休克均属重要,左心室充盈压反映左心室充盈量或前负荷,左心室充盈压较正常降低会减少心排血量和表示低血容量,左心室充盈压增高可引起肺充血伴以心排血量相对小量的增加,休克时,它表示血容量过多,心收缩力或心室顺应性降低。

❶肺动脉楔嵌压: 用漂浮心导管(Swan-Ganz心导管) 经周围静脉插入肺动脉可监测肺循环状态和左心室功能。在正常循环下,左心室充盈压与左心房和肺动脉楔嵌压相似,如肺阻力不变时,肺动脉楔嵌压能较准确地反映左心室充盈压。如记录不到肺动脉楔嵌压时,可将肺动脉平均压减去5.96mmHg,或肺动脉舒张终末压减去1.69mmHg,即相当于肺动脉楔嵌压。监测肺动脉楔嵌压的目的在于选择最适宜的左心室前负荷,同时亦评定左心室向后衰竭的程度。肺动脉楔嵌压应维持在低于可能导致肺充血的范围,但又需达到最大限度地利用Frank-Starling原理以维持足够的排血量所需要的高度,一般以维持在15~18mmHg为适宜,如无条件进行肺动脉楔嵌压时,应监测中心静脉压。

❷中心静脉压:通常用于监测输入液量。中心静脉压在一定程度上反映了右心室功能,但左心室受累时右心室功能不一定减低,用中心静脉压来判定左心室功能就会导致错误。但在补充血容量时,二者数值成比例上升,因此在无条件采用肺动脉楔嵌压测定时,中心静脉压对输液的监测仍有一定的价值。但限于未使用升压药时,或已输注升压药但速度未改变时。

❸容量负荷测验: 可用以测验泵功能和血容量。扩充血容量是治疗休克主要的一环,一般以每分钟10~20ml的速度输入扩容剂,10~15分钟后,如果中心静脉压或肺动脉楔嵌压仍然低或正常,说明休克主要是由于低血容量引起,可继续补充血容量。如中心静脉压(绝对值>15cm H2O或增加值>5cm H2O)或肺动脉楔嵌压(绝对值>20mmHg或增加值>7mmHg)迅速上升,则泵衰竭可能是休克的主要原因,输液需停止。

❹血浆胶体渗透压: 最近一些学者,同时测量肺动脉楔嵌压和血浆胶体渗透压,认为两者间的压力差是监测通过毛细血管液体流量和急性肺水肿发生的敏感指标。

(5) 测心排血量: 以特制的附有可测定温度的热敏电阻的Swan-Ganz心导管,用温度稀释技术进行测定。心排血量的测定在大多数休克患者并不需要,但对泵衰竭包括心原性休克的抢救很有帮助。测定心排血量还可计算出总氧耗量,它等于心排血量指数乘以动静脉血氧差,正常值应为150ml/min/m2。少于115ml/min/m2为异常。

(6) 测定混合静脉氧张力 (MVO2): 它是组织氧化程度的指数,代表已灌注的组织和毛细血管的平均血氧水平。可自肺动脉或右心房取血样本测定,休克患者混合静脉氧张力的相对改变对评价治疗效果有一定价值。

(7)观察周围灌注: 皮肤温暖色泽正常指示周围灌注良好,由于血管收缩首先表现在皮肤和皮下组织,良好的周围灌注表示周围阻力正常,皮肤红且较正常为暖时表示小动脉阻力减少,可见于某些感染性休克的早期和神经原性休克。皮肤冷湿、苍白表示血管收缩,小动脉阻力增高。皮肤血管收缩仅提示周围阻力的改变,虽然它并不能完全反映肾、脑或胃肠道的血流量。

(8) 测定尿量: 是反映生命器官灌注是否足够的最敏感的指标,休克病人宜置入导尿管以测定每小时尿量,如无肾病史,少尿或无尿可能由于心力衰竭或血容量未补足所致的灌注不足,应积极查出原因加以治疗,直至尿量每小时超过0.5ml/kg。

(9) 恢复血容量: 在血容量已经丢失而尚未发生休克时,等量和等速补充已够。但休克已数小时,则所需补液量常为计算量之数倍。休克时间愈长,丢失的液量也愈大,目前尚无可供计算补液量的公式,需根据周围灌注情况补充,并维持中心静脉压在5~15mmHg,尿量每小时>0.5ml/kg。

恢复血容量可用晶体或胶体液:

❶晶体液。主要用氯化钠液(生理盐水),乳酸林格液和葡萄糖液,用量按病情而定。快速输入时,可在20~30min内给500~1,000ml(小儿15~20ml/kg),持续滴入时,可在4~6小时滴入1,000~1,500ml(小儿40ml/kg),维持输液则在24小时内滴入2,500ml左右(小儿50~80ml/kg)。输入2,000ml后,如休克仍持续,则需输血或其他胶体液。

❷血或红细胞。通常用于失血所致的低血容量性休克。严重休克,特别是疑有出血时可先输全血500ml,然后根据病情继续输注。如疑有循环超荷或心力衰竭时,可输红细胞以代替全血,增加血的载氧能力。

❸血浆或白蛋白。5%白蛋白的生理盐水溶液和25%白蛋白均属胶体血容扩张剂,常用于急症时,血浆不宜用于严重低血容量性休克,因蛋白可自血管逸出而进入生命器官的间质组织中引起严重不良反应,特别对呼吸功能不利。15%白蛋白溶液的粘度和全血浆相似,但维持渗透压的功能约相当于全血浆的三倍,即每100ml白蛋白溶液,在维持人体内的胶体渗透压方面约相当于300ml血浆或600ml全血的功用。

❹低分子右旋醣酐。可第一小时快速输入100~150ml,以后缓慢输注24小时维持总量在10~15ml/kg,最好每日不超过1,000ml。有心脏病、肾功能不全、或严重失水状态时宜慎用,以免发生肺水肿、心力衰竭或肾功能衰竭。注意观察过敏反应,有时出血时间延长,有血小板减少症者慎用。定血型和交叉配血,需在右旋醣酐治疗前进行,以免影响检查结果。低分子右旋糖酐的分子量平均为4万,通过提高血浆渗透压而达到增加血容量的目的,作用维持约8小时。它还可减少血液粘稠度、红细胞沉积、血小板聚集和血小板吸附,改善微循环的淤滞,增加静脉回流,可达8小时左右。

(10) 纠正代谢性酸中毒: 纠正酸中毒可改善微循环,防止弥散性血管内凝血的发生和发展,并可使心肌收缩力增强,提高血管活性药物效应。常用:

❶碳酸氢钠4~5%溶液200~250ml静脉滴注。

❷三羟甲基氨基甲烷(THAM)。为有机胺类缓冲剂,能纠正代谢性和呼吸性酸中毒,主要用于需限制钠的酸中毒病人,用7.28%(0.6mmol)溶液,按每次2~3ml/kg计算,临用前以5~10%葡萄糖溶液稀释成3.64%等渗液静脉滴注。

(11) 应用血管活性药物:应用血管活性药物的目的在于提高组织的血液灌注量,而在血液粘稠度和血管长度不变的条件下,组织灌注量随血压和血管内径的改变而变化,应用血管收缩药增加外周血管阻力而使血压上升,可以提高灌注量。但由于血管收缩使血管内径变小从而使灌注量减少。应用血管扩张药可使小动脉内径增大,从而增加组织灌注量,但血管扩张可使血压下降,血流变慢,组织灌注量减少。应在不同类型的休克和休克的不同阶段,选择恰当的血管活性药物。休克时常用的血管活性药物见表1和表2。

表1 休克时常用的一些拟交感神经药

| 药 物 | 常用每分钟静脉 注射量* | 肾上腺素能作用 β α(心脏) | 可能致心律 失常作用 | 备 注 | ||

| 去甲肾上腺素 | 2~8μg | 小剂量 | 中度 | 很小 | 中等 | 虽具β-肾上腺素能作用,由于增高血压, 可能反射性地减慢心率 |

| 大剂量 | 明显 | 中等 | ||||

| 肾上腺素 | 1~4μg | 小剂量 | 很小 | 中等 | 明显 | 可引起震颤和焦虑 |

| 大剂量 | 中等 | 明显 | ||||

| 多 巴 胺 | 2~20μg/kg | 小剂量 | 极小 | 很小 | 中等至明显 | 表现独特的“多巴胺”作用(6μg/kg/min 时)增加肾血流量,可引起呕吐、恶心 |

| 大剂量 | 很小 | 中等 | ||||

| 间 羟 胺 | 8~15μg/kg | 小剂量 | 很小 | 很小 | 中等 | 似部分地系通过释放内源性儿茶酚胺而起 作用 |

| 大剂量 | 中等 | 中等 | ||||

| 异丙肾上腺素 | 0.5~4μg | 单纯β受体兴奋 | 明显 | 可引起震颤和焦虑 | ||

| 甲 氧 胺 | 8~15μg/kg | 单纯α受体兴奋 | 无 | 尤宜用于心脏功能良好,外周阻力低的休 克病人 | ||

| 苯肾上腺素 | 5~20μg | 主要为α受体兴奋 | 无 | 同 上 | ||

| 多巴酚丁胺 | 2.5~10.0μg/kg | 主要兴奋专司心肌收缩 的心肌β受体 | 很小 | 变时性和外周血管收缩作用均很小,心源 性休克时尤其有用 | ||

*治疗一般的目标是使收缩压升高至90~100mmHg,但每一个病人所需剂量可能较常用剂量有所增减。

表2 休克时常用的扩血管药

| 药 物* | 常用剂量 | 作用原理 | 备 注 |

| 硝 普 钠 | 10~80μg/min静脉滴注 | 直接松弛血管平滑肌 | 十分强有力的血管扩张剂。迅速活化,可能有加速心脏 作用 |

| 硝酸甘油 消 心 痛 | 0.3~0.6mg舌下/1~2h 2.5~5mg舌下/1~3h | 直接松弛血管平滑肌 | |

| 酚妥拉明 | 1.5~2μg/kg/min静脉滴注 | α阻滞剂 | 或每分钟0.5mg静脉注射至达到所需作用时为止,或到 注射总量5mg为止 |

| 肾上腺皮质激素 | |||

| 甲基强的松龙 氢化可的松 地塞米松 | 30mg/kg 100~200mg/kg 3mg/kg | 直接扩张血管 | 似对中毒性休克特别有用,每日注射(静脉)一次,共1~2 日 |

*凡用上述诸药时,应密切监视心脏充盈压和体循环动脉压。应用血管扩张剂时,同时需要补液。

(12) 应用肾上腺皮质激素: 大剂量肾上腺皮质激素治疗休克可能有效,其原理尚不清楚。可能由于其具有稳定细胞膜的作用,保护溶酶体,使溶酶体膜不易破裂,从而防止具有活性水解酶释入血流,造成代谢的严重紊乱; 大剂量时有扩张周围血管的作用,增加心排血量,在感染性休克时,可减少病人对内毒素的敏感性。然而肾上腺皮质激素抑制免疫机制,使病人容易感染,因此有人认为除非有肾上腺皮质激素缺乏,一般很少有应用的指征。常用制剂为地塞米松每日20~40mg或更大。

(13) 改善心功能: 休克可继发于心功能障碍,而心功能障碍亦可继发于休克,其因果关系有时较难分清。当有或疑有心功能不全时,应先去除其病因,如出血时恢复血容量,心包穿刺抽液以解除心包填塞,胸腔引流以解除张力性气胸,纠正酸中毒,电解质紊乱和缺氧等以去除抑制心肌的因素。在严重低血容量休克,感染性休克,体外循环,以及大量输注枸橼酸化血之后,要警惕低血钙影响心脏收缩力的可能,可用10%氯化钙静脉注射。

心肌收缩力差而心率不慢者,可用静脉滴注多巴胺,每分钟2~9μg/kg,心率慢者则可用异丙肾上腺素静脉滴注,一般仅用于有心力衰竭或休克前已有心力衰竭,中心静脉压增高,和对洋地黄治疗有效的心律失常。

(14) 纠正播散性血管内凝血: 重度休克合并播散性血管内凝血(DIC)时,应在综合治疗的基础上采用抗凝治疗和(或)抗纤溶亢进疗法。在临床无出血症状,凝血象呈高凝状态阶段,需用肝素治疗。后期纤溶亢进,临床有出血症状和凝血象明显异常,应同时应用小量肝素和6-氨基己酸类药物(6-氨基己酸类药物可以治疗DIC并发的纤溶亢进,但动物实验中,这些抑制剂可加重DIC,故认为害多于利,如需使用,应与肝素同时使用)。6-氨基己酸初剂4~6g溶于100ml生理盐水或5%葡萄糖溶液内,于15~30 min内滴完,以后每小时按1g速度持续静脉滴注,维持12~24小时,必要时可持续2~3天,待继发性纤溶基本恢复,即可停药,抗血纤溶芳酸初剂可静脉缓注100~200mg,以后每4~6小时静注100mg,凝血酸初量250mg溶于25%葡萄糖液20ml中,缓慢静注,或加入5%葡萄糖内静脉滴注每日两次。还可补充凝血因子并输新鲜血或纤维蛋白原。肝素用量为1mg/kg,加入葡萄糖内滴注,4小时后复查凝血时间,并根据凝血时间延长程度调整剂量,使凝血时间达到15~30 min,应用3~7天,病情稳定后逐步停药。有未愈合创面、咯血、溃疡病出血或脑溢血者忌用。潘生丁有阻止血小板聚集作用,减少血小板的消耗,口服每日300~600mg,也可与肝素合用。

(15) 治疗呼吸窘迫综合征: 积极治疗原发病,控制感染,避免输液过多,应用速尿类药物积极利尿。改善肺的换气功能,经过积极给氧 (3~5L/min) 后如动脉血Po2仍低于50mmHg时,可应用持续呼吸道正压呼吸(CPAP); 如同时有通气功能障碍动脉血Pco2明显升高时,可用呼吸终末正压呼吸(PEEP); 亦可试用山莨菪碱每次3~5mg/kg,每15 min一次直至肺部罗音消失,以后逐渐减量至停用。

(16) 中医治疗: 按休克的临床表现,有气脱与血脱之分。气脱者补气固脱,用独参汤,血脱者摄血固脱,用人参加黄芪或阿胶。症重者发展为亡阴与亡阳。亡阴者益气救阴,用生脉散; 亡阳者,回阳救逆,用参附汤,参附龙牡汤或四逆汤。

休克shock

是一种急性循环功能不全综合征。其病理生理特点是有效循环血量不足而引起的广泛严重的组织灌注不足。临床表现为周围循环灌注不足,如面色苍白、皮肤湿冷、发绀、神志模糊、脉细弱;尿量<30ml/h或尿闭;血压降低,收缩压<80mmHg,脉压<20mmHg。严重时可发生弥漫性血管内凝血和广泛内脏器质性损害,如肾、肝、心、肺功能衰竭。按休克的严重程度,一般分为三度,其间并无明确分界线。

❶轻度休克:表现为皮肤苍白,湿冷,先自四肢开始,然后遍及全身;口唇和指甲床略带青紫;患者觉冷和口渴,尿少而浓;收缩压偏低,脉压减小。这主要是皮肤、脂肪、骨骼肌等非生命器官和组织灌注减少所致,相当于10%~20%的血容量丢失。

❷中度休克:上述情况加重,血压下降,收缩压可为60~80mmHg,脉压小;尿量<0.5ml/kg/h。此时肝、肾、胃肠道等生命器官血流灌注减少,相当于20%~40%的血容量丢失。

❸重度休克:病情更重,血压显著下降,收缩压低于60mmHg;无尿;此时由于心、脑灌注减少,出现烦躁不安、易激动,以后可昏迷,呼吸急促,心律失常,以至心脏停搏,相当于40%以上的血容量丢失。休克晚期可有弥漫性血管内凝血,呼吸窘迫综合征,以及心、肾、脑、肝等器官功能衰竭的表现。

休克

shock

休克

shock

- 拎准秤纽绳是什么意思

- 拎勿清是什么意思

- 拎包是什么意思

- 拎哒是什么意思

- 拎头是什么意思

- 拎弗清是什么意思

- 拎得清是什么意思

- 拎打是什么意思

- 拎扯是什么意思

- 拎拎搭搭是什么意思

- 拎搭是什么意思

- 拎搭撇咧是什么意思

- 拎档是什么意思

- 拎桶是什么意思

- 拎甩子是什么意思

- 拎直是什么意思

- 拎着脑袋当皮球玩是什么意思

- 拎箱是什么意思

- 拎篮子是什么意思

- 拎脚是什么意思

- 拎腚是什么意思

- 拎草鞋是什么意思

- 拎药是什么意思

- 拎起来是什么意思

- 拎转头是什么意思

- 拎风顶火是什么意思

- 拎马是什么意思

- 拏是什么意思

- 拏

.jpg) 是什么意思

是什么意思 - 拏云是什么意思

- 拏云攫石是什么意思

- 拏倒是什么意思

- 拏兀真女室是什么意思

- 拏懒是什么意思

- 拏战是什么意思

- 拏手是什么意思

- 拏捏是什么意思

- 拏掇是什么意思

- 拏攫是什么意思

- 拏片是什么意思

- 拏班作势是什么意思

- 拏舟是什么意思

- 拏苶的是什么意思

- 拏获搏获是什么意思

- 拏葛只是什么意思

- 拏访是什么意思

- 拏里浑河猛安印是什么意思

- 拏错是什么意思

- 拏风跃云是什么意思

- 拐是什么意思

- 拐

.jpg) 是什么意思

是什么意思 - 拐

.jpg) 是什么意思

是什么意思 - 拐㶶是什么意思

- 拐七是什么意思

- 拐七六八是什么意思

- 拐七溜八是什么意思

- 拐七趔八是什么意思

- 拐三拉四是什么意思

- 拐上是什么意思

- 拐不过弯是什么意思