伊蚊yiwenAedes

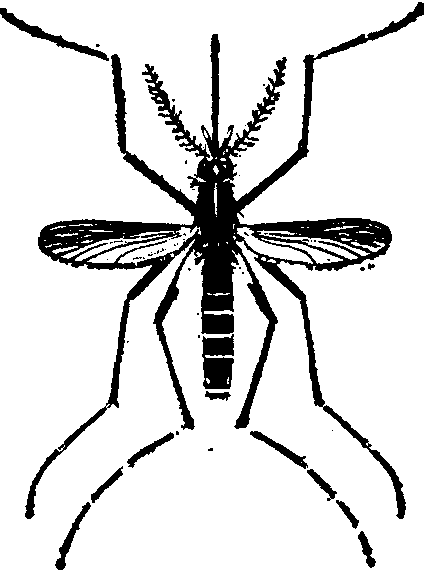

无脊椎动物,昆虫纲,双翅目,蚊科。为种类最多(100余种)的中型蚊虫。体分头、胸和腹3部分,体表覆盖鳞片。体呈黑色或棕色,多有白斑,翅上无斑。触角15节,第1节为柄节,第2节为扁球形的梗节,第3~15节为鞭节,上有轮毛,雄蚊的轮毛密而长。口器刺吸式。雄蚊无舌,上下颚退化,不能刺吸血液,雌蚊可刺吸人、畜血液。幼虫腹部第8节的背面有1条管状的呼吸管,无掌状毛,呼吸管末端的开口为气门。有些种类是淋巴丝虫病的传播者,有些种类是流行性乙型脑炎病毒的传播者。近年对伊蚊的研究越来越受到重视。一般孳生于水坑、洼地积水、石穴、树洞、竹筒和缸罐等容器积水中。在我国分布较广的如白纹伊蚊(白条伊蚊) (Aedes albopictus)、白点伊蚊(Aedesvittatus)、灰色伊蚊 (Aedes cinereus)、棘刺伊蚊 (Aedeselsiae)、东乡伊蚊(Aedes togio)等。停落时,身体与停落面平行。

伊蚊aedes

为伊蚊包括的蚊种统称。它分布全世界,是蚊科最大的一属,已知共近1 000种。我国迄今发现的伊蚊亦有百种之多。不少伊蚊是凶猛的叮刺吸血者,有些种类是黄热病、登革热、流行性乙型脑炎及丝虫病的传播媒介。我国伊蚊中较重要者有埃及伊蚊、白蚊伊蚊、东乡伊蚊、刺扰伊蚊和背点伊蚊。

伊蚊

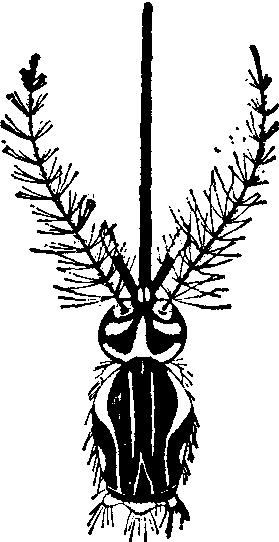

伊蚊指库蚊亚科伊蚊属包含的种类。本属的主要特征是: 成蚊喙细直或微弯;中胸后背片光裸,无气门鬃而有气门后鬃;翅脉有繸,除少数种类外,纵脉6末端终止在翅缘处明显超过纵脉5的分叉地位; 爪垫不发达。雄蚊尾器通常具一对小抱器。幼虫头部有完整的下腭缝,触角末端不分节; 腹节Ⅷ有栉; 呼吸管具梳,具一对呼吸管毛(1-S),并远离基部; 腹刷毛(4-X)至少3对。卵单产,椭圆形,卵壳有刻纹。

伊蚊属分布遍及全世界,热带和亚热带的种类尤多。它是蚊科最大的一个属,已知包括38个亚属,近一千种。我国迄今所知伊蚊也达百种之多,约占蚊类总数的1/3。我国伊蚊分隶11个亚属,其中较重要的有覆蚊亚属(Stego-myia)、纷蚊亚属(Finlaya)、伊状蚊亚属(Aedimorphus)以及骚扰蚊亚属(Ochlerotatus)等。

不少伊蚊是凶猛的刺叮吸血者,有些种类是黄热病、登革热、基孔肯雅病(Chikungunya)、流行性乙型脑炎及丝虫病的媒介。我国伊蚊中比较重要的有覆蚊亚属的埃及伊蚊[Ae. aegypti (Linnaeus),1762]和白纹伊蚊[Ae.albopictus (Skuse),1894]、纷蚊亚属的东乡伊蚊[Ae.togoi (Theobald),1907]、伊状蚊亚属的刺扰伊蚊[Ae.vexans (Meigen),1830] 以及骚扰蚊亚属的背点伊蚊[Ae. dorsalis(Meigen),1830]等。

埃及伊蚊 是深褐或暗黑具银白和淡色斑纹的中型蚊虫。中胸盾片两肩侧有1对明显的长柄镰刀形白斑,其间并有1对金黄色纵条,形成一弦琴状斑纹,这是鉴别本种伊蚊的特征。雌蚊唇基有1对白鳞簇。跗节有基白环,后足跗节5全白。幼虫触角光滑无刺,触角毛1-A细小,单枝; 头毛5~7-C单枝;体无星状毛; 栉齿单行,各齿基部有发达的侧刺。

除非洲森林的野生蚊系外,埃及伊蚊一般是与人居密切相关的“家蚊”。幼虫孳生在人房周围或室内的容器积水,包括各种缸罐、废轮胎、罐头盒、瓶壶、石槽等。蚊卵和幼虫在树洞、叶腋,以至蟹洞中也偶有发现。在我国,室内饮用贮水缸罐是这种伊蚊的主要孳生场所。雌蚊多产卵在容器接近水面的潮湿内壁,产出后经48小时(25~30℃)即能抵抗干旱等不利条件。

在自然界,蚊卵在水淹时仅部分孵化,其余须经2次或多次浸泡才能孵化。这是容器孳生伊蚊的共同特点。因而有幼虫生长的缸罐,虽经换水,即使杜绝雌蚊产卵,也可有新孵化幼虫出现。

雌蚊在人房周围或室内刺吸人血,活动范围多数在100~200m半径之内,但也可远达600m以上。它们主要在白昼吸血,通常近黄昏有一活动高峰,并在早晨有一较低高峰。埃及伊蚊的季节消长取决于居民的贮水情况。这种伊蚊适于实验室养殖,以供各种试验之用的蚊种。

埃及伊蚊广布全球热带地区。在我国,它分布于广东阳江以南沿海地区、雷州半岛和海南岛,以及台湾南部和广西沿北部湾地区。

此蚊是城市型黄热病、基孔肯雅病和登革热的主要媒介,实验感染表明,它还能通过刺叮吸血传播委内瑞拉马脑炎、西方马脑炎、东方马脑炎、裂谷热等病毒,是公认的最危险蚊种之一。我国最近在海南岛以及大陆有些地区发生的登革热流行,主要也是由埃及伊蚊所传播的。

埃及伊蚊(雌)示头胸背面

白纹伊蚊 也是具银白斑纹,跗节有白环的暗黑或黑色蚊虫,中胸盾片有一中央银白纵条,翅基前有一簇银白宽鳞。雄蚊腹节Ⅸ背板作山峰状而具中突,这是与其近缘种类,如黄斑伊蚊(Ae.flavopictus Yamada,1921) 和伪白纹伊蚊 [Ae.pseudalbopictus (Borel),1928]区别的重要特征。幼虫与埃及伊蚊近似,但头毛7-C分2~3枝,栉齿基部无侧刺而仅有细繸。呼吸管无基突片,尾鞍不完全。

白纹伊蚊(雌)

白纹伊蚊是半野生蚊种。幼虫主要孳生于人房附近的竹筒、树洞、石穴、废轮胎以及缸罐、瓦钵、泡菜缸等容器积水,也见于菠萝等植物叶腋。在实验室养殖条件下(28℃),从卵孵化到成蚊羽化需1周左右。

雌蚊是凶猛的刺叮吸血者,在竹林、橡胶林、开发的林区以及缸罐等处大量孳生,对人们的骚扰很大,以至影响生产作业。它们也刺吸动物血液。这种伊蚊的刺叮活动在白昼和黄昏进行。根据多数户外观察的结果,通常在日出前后和日落前后各有一刺叮高峰,并以后者为主。

根据上海、福州、北京等地的观察,成蚊数量在雨季中或雨季稍后(通常为7~9月)最多。它以卵期越冬或渡过旱季。

白纹伊蚊遍布整个东洋区。在我国,河北、辽宁、山东、山西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖北、湖南、广东、广西、陕西、四川、贵州、云南和西藏均有记载,数量一般以北纬30°以南地区较多。

白纹伊蚊是东南亚登革热和基孔肯雅病的媒介之一,也是我国登革热的重要媒介。在福建、四川等地曾从这种伊蚊分离到流行性乙型脑炎病毒,并证明其能通过刺叮传播这一病毒,因而被认为是当地本病媒介之一。

东乡伊蚊 是棕褐或深褐的中型蚊虫。喙深褐色,触须末端有淡色鳞。中胸盾片具淡黄鳞形成的不很清晰纵线,包括1对并列的正中纵线,在小盾片前区分叉; 1对亚中线,在翅基附近中断; 1对后亚中线,通常前伸与不很发达的后肩线相连。翅基前和翅基上有1片淡色鳞,上述纵线之间也有散生淡色鳞; 侧背片、气门后区和亚气门区都有乳白鳞簇。后跗节1~5基部和1~4末端有白环。幼虫头毛4~6-C位于头前端,几乎在同一横线上,5、6-C都分多枝; 腹节Ⅷ栉齿很多,排列成一齿区,各齿末端圆钝而具繸; 呼吸管毛1-S位于管末端1/4处,特大,明显超过管的末端; 肛鳃短,球状。

幼虫多孳生于海边岩穴、石洞以及容器、船舱等积水。它们能耐受高盐浓度,曾在盐水桶内发现,但也可在淡水中生长。雌蚊刺吸牛、马以及鸟类等动物血液,也侵入室内刺吸人血。白昼和夜晚灯光下都有刺叮活动。

东乡伊蚊以幼虫越冬,幼虫曾在冰下发现; 卵期也可渡过冬季。

此蚊在日本、朝鲜、泰国、马来西亚、苏联等都有记载。在我国,它分布于河北、辽宁、山东、江苏、浙江、福建、台湾和广东的沿海地区。

马来丝虫和班氏丝虫都能在这种伊蚊体内发育成熟。在我国有些岛屿曾有自然感染这两种丝虫感染期幼虫的蚊虫发现,但非我国这两种丝虫病的重要媒介。在国外有些岛屿,如朝鲜的济州岛,它是马来丝虫病的传播者。

我国旅大地区曾从这种伊蚊分离到流行性乙型脑炎病毒。它在苏联被认为对在海边保持乙型脑炎的自然疫源地起一定作用。

东乡伊蚊是实验室经常养殖的蚊种之一,可用作马来丝虫、班氏丝虫以及其它动物丝虫实验感染的宿主。

刺扰伊蚊 是棕、褐或淡褐色、库蚊状中型蚊虫。雌蚊触须末端有白鳞; 中胸盾片杂生有少数淡色鳞,但不形成固定斑纹; 有气门后区和亚气门区鳞簇,相连或不相连; 翅鳞褐色,前缘脉、亚前缘脉以及纵脉1和5基段通常杂生有少数淡色鳞; 前足和中足股节前面褐鳞中杂有淡色鳞,形成明显麻点;跗节有基白环;腹部斑纹的变化很大,通常节Ⅱ~Ⅶ背板有基白带,基带平直,或两端厚中央窄而作裂口状; 或节Ⅱ~Ⅴ背板有淡色中央短纵条。幼虫触角有细刺,头毛6-C单枝或分2~3枝;栉齿一行,8~12个,端部形成一长中刺; 呼吸管末2~3梳齿的间距特宽,管体无细刺区。

此蚊通常根据气门后区和亚气门区鳞簇相连,以及腹节背板有淡色中央短纵条而区分为日本亚种(Ae.vexansnipponii Theobald,1907)。但对我国各地标本观察的结果,发现这两特征并不固定,交叉出现并同域分布,因而实际不易作此区分。

幼虫广泛孳生于土坑、浅潭、池塘、洼地积水、稻田、沼泽等,偶亦见于容器积水。雌蚊主要刺叮牛、马等家畜,也兼吸人血。刺叮活动黄昏型,有一傍晚高峰,有时并有一黎明小高峰。它们为了寻找血源,有时可移飞8~12公里之远。

此蚊是一年中较早出现的蚊种之一。据大连调查,数量高峰在九月。以卵期越冬; 滞育卵在土壤中能存活1年以上。

刺扰伊蚊广布于新北区、古北区、东洋区以及太平洋岛屿; 我国各省、自治区均有记载。

在我国东北和西北有些地区,在它们大量发生的场所,对人、畜骚扰很大。有些地区曾从这种伊蚊分离到流行性乙型脑炎病毒; 在国外,还曾分离到东方马脑炎(加拿大)、西方马脑炎(美国)、加利福尼亚组 (美国)、鹭山(Sagiyama) (日本)、巴泰 (Batai) (泰国) 等虫媒病毒。

背点伊蚊 是棕褐或褐色中型蚊虫。中胸盾片中央1/5~1/3褐色或棕色,两侧约1/3灰色或青灰色,外侧褐色。翅鳞淡色或深褐色混生;部分跗节白环跨越关节。雌蚊抱肢基节有发达的基叶,其基部显著屈折成直角,这是与其近缘种类区分的可靠特征。幼虫触角有细刺,触角毛1-A分多枝; 头毛5、6-C单枝或其中之一分2枝;栉齿众多,排列成一齿区; 呼吸管毛1-S位近管中央;肛鳃明显比尾鞍为短。

幼虫孳生于土坑、浅潭、洼地,特别是盐碱地的积水等。雌蚊白昼和傍晚刺吸人和动物血液。通常可飞行8~10公里,有时为了寻找血源,最远可飞达数十公里。

此蚊是一年中较早出现的蚊种之一,以卵期越冬。

背点伊蚊广布于新北区和古北区。在我国,它分布于河北、山西、黑龙江、吉林、辽宁、陕西、甘肃、宁夏、青海和新疆。此外河南、山东等省也有记载。在东北和西北它们大量发生的地区,对人、畜骚扰很大。实验感染证明此蚊能通过刺叮传播流行性乙型脑炎病毒。

此外,骚扰蚊亚属的一些其它种类如黄色伊蚊 (Ae.flavescens (Muller),1764)、刺螫伊蚊 (Ae. punctor(Kirby),1837)以及叮刺伊蚊 (Ae. sticticus Meigen,(Kirby), 1837)以及叮刺伊蚊 (Ae. sticticus Meigen,1838)等都是凶猛的吸血者。 在它们大量发生的场所,对人、畜骚扰很大。

- 虚疝是什么意思

- 虚疝是什么意思

- 虚疝丸是什么意思

- 虚疟是什么意思

- 虚疟是什么意思

- 虚疟是什么意思

- 虚疟饮是什么意思

- 虚痓是什么意思

- 虚痞是什么意思

- 虚痞是什么意思

- 虚痞是什么意思

- 虚痢是什么意思

- 虚痢是什么意思

- 虚痢是什么意思

- 虚痰是什么意思

- 虚痰是什么意思

- 虚痰丸是什么意思

- 虚痰丸是什么意思

- 虚痰丸是什么意思

- 虚痰丸是什么意思

- 虚白是什么意思

- 虚白是什么意思

- 虚的是什么意思

- 虚的虚,空的空是什么意思

- 虚皇是什么意思

- 虚盈是什么意思

- 虚盘是什么意思

- 虚盘是什么意思

- 虚盘是什么意思

- 虚盘是什么意思

- 虚矫是什么意思

- 虚碧是什么意思

- 虚礼是什么意思

- 虚秘是什么意思

- 虚秘是什么意思

- 虚积丸是什么意思

- 虚称是什么意思

- 虚空是什么意思

- 虚空落泉千仞直,雷奔入江不暂息。今古长如白练飞,一条界破青山色。是什么意思

- 虚空藏菩萨坐像是什么意思

- 虚空钉橛是什么意思

- 虚空间是什么意思

- 虚竭是什么意思

- 虚糜是什么意思

- 虚罔是什么意思

- 虚美隐恶是什么意思

- 虚者盈之终是什么意思

- 虚者补之是什么意思

- 虚者补其母是什么意思

- 虚者补其母,实者泄其子是什么意思

- 虚耗是什么意思

- 虚聋是什么意思

- 虚聋是什么意思

- 虚肿是什么意思

- 虚肿是什么意思

- 虚胀是什么意思

- 虚胀是什么意思

- 虚胀是什么意思

- 虚脉是什么意思

- 虚脉是什么意思