人际吸引理论theories of interpersonal attraction

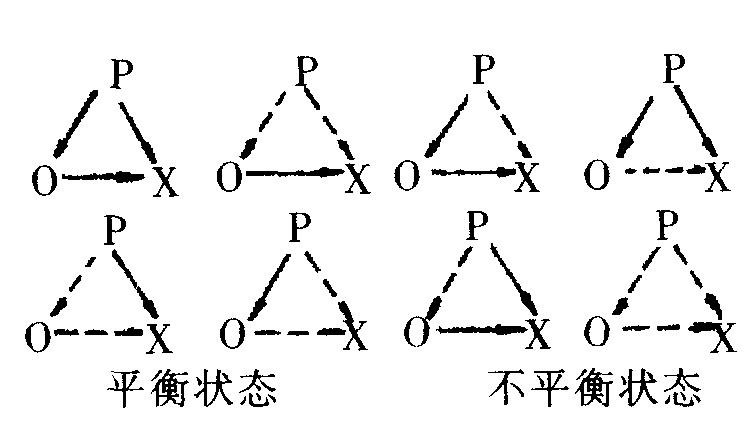

有关人际吸引现象的系统的社会心理学阐释,属于以情感占主导地位的人际关系理论。主要有三种形态。(1)认知平衡理论,系T.M.纽卡姆将F.海德的认知平衡理论及其P-O-X模型应用于对人际吸引现象的解释。基本观点认为,若P(人际知觉主体)和O(人际知觉对象)对X (P和O之外的另一个对象或实体)持有相同的态度,则导致P和O之间的相互吸引;若P和O对X的态度不同或相互对立,则导致P和O之间无关(即不建立积极的情感吸引关系),甚至是相互之间的疏远或敌视(参见下图)。(2)强化理论,以克老尔(G.L.Clore)和拜恩(D.Byrne)于1974年提出的强化-情感模式(re-inforcement-affect model)为代表。他们以条件作用原理为基础,认为当互动过程直接或间接地为互动主体带来积极的、愉快的情感体验(奖赏)时,或仅仅是互动对象与互动主体的某种愉快的情感体验相伴出现时,易于导致互动双方的人际吸引。(3)奖赏或惩罚的增-减理论(gain-loss theory),实为强化理论的一个特例,由E.阿伦森和D.E.林德于1965年提出,认为在人际互动过程中,互动对象对互动主体的赞赏的增值或批评的减值易于导致互动主体对互动对象的喜爱(吸引);互动对象对互动主体的赞赏的减值或批评的增值,则导致互动主体对互动对象的疏远或厌恶。

认知的平衡与不平衡状态

人际吸引理论theory of interpersonal attraction

解释人际吸引现象的系统的社会心理学理论。包括人际吸引学习理论和人际吸引平衡理论。人际吸引学习理论由克劳尔和伯恩在经典条件反射原理的基础上发展而来。认为,任何一个人或物,通过经典条件反射而与良好心情联系起来,将会受到喜爱;反之,与惩罚或其他消极情感相联系,将不受到喜爱。人际吸引平衡理论由海德和纽科姆提出。海德描述了个人、他人和对象三者间的平衡与不平衡关系。着重考察了情感关系和统一关系,认为喜欢不喜欢是情感关系,看法是否一致是统一关系。两者处于和谐的平衡状态,人际相互吸引;两者处于不平衡状态,就要通过一定的方式改变而达到平衡。认为人际关系改善的意义在于个人、他人和对象三者之间关系由不协调转变为协调,若三者不协调,可通过态度或关系的改变达到新的协调。纽科姆修正了海德的平衡理论,强调个人和他人之间关系的重要。

- 火椅子是什么意思

- 火椿是什么意思

- 火楝树是什么意思

- 火楞是什么意思

- 火楣子是什么意思

- 火榴是什么意思

- 火槖木是什么意思

- 火標是什么意思

- 火樹是什么意思

- 火橐木是什么意思

- 火檐子是什么意思

- 火櫃攻敵車是什么意思

- 火欲殂是什么意思

- 火正是什么意思

- 火死是什么意思

- 火殃是什么意思

- 火殃簕是什么意思

- 火殉是什么意思

- 火母是什么意思

- 火毒是什么意思

- 火毒流窜证是什么意思

- 火毒生疮方是什么意思

- 火毒陷证是什么意思

- 火毬是什么意思

- 火毳是什么意思

- 火气是什么意思

- 火气上头是什么意思

- 火气不调是什么意思

- 火气冲天是什么意思

- 火气十足是什么意思

- 火气圪捣是什么意思

- 火气太大是什么意思

- 火气头是什么意思

- 火气攻心是什么意思

- 火气无处出是什么意思

- 火气正旺是什么意思

- 火气重是什么意思

- 火水是什么意思

- 火水油是什么意思

- 火水油炉是什么意思

- 火水灯是什么意思

- 火水炉是什么意思

- 火水罐是什么意思

- 火汗头是什么意思

- 火汗褟是什么意思

- 火汗踏是什么意思

- 火池是什么意思

- 火污是什么意思

- 火汤是什么意思

- 火油是什么意思

- 火油灯是什么意思

- 火油盏是什么意思

- 火油脾气——点火就着是什么意思

- 火油虫是什么意思

- 火沾食子是什么意思

- 火泄是什么意思

- 火泉是什么意思

- 火泊是什么意思

- 火法冶炼是什么意思

- 火法冶金是什么意思