井灌井排well irrigation and drainage

利用竖井抽取地下水进行灌溉和排降地下水或排泄地表水的农田排灌工程措施,又称竖井排灌。主要用于灌溉和防治渍涝与土壤盐碱化,是综合防治旱、涝、渍、盐的一种有效措施,对改造中低产田,提高农业产量有重要作用。

井灌井排在中国有悠久历史,在河北省藁城县商代遗址中,发现一眼直径2.95米,深5.9米的商代井,距今已有3000多年历史。11世纪中国辽代于大定府(今内蒙古宁城西)建设中京时,已利用水井排水。但当时人们还只是用人力工具打几米到十几米深的浅井,靠人力、畜力提水工具进行灌溉或排水,直到19世纪末有了机井,井深才发展到百米以上。20世纪50年代以来,随着农业和机械、电力事业的发展,以及治理干旱和土地渍涝盐碱排水的需要,既灌又排的一井两用在中国、美国、苏联和巴基斯坦等国发展迅速。60年代以来,中国北方平原地区的河北、山东、河南等省井灌井排面积达全部灌溉面积的一半左右,使原来旱、涝、碱的生态环境得到改善;巴基斯坦的印度河平原,为治理土地沼泽化和盐碱化而进行的井灌井排也卓有成效。

利用形式 按水文地质条件,井灌井排有以下几种利用形式。

以灌带排 潜水位过高的地区,在潜水含水层中打井抽水,抽出地下淡水或微咸水与地表淡水混合,用于灌溉;同时又排除地下水降低地下水位,利于土壤脱盐,防止返盐,并可为雨季腾空土壤和部分地下蓄水库容,提高汛期降水入渗,减少地面径流量,减轻涝渍灾害和涝盐相随,起到治理旱涝渍和改良盐碱地的作用。在涝渍及盐碱地区,这是最常用的形式,尤其适于浅层有一定厚度(数米至数十米以上)、透水性良好的含水层地带。

抽咸补淡 抽出浅层咸水,经沟道排至承泄区,再通过灌溉淡水、拦蓄雨水和引水回灌补淡,使浅层咸水逐步淡化,这是一种用于改造浅层地下咸水的措施。

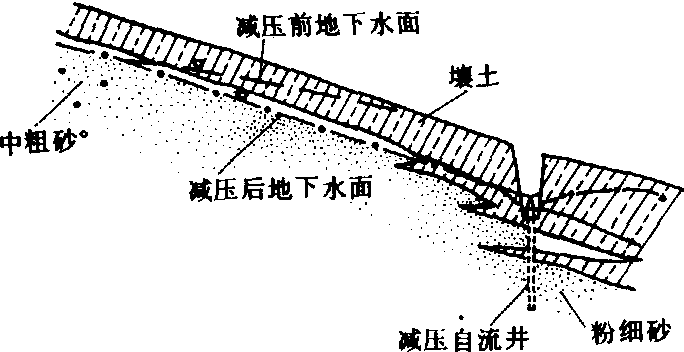

深沟浅井 深沟内打浅井,当潜水受承压水顶托,打井自流减压排咸,如中国西北内陆山前平原,在地下水溢出带尾部或已开垦的细土绿洲带下部的地下水位小于1米处,利用地形坡降大于地下水坡降的特点,垂直地下水流向,布置深3~4米的沟,沟内等距离(2~10米)打深8~15米的浅井,自流排出浅层咸水,降低上游地下水位,使土壤和浅层水向脱盐、淡化方向转变(图1)。

图1 深沟浅井自流减压排咸示意图

回灌井(吸水井) 当地下水位较低,而地表层有粘性土较厚的隔水层,不利于地表积水和气包带中多余水分自然下渗,而地下水位较低,且有一定调蓄容量,可将净化过滤、符合回灌要求的地表水或暗管汇集的壤中水,通过竖井注入(回灌)地下;或当地表远离排水承泄区,而潜水底部的隔水层以下存在有良好的砂砾层或溶洞,且水位低于潜水位时,可打井穿透隔水层,把地表水和潜水通过水井排入地下,用以排除地表涝渍水和降低浅层地下水位。

规划设计 包括井型选择、井的结构设计、井的平面与立面布局和井泵动力合理配套安装等。规划设计的总原则是,在区域或流域水资源总体规划控制下,依据当地水文地质条件、生产发展水平与要求,因时、因地制宜进行;以开发利用与旱、涝、渍、盐关系密切,且较易得到补给的浅层地下水为主,不用或少用中、深层地下水;尽可能与地表水联合调控和开发利用,尽量做到灌排并举,采补结合、利用与保护水资源并重。井点一般选在井深范围内有透水性良好的砂砾含水层地带,或有结构的粘土(如块状、核状和粒状粘土等)地区,水通过结构间隙运动,可使抽水达到良好效果,为治理因邻近地区的地下水侧向补给,造成的局部地带沼泽化和盐碱化时,井点布置在地区来水方向的边界上,以断绝其补给来源。立面布置的情况是如为治理因降雨或渠灌入渗抬高潜水位而造成土壤过湿的地方,在浅水含水层中打浅井进行井灌井排;当潜水受承压水的顶托补给时,自承压含水层打井进行井灌井排,以降低承压含水层的压力水位;如作为回灌吸水井,打井穿透隔水层,使地表水和潜水能通过水井排入地下。井的间距和深度,则依据井的出水量、抽水持续时间以及作物灌溉定额等多种因素确定,使井灌井排既能做到对农作物适时适量合理灌溉,又能在规定时间内把地下水位降到要求的深度。在缺乏良好含水层的地方,进行井灌井排,尚须考虑采用适宜的井型结构,如大骨料井、筒井、管井、辐射井、虹吸管集水井组等型式,以增加水井出水量和提高抽水效率。在井的结构设计及井泵配套安装方面,应在满足强度要求前提下,选用耐腐蚀材质井管,以减小入井阻力,提高出水效率,降低能耗,延长井的使用年限。

有条件时,井灌井排的规划设计最好与渠灌沟排相结合。井渠结合可取得井渠互补之利,以渠养井,以井补渠,井灌降低的地下水位可因渠灌而得到补给,渠灌抬高的地下水位,又因井灌而下降。沟排井灌结合,是指以浅沟排涝防渍,以骨干深沟与井排结合控制地下水位,这样可提高除涝渍和排降地下水位的效果,避免单纯挖沟排水占地多、土方量大,单纯井排,井点过密,加大投资和增加抽水费用等缺点。

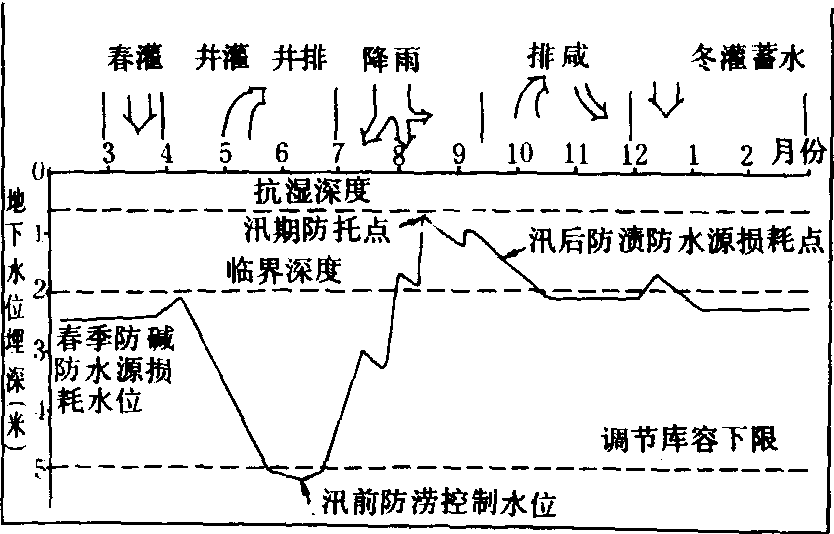

运行管理调度 包括两方面,一是对井泵、机电、管渠的维护与管理,以提高设备完好率,做到适时排灌,降低运行成本,提高井灌井排效益,延长井、泵、机的使用年限;二是通过井灌井排,与沟、渠、闸、站、坑、塘等配合,实现对当地地表、地下水资源的联合调控和充分合理利用,与此同时调控水盐运动,使土壤及浅层地下水逐渐脱盐淡化,达到综合治理旱、涝、渍、盐的目的。实行水盐运动调控的运行管理的关键是以调节地下水位临界动态曲线为中心。地处黄淮海平原的河北省吴桥县杨家寺盐碱地综合治理典型区的综合工程管理,其运行管理的关键是在时空上掌握几个关节点和临界水位。管理运用模式见图2。汛期防托点是将地下水位控制在0.5~0.7米以下;汛后防渍、防水源消耗点水位为1.5~2米;春季防盐、防水源损耗点水位为2.5~3米;汛期防涝、防托和滞蓄当地降水的水位则降到5米左右。这样周而复始,交替利用,春季抽水抗旱腾库防夏涝,汛期排涝与蓄滞结合防托、防盐、防春旱,作到寓灌于排、寓排于灌、寓排灌于蓄,实现“三水”(雨水、地表水、地下水)转化,为农田生态创造良好的水分环境。不同地区各个关节点的水位指标,依据当地自然地理和社会经济技术条件合理选定。图2中调节库容下限水位定为5米左右,是属于年调节型以离心泵对口抽为主的井灌井排区。若以井泵(长轴泵或潜水泵)抽水,则可考虑多年调节型,在枯水年可超量(超过地下水多年平均的补给量)开采,调节库容下限水位可定在5~10米或更深一些,以增大地下调节库容;待丰水年通过自然与人工相结合的回渗、回灌措施得到回补。

图2 综合工程管理运用模式图

井灌井排irrigation and drainage bypumped well

从机井抽取地下水用于灌溉,既可满足作物需水,又能淋洗土壤盐分和降低地下水位,起了竖井排水的作用,故称井灌井排。机井抽水时,井的周围地下水位下降,形成一个以井为中心的降落漏斗,特别是在群井抽水情况下,降低地下水的效果更为显著。随着地下水位降低,地面蒸发减少,可防止或减缓地表积盐的强度。机井长期抽水,形成地下水位降落漏斗,从而增大了土壤的“库容”,增加降水入渗量,减少地表径流量,防止因田面积水而酿成的涝渍灾害,同时由于增大了土壤的储水量而提高了抗旱能力。鉴于机井具有综合防治旱、涝、盐碱的作用,因而凡地下水源丰富、水质又适宜灌溉的盐碱地区,均可采取井灌井排的措施开发利用地下水,防止土壤盐渍化。在修建机井时,应主要根据当地水文地质状况确定井距、井深、井型结构。地下水出水量丰富(一般大于50~60米3/小时),第一含水层底板出现不深的情况下,井距可大些,井深可浅些,采用筒型石碴水泥等结构的滤水管,第一含水层出水量较小(20~40米3/小时),井距适当小些,井要深些,多采用筒管型或管型石碴水泥等结构的滤水井管。如出现不适用于灌溉的矿化水层时,则需采用不滤水的实管加以密封。地下水出水量小的情况下,据中国的生产实践,可采用辐射井、真空井、子母井、射流井、“对口抽”等井型,以增大机井的出水量。

- 鸡角花是什么意思

- 鸡角赶生是什么意思

- 鸡角髻是什么意思

- 鸡角髻花是什么意思

- 鸡记是什么意思

- 鸡讲斋是什么意思

- 鸡识是什么意思

- 鸡诫是什么意思

- 鸡语是什么意思

- 鸡谈是什么意思

- 鸡谭是什么意思

- 鸡谱是什么意思

- 鸡谷子是什么意思

- 鸡豆是什么意思

- 鸡豆子是什么意思

- 鸡豆花是什么意思

- 鸡豌豆是什么意思

- 鸡豕狗猫是什么意思

- 鸡豚是什么意思

- 鸡豚之息是什么意思

- 鸡豚同社是什么意思

- 鸡豚狗彘是什么意思

- 鸡豹子是什么意思

- 鸡败血霉形体感染是什么意思

- 鸡赖利绦虫病是什么意思

- 鸡赖孵是什么意思

- 鸡走鸡道,狗走狗道是什么意思

- 鸡起是什么意思

- 鸡趣是什么意思

- 鸡足是什么意思

- 鸡足山是什么意思

- 鸡足山佛寺是什么意思

- 鸡足山民是什么意思

- 鸡足山 (清)吴应枚是什么意思

- 鸡足山风景区是什么意思

- 鸡足朝山记是什么意思

- 鸡足绝顶是什么意思

- 鸡足绝顶 (明)谢肇淛是什么意思

- 鸡足草是什么意思

- 鸡足针法是什么意思

- 鸡跖宜菰白,豚肩杂韭黄。是什么意思

- 鸡跖赋是什么意思

- 鸡距是什么意思

- 鸡距子是什么意思

- 鸡距笔是什么意思

- 鸡距笔赋是什么意思

- 鸡跤爪是什么意思

- 鸡踏蛋是什么意思

- 鸡踪桥是什么意思

- 鸡蹄是什么意思

- 鸡蹄子是什么意思

- 鸡软病是什么意思

- 鸡辘灰雨直追是什么意思

- 鸡过是什么意思

- 鸡过油是什么意思

- 鸡连之势是什么意思

- 鸡迟是什么意思

- 鸡[酉]是什么意思

- 鸡酒桥玄是什么意思

- 鸡里爆是什么意思