井灌well irrigation

中国古代通过凿井提取地下水以浇灌农田的一种灌溉类型。历史上的井灌区主要分布在雨量不足的北方地区。

中国凿井的历史很早,古书中有关于“黄帝穿井”、“伯益作井”等传说。据考古发掘,新石器时期已有了原始水井。如浙江余姚河姆渡遗址第二文化层(距今约5700年)发现一口近方型的木构水井,河南汤阴白营龙山文化早期地层中及河北邯郸涧沟龙山文化遗址分别发现了木构水井和圆形土井。早期的水井主要供生活用水。井灌的出现传说是在商汤时,史载伊尹“教民田头凿井以溉田”。春秋时井灌逐渐发展起来。《吕氏春秋·察传》、《庄子·天地》、《说苑·反质》等书籍中有春秋时宋、楚、晋、卫等国凿井浇溉园圃的记述。

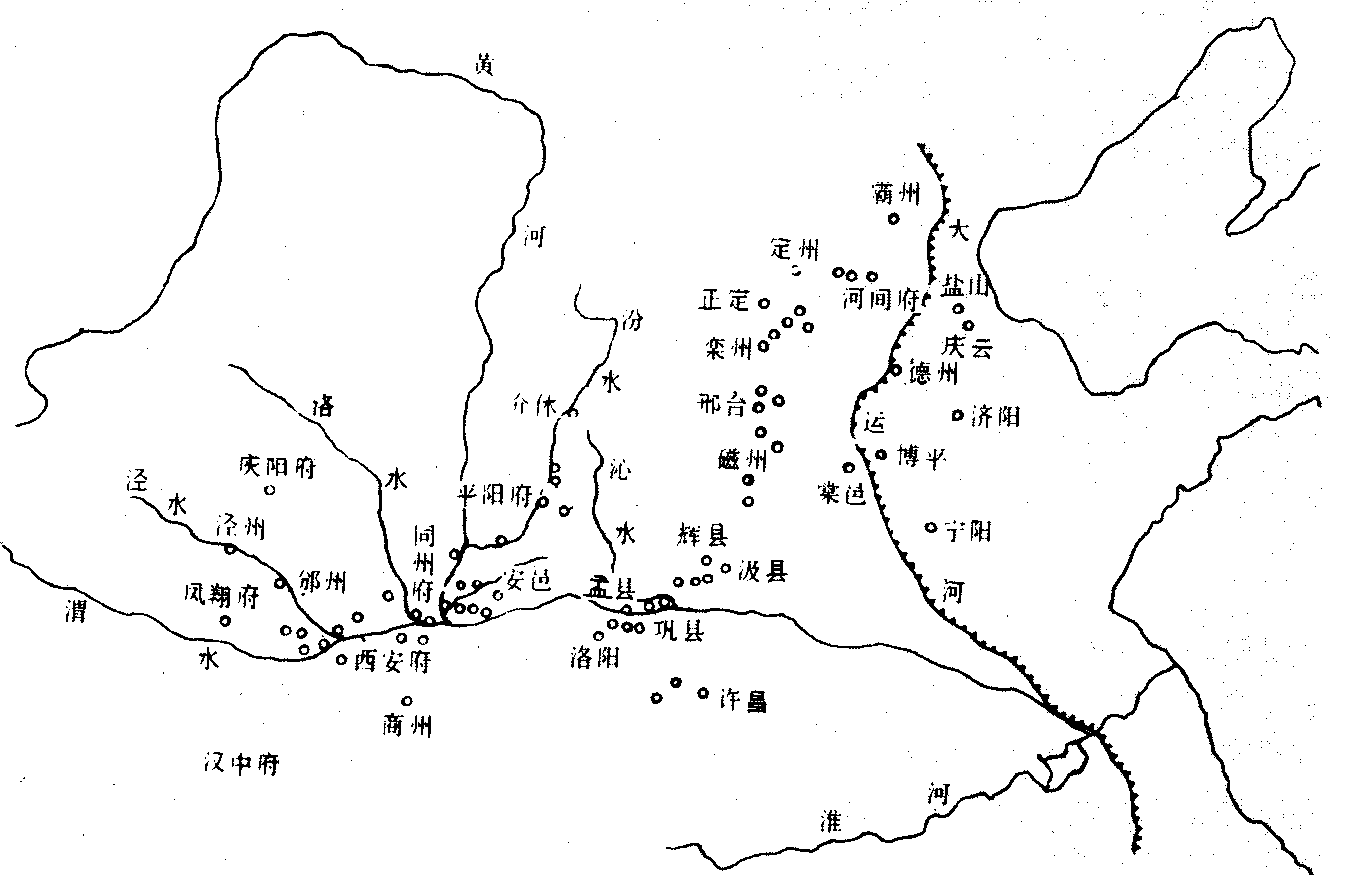

战国时期凿井普遍增多,在今北京西郊和湖北楚纪南故城(今江陵西北)都发现了大量的水井群。《管子·地员篇》中有关于不同地势及其地下水埋藏深度和水质的记载。这是从凿井实践中得出的认识。汉代中原地区大田井灌有了发展;《氾胜之书》中多处提到利用井水浇灌作物的技术。北魏《齐民要术》“种葵”篇有关于田间井群布置的记载。宋金元时北方井灌继续发展。北宋欧阳修说山东“凿井耕田各安其业”。金泰和八年(1208),曾诏谕诸路按察司规划掘井之事。明清时井灌显著发展,多以民间自办、官督民办的方式进行。大致在明后期、清乾隆及光绪年间,出现了凿井溉田的3个高涨期。井灌主要分布于北方的晋、冀、豫、鲁、秦5省。明后期北方渠堰水利废弛,而凿井费省工简,农户易于举办,在地方官的倡导下,这时北方凿井溉田有一个明显发展。以“三晋(今山西省、河南省中部和北部、河北省南部和中部)最勤”,人称山西“井利甲于诸省”。清乾隆时陕西省井灌发展迅速。乾隆二年(1737)陕西除旧有井76 000余口外,新开井32 900余口。嗣后,又继续凿井28 000余口。乾隆时河北多次提倡凿井,强调“种棉必先凿井”,在霸州、庆云、盐山、正定、栾城、藁城、晋州、无极等州县多有凿井。光绪初年,华北地区遭受特大旱灾,陕西、直隶、山东等省又一次兴起凿井活动。清代后期,北方的井灌区主要分布在晋西南、冀中太行山麓一带,豫西北及中部许昌一带、陕西关中平原和鲁西冲积平原等地(见图)。

在凿井技术方面,新石器时期已出现了井字形和弧形圈木构井及圆形土井。河南汤阴白营龙山文化的木构水井深达11米。西周时出现用块石砌的水井。春秋战国时有了陶、竹和柳条圈井。汉代砌造了各种类型的砖井。汉以后的井以砖井、土井为主。明清时大口径的水车井增多,井深常达数丈、数十丈,井的出水量明显增加。明末徐光启《农政全书》总结了择地、量浅深、避震气、察泉脉、澄水5项凿井的技术要点,还述说了气试、盘试、缸试、火试等寻找地下水源的方法。清末《救荒简易书》也介绍了草木茂盛处和蝼蚁穴多处其下有泉源等多种方法,还介绍将打通的竹竿深置井底数丈,可增加新、旧井的出水量。至于水井的提水工具,古代最早只是抱瓮(提瓮)汲水,后来逐步有了桔槔、辘轳、井水车、恒升筒等机具。

明 清 井 灌 分 布

井灌well irrigation

打井提取地下水进行灌溉。在地面水资源短缺的干旱地区和半干旱地区,开发利用地下水是发展灌溉的重要途径,打井取水是利用地下水的主要方式。完全依赖井灌的地区称为井灌区;以引水灌溉为主,在地面水源不足的时期,提取井水补充水量的地区称为井渠结合灌区。井渠结合不仅可以提高抗旱能力,还可以灌代排,降低地下水位,防止土壤返盐。发展井灌必须全面规划,合理开采,维持地下水的均衡状态。

井灌

irrigating with well water

- 吟绎是什么意思

- 吟翠轩是什么意思

- 吟翠轩稿是什么意思

- 吟舟是什么意思

- 吟花咏柳是什么意思

- 吟草是什么意思

- 吟荷是什么意思

- 吟蕙堂是什么意思

- 吟薇阁是什么意思

- 吟虫是什么意思

- 吟蛩是什么意思

- 吟蛩更响砧。是什么意思

- 吟蛬是什么意思

- 吟袖是什么意思

- 吟讴是什么意思

- 吟讽是什么意思

- 吟诗是什么意思

- 吟诗作对是什么意思

- 吟诗作文能抓住关键是什么意思

- 吟诗作画是什么意思

- 吟诗作诗的宴会是什么意思

- 吟诗作赋是什么意思

- 吟诗作赋北窗里,万言不直一杯水。是什么意思

- 吟诗和作诗之所是什么意思

- 吟诗坐回首,随意葛巾低。是什么意思

- 吟诗思苦家人骂,捣药声高邻舍闻。是什么意思

- 吟诗或作诗是什么意思

- 吟诗月白倾瑶露,归马春红踏锦泥。是什么意思

- 吟诗楼是什么意思

- 吟诗的声音是什么意思

- 吟诗送老处是什么意思

- 吟诗,作诗是什么意思

- 吟诵是什么意思

- 吟诵玩味是什么意思

- 吟诵,歌唱是什么意思

- 吟读是什么意思

- 吟课吟讴是什么意思

- 吟谣是什么意思

- 吟越是什么意思

- 吟跫断续漏频移,入窗明月鉴空帏。是什么意思

- 吟轴是什么意思

- 吟边是什么意思

- 吟边。是什么意思

- 吟边白髪三千丈,雨里黄鹂四五声。是什么意思

- 吟边陡觉添风味。是什么意思

- 吟过晓岸风千树,舟并寒山夜一灯。是什么意思

- 吟配是什么意思

- 吟集是什么意思

- 吟雪之声是什么意思

- 吟雪诗暖阁赌酒 挥醉笔上苑催花(第四回)是什么意思

- 吟鞭是什么意思

- 吟鞯十里新堤,怪四山青老。是什么意思

- 吟风是什么意思

- 吟风吸月是什么意思

- 吟风咏月是什么意思

- 吟风咏月,席地幕天是什么意思

- 吟风咏月;席地幕天是什么意思

- 吟风啸月是什么意思

- 吟风弄月是什么意思

- 吟风感月是什么意思