五铢钱

【释义】 汉武帝在位时铸五铢钱,王莽篡汉后,废止使用。后世以恢复五铢钱喻指恢复汉业。

【例句】 势分三足鼎,业复五铢钱。(刘禹锡《蜀先主庙》4016)这里用以称颂刘备有恢复汉业之功。

五铢钱

五铢钱

汉武帝元狩五年始铸钱币,重五铢,故名。历汉魏、晋、六朝,隋至唐武德四年废。名虽同,但大小轻重并不一律。《全唐诗》五○五梁铉《天门街西观荣王聘妃》:“灯攒九华扇,帐撒五铢钱。”也作“五铢”。《后汉书·公孙述传》:“蜀中童谣言曰:‘黄牛白腹,五铢当复。’”

五铢钱

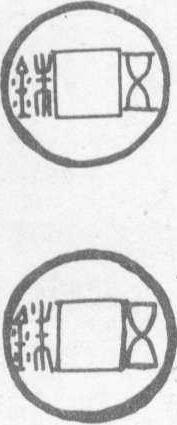

它自汉武帝元狩五年(公元118年)起至隋末止,七百多年间是中国主要的货币。本五铢钱为西汉五铢。重2.7克,肉径2.55,好径0.13厘米,厚0.97厘米,下有二星,篆书,对读。由于五铢钱轻重适中,合乎古代的社会经济发展状况与价格水平对货币单位的要求,因而,它的流通范围也最广,是我国历史上行用最久、最成功的货币。现藏辽宁省博物馆。

五铢钱

一种铜币。始铸于汉武帝时,质量为五铢,合今3.33克。公元前119年,汉武帝进行币制改革,造三铢钱。前118年改行五铢钱,但私人铸钱太多造成混乱。前113年铸币权收归国有。从此时到平帝年间约120年中,铸钱280亿枚。东汉时沿用五铢钱。但东汉末年的铸钱质量差,以至谷一斛价至数十万。东汉以后,各朝沿用五铢钱。到621年唐高祖废止,共流行了700多年。

068 五铢钱

中国古代铜质铸币。体圆孔方、周围有郭,钱重五铢,上有“五铢”二篆字。属以重量为名的量名钱体系。汉初曾允许私铸,币制混乱。汉武帝于公元前118一前113年间,废止以前各钱,将铸币权收归中央,统一铸造五铢钱。新钱由上林苑的钟官、辨铜令、技巧令三官督造,故又称上林钱、三官钱。五铢钱轻重适中,分量足,质地好,交易称便。钱的正面和背面都有外郭,外郭同文字一样高,可以保护钱文,不易磨损。五铢钱是历史上成功的一种铸币,它的流行,起到了稳定币值,打击豪强割据势力,从经济上巩固中央集权国家的作用。其后,它的流通一直延续到隋末,长达700余年。

五铢钱wuzhuqian

始铸于西汉武帝元狩五年(前118),钱重五铢,上有“五铢”二篆字,故名。钱文“五铢”二字,分列方孔左右,通常是右“五”左“铢”。它的标准重量为4克,钱径2.5厘米,厚0.12厘米。它继承了秦半两钱的形制,确立了圆形方孔,内外有郭,并发展成为轻重大小适度的铜质钱币。自汉武帝元狩五年至西汉末年,币制不复改变。

五铢钱

东汉光武帝建武十六年(40)铸行东汉五铢钱。此钱径2.5厘米,重3.4~3.5克,外郭较窄。灵帝时铸“四出五铢”,即钱背有四道斜纹,由穿孔四角至外郭,其形制、质量与东汉五铢钱同。三国两晋南北朝时期,蜀汉铸直百五铢;魏孝文帝太和十九年(495)始铸“太和五铢”,宣武帝永平三年(510)铸“永平五铢”,孝庄帝永安二年(529)铸“永安五铢”;西魏文帝大统六年(540)铸“大统五铢”,形制似“永安五铢”。萧梁初期,曾铸“大样五铢”;北齐文宣帝天保四年(553)铸“常平五铢”。581年,隋统一后,另铸“开皇五铢”,结束了长达一百余年币制混乱的局面。唐武德四年(621)铸“开元通宝钱”,废止五铢钱。五铢钱流通七百余年,是中国历史上铸造数量最多,流通时间最久的钱币。

五铢钱wuzhuqian

汉武帝时铸行的一种体圆孔方、周围有郭、钱文“五铢”的铜币。五铢钱轻重适宜,份量足,质地也好,交易称便。这种钱工本较高,私铸无利可图,加以盗铸刑法很严,故得刹住私铸之风,流行全国。它的流行,起了稳定币值、打击豪强割据势力、从经济上巩固中央集权国家的作用;对安定人民生产和生活,促进封建经济的发展,也有积极作用。东汉、蜀汉、魏、晋、南齐、梁、陈、北魏和隋都有铸造,重量形制大小不一。唐武德四年(公元621年)废止。五铢钱是中国历史上数量最多、流通最久的钱币。

五铢钱

钱币名。汉代铸发行。《资治通鉴·汉记·武帝元狩五年 (公元前118年)》: “罢三铢钱,更铸五铢钱。于是民多盗铸钱。”

五铢钱

汉武帝时铸行的一种体圆孔方、周围有郭、钱文“五铢”的铜币。是继秦始皇十二铢钱以后在全国范围内货币制度的第二次统一。轻重适宜,分量足,质地好,交易称便。其流通起了稳定币值,打击豪强割据势力,从经济上巩固中央集权国家的作用。对安定人民生产和生活,促进封建经济的发展,也起了积极作用。

五铢钱

中国古代铜币。钱重五铢,上有“五铢”二篆字,故名。最初铸于汉武帝元狩五年(公元前118年)。据日本学者加藤繁分析考证, 这种钱的成分是:铜含量为83.62%,锡3.48%,铅11.56%,铁0.20%,镍0.04%。后来,东汉、蜀汉、魏、晋、南齐、梁、陈、北魏和隋都有铸造,重量形制大小不一。这是我国历史上数量最多、流通最久的钱币。

五铢钱

又称“汉五铢”。汉武帝(刘彻,前156—前87)时铸造、发行的一种内有方孔、外有边廓的圆形铸币。中国的金属铸币出现的时间较早,商代晚期就已经出现了人类最早使用的金属货币——铜贝。春秋战国时期铸币比较流行,但由于政权林立,各地自行铸币,所以铸币种类繁杂,主要形制有铲形、刀形、方形、椭圆形、圆形等五种。圆形铸币便于携带和清点,逐渐成为金属铸币中最流行的样式。秦始皇(嬴政,前259—前210)统一中国后,统一了全国的币制。当时规定黄金为上币,单位是镒(重20两);铜钱是下币,单位为半两(12铢重)。“秦半两”是一种方孔圆钱,正面铸有“半两”二字,重量与钱文相一致。西汉初年沿用秦制,黄金和铜钱是法定的货币。黄金铸成“金饼”,金饼有大小之分。大金饼重1斤,折合铜钱1万枚;小金饼重1两,折合铜钱625枚。铜钱仍然用半两,但因其笨重不便,改铸轻钱。如公元前186年,吕后(前241—前180)铸“八铢半两”;公元前175年,汉文帝(刘恒,前202—前157)铸“四铢半两”。当时民间私铸之风非常盛行,而且较官铸小,有的半两铜钱不足1铢重。汉武帝时实行币制改革,其主要内容是严禁民间私铸货币,铸币权归中央政府。为了统一全国的铸币,公元前118年“罢半两钱,行五铢钱”。其后的数百年间,全国基本上流行的是五铢钱,但不同时期的重量和大小有所不同。公元621年,唐高祖(李渊,566—635)废除五铢钱,改铸开元通宝。“通宝”取通行宝货之意。从此以后,“通宝”被历代所沿用,只是在“通宝”前面加上年号、朝代或国名等。开元通宝及其以后的铸币不再标明铢等重量单位,而改用两、钱、分、厘的十进位法,其中一钱只是指一枚钱的重量,也就是说,从此“钱”成为“两”以下的一级重量单位。开元通宝的轻重、大小比较适中,便于流通。此后,五铢钱退出了流通领域,但方孔圆钱的形制成为中国铜钱的固定形制,直到近代机器铸币的出现为止,沿用了2000余年。

五铢钱

汉武帝时铸行的一种体圆孔方,周围有郭、钱文“五铢”的铜币。

汉初准许私人自由铸钱,诸侯王、宠臣、富商各以铸钱套取物资、兼并土地、放高利贷。钱愈铸愈轻,物价上涨,币制混乱。汉武帝采用桑弘羊的建议,于元狩五年,令郡国销毁旧币,罢半两钱,由中央统一铸五铢钱,通行全国。五铢钱,轻重适宜、分量足、质量好、交易方便,是一种较健全的货币制度。它的通行是继秦始皇十二铢钱以后在全国范围内货币制度的第二次统一,对稳定币值、打击豪强割据势力、从经济上巩固中央集权国家,安定社会生产和人民生活,促进封建经济的发展,都起了积极作用。后来,魏晋六朝,都曾铸五铢。唐高祖时,改铸开元通宝,放弃了铸币以重量命名的传统,开创了以年号命名的端倪。

五铢钱

中国古代铜铸币。俗称“五铢”。 钱重五铢,钱文上有“五铢”二字,故名。始铸于汉武帝元狩五年(公元前118年)。汉武帝在元鼎四年(公元前113年)进行币制改革,将铸币权集中到中央,由“上林三官”统一铸造五铢钱,坚持质量标准,稳定了币值。 由于五铢钱制造精整,所以在汉代疆域内广泛流行,成为当时统一的货币。 从汉武帝到汉平帝元始三年(公元3年)的120年内,共铸造2 800亿枚。 此后,从东汉、蜀汉、魏、晋、南北朝、隋,直到唐初武德四年(公元621年)唐高祖废五铢钱改铸“开元通宝”止,各朝均有铸造,其间经历739年。 五铢钱是中国历史上流通最久最成功的钱币。 因为它轻重适宜,古希腊、古罗马流通较久的铸币也大约是这个重量(4克左右),以后各朝代铸钱无不以五铢钱重为标准,离开这个标准就会失败。 它还具有一种先进的形制,特别是钱的正面和背面都有外郭,外郭同文字一样高低,可以保护钱文,不易磨损。 这是和以前的钱币不同之处。

五铢钱

中国古代铜币名。因五铢铜币上均有“五铢”二篆字,故名。最初铸于汉武帝元狩五年(公元前118年)。钱体肉好皆有周郭,是为防止磨取铜屑用于私铸而设计。自汉武帝元狩五年起,东汉、蜀汉、魏、晋、南齐、梁、陈、北魏、隋都曾铸行,但其重量,形制等则大小不一。唐武德四年(公元621年)铸行“通宝钱”,废止“五铢钱”,但五铢钱继续在民间流通行使。自汉武帝元狩五年至唐武德四年,前后七百年间,历朝历代均行用五铢钱。五铢钱是中国历史上铸造数量最多、流通时间最久的钱币之一。

五铢钱

中国古铜币名。钱上有“五铢”二篆字,故名。汉武帝于元鼎四年 (前113年) 下令禁止郡国铸钱,把各地私铸的钱币运到京师销毁,将铸币大权收归中央。中央政府成立专门的铸币机构,即由水衡都尉的属官 (钟官、辨铜、技巧三官) 负责铸钱。钟官负责铸造,辨铜负责审查铜的质量成色,技巧负责刻范。面文“五铢”二字的钱最初铸于汉武帝元狩五年 (公元前118年),重如其文,被称为五铢钱。也称上林钱或三官钱。钱的质量高,便于流通,成为当时唯一合法的货币。后东汉、蜀汉、魏、晋、南齐、梁、陈、北魏和隋都有铸造,重量形制大小不一。唐武德四年 (621年) 废止。但旧五铢继续在民间流通。五铢钱是中国历史上数量最多,流通最久的钱币。

五铢钱

wu zhu coin

五铢钱

古代的一种钱币,自汉武帝元狩五年首先铸造,重五侏,后魏、晋至隋历代皆有铸造。

五铢钱

西汉至隋的标准铜币名称。钱文“五铢”,重如其文,有周郭,始铸于汉武帝元狩五年(前118)。最初中央和郡国均可铸造。元鼎四年(前113)专由中央政府的钟官、技巧(或曰均输)、辨铜三个官署铸造,称“三官钱”。王莽时曾禁用。东汉光武帝建武十六年(40)复铸。此后历蜀汉、曹魏、两晋、南齐、梁、陈、北魏、西魏和隋朝皆铸,但重量形制大小不一。唐高祖武德四年(621)废止,为开元通宝钱所代替。五铢钱是中国历史上流通最久的钱币。(参考图202)

- 人无贤愚,见善则誉之,见恶则谤之,此人情也,未必有私爱也,未必有私憎也。是什么意思

- 人无贤愚,非学曷成;理无精粗,惟学乃明是什么意思

- 人无贤愚,非学曷成;理无精粗,惟学乃明。是什么意思

- 人无贵贱长少,悉尊师之。是什么意思

- 人无足要瘫,房无基要倒,船无底要沉,军无主要溃是什么意思

- 人无远虑,必有近忧是什么意思

- 人无远虑,必有近忧。是什么意思

- 人无远虑,必有近忧(《论语·卫灵公》)是什么意思

- 人无远见,安身不牢是什么意思

- 人无酬天之力,天有养人之功。是什么意思

- 人无间言是什么意思

- 人无饮食,精力难足;马无草料,寸步难移是什么意思

- 人日是什么意思

- 人日侍宴大明宫应制是什么意思

- 人日兼春日,长怀复短怀。是什么意思

- 人日冕病毒感染是什么意思

- 人日子是什么意思

- 人日寄杜二拾遗是什么意思

- 人日寄杜二拾遗 - 唐·高适是什么意思

- 人日寄杜二拾遗 - 高适 - 人日题诗寄草堂,遥怜故人思故乡。柳条弄色不忍见,梅花满枝空断肠。身在远蕃无所预,心怀百忧复千虑。今年人日空相忆,明年人日知是什么意思

- 人日寄杜二拾遗(高适)是什么意思

- 人日平头过,元宵转眼中。是什么意思

- 人日思归是什么意思

- 人日思归 - 隋·薛道衡是什么意思

- 人日思归(薛道衡)是什么意思

- 人日有怀愚斋张兄纬文是什么意思

- 人日梅花病中作是什么意思

- 人日直连元日雨,梅花合让杏花春。是什么意思

- 人日立春(打字一)三是什么意思

- 人日饮昭觉寺是什么意思

- 人日鸟是什么意思

- 人旭没[mu]好事是什么意思

- 人时是什么意思

- 人旺树不旺,树旺人不旺是什么意思

- 人旺财不旺是什么意思

- 人易是什么意思

- 人星是什么意思

- 人昭咧是什么意思

- 人是一个,命是一条是什么意思

- 人是一具磨,睡着了就不饿是什么意思

- 人是一句话,神是一炷香是什么意思

- 人是一盘磨,睡倒就不饿是什么意思

- 人是万物的尺度是什么意思

- 人是三截草,不知哪截好是什么意思

- 人是三截草,还有一截好是什么意思

- 人是三节草,不知哪节好是什么意思

- 人是半神仙,十天不见走一千是什么意思

- 人是善与恶、快乐与痛苦的混合物是什么意思

- 人是地行仙是什么意思

- 人是地行仙。是什么意思

- 人是地行仙,一天不见走一千是什么意思

- 人是地行仙,一日不见走一千是什么意思

- 人是地里仙,一日不见走一千是什么意思

- 人是富贵眼是什么意思

- 人是教育的对象是什么意思

- 人是无价宝是什么意思

- 人是旧的好是什么意思

- 人是有感情的是什么意思

- 人是有知觉思想和感情的,容易为外界事物所打动是什么意思

- 人是机器是什么意思