二化螟Asiatic rice striped borer

水稻等禾本科作物钻蛀性害虫。学名Chilo suppress-alis (Walker)。鳞翅目,螟蛾科。分布于东亚、东南亚、南亚各稻区,伊拉克、西班牙、葡萄牙、埃及、毛里求斯以及苏联的阿塞拜疆、格鲁吉亚等地也有发生。中国南北各稻区,都有分布,20世纪70年代在新疆维吾尔自治区的昌吉、米泉等地亦有发现。以幼虫为害水稻、茭白、玉米、高粱、甘蔗和大麦、小麦、油菜、蚕豆、紫云英以及芦苇等。在水稻分蘖期造成枯鞘和枯心苗,孕穗、抽穗期造成枯孕穗和白穗,灌浆、乳熟期造成虫伤株,使秕粒增多,遇风吹易折茎倒伏。

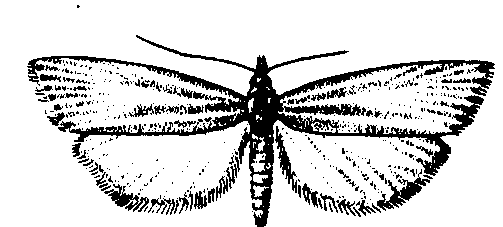

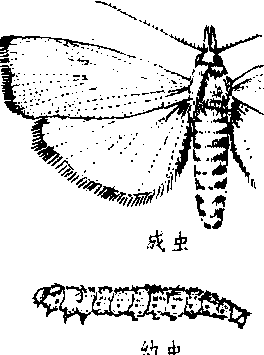

形态特征 雌蛾体长14.8~16.5毫米,翅展23~26毫米,前翅灰黄,略呈长方形,沿外缘有7个小黑点; 后翅白色,腹部纺锤形,灰白色。雄蛾体长13~15毫米,翅展21~23毫米,前翅中央有一黑斑,下面有3个小黑点,腹部瘦圆筒形。卵扁椭圆形,长1.2毫米,宽0.7毫米,数十至二百粒,排列成鱼鳞状卵块。卵块长约13~16毫米,宽约3毫米,长圆形,初产时乳白色,以后逐渐变为黄白至灰黄褐色。幼虫多数有6龄,末龄幼虫体长20~30毫米。初孵幼虫淡褐色,2龄背部有5条棕色条纹,末龄幼虫头部除上颚棕色外,余红棕色,体色淡褐,条纹红棕色。蛹长10~13毫米,初蛹米黄色,腹部背面有5条纵纹,不久,变淡黄褐色、褐色,纵纹隐没,将羽化时金黄褐色。(见图)

(a)

(b)

二化螟

(a)成虫; (b)幼虫

生物学特性 南亚热带稻区,年生9~11代。中国1~6代。年均温8℃以下地区,年生1代,或有不完全2代;8~16℃地区,年生2代; 16~20℃地区,年生3代,其中芦荡周围,野茭白较多地区,营养较好,发生较早,每年能发生4代;在20~24℃地区,年生4~5代; 24℃以上的地区,年生5~6代。

以幼虫在稻桩、稻草中越冬,也有部分在其他寄主茎秆内或杂草丛、树皮裂缝和土中越冬。抗逆性强,4龄幼虫即可安全越冬。越冬末龄幼虫在气温上升到11℃时,开始化蛹;15~16℃时,羽化为成虫。未老熟幼虫,则在翌年春土温上升到7℃时,钻进土面稻桩和大麦、小麦、蚕豆、油菜等冬季作物茎秆中;10~15℃时,为转移盛期。转移到冬季作物茎秆中的幼虫,多数取食茎秆内壁,继续发育,直至老熟。化蛹前在寄主组织内壁咬羽化孔,仅留表皮薄膜,羽化时破膜而出。热带地区可终年繁殖,旱季湿度不足时,幼虫历期延长。

成虫昼伏夜出,前半夜活动多,趋光,交配后一二日产卵,晚上产卵最多。卵多产于叶鞘和叶片近叶基背面,产卵位置随稻苗的生长发育而逐渐下降,分蘖盛期,上下部着卵量各约一半,少数产于叶鞘上;分蘖末期,多数产于植株下部,少数产于中上部。近虫源的稻田,蛾、卵较多。卵多于上午孵化。初孵幼虫从叶片爬到茎秆,或吐丝下垂至茎秆,咬孔侵入。稻苗瘦小的则分散为害;稻苗较粗的,先集中于叶鞘内侧为害,造成枯鞘,2龄开始分散转移。如水稻正在分蘖,则造成枯心苗;正在孕穗、抽穗,造成枯孕穗、白穗和虫伤株。能转株为害,一头幼虫可造成数株枯心苗。老熟后,转移到健株茎内或叶鞘内侧化蛹。分蘖期大部在叶鞘内侧化蛹,已经圆秆拔节期大部在茎内化蛹。化蛹部位多在距水面或距土面3厘米左右的地方。在一般稻田中,成虫多于路边树荫下,阳光不足,生长嫩绿的稻苗上产卵,因为这类稻株含可引诱螟蛾产卵的稻酮较多。卵的历期,在平均温度18℃时为15天,22.5℃时为8.8天,28℃时为5天; 在平均温度25℃时幼虫历期为44天,30℃时为31天,33℃时为25天。蛹的历期,平均温度20℃时,为13.8天,在26.8℃时,为6.5天,28.5℃时,为5.9天。(见有效积温法则)

发生规律 二化螟不耐高温,适温范围在16~30℃之间,幼虫在22~25℃下发育最适宜。35℃以上易死亡,在单季稻区,低温多湿年份发生量大,稻田水温高至43℃时,可使枯鞘和枯心苗中幼虫大量死亡。稻田积水淹没叶鞘2天以上,能使鞘内初孵幼虫死亡90%以上,低龄和高龄幼虫死亡30~80%,蛹死亡60%左右。二化螟常集中为害,一茎常有数孔,甚至茎壁破烂,暴雨时,水能经孔入茎,低龄幼虫常爬向稻茎上部,逃避水淹;末龄幼虫体径粗,稻茎上部茎腔狭窄,容纳不下虫体,多在茎内淹死,或逃出茎外,被天敌捕食,或被雨水冲走而死。在叶鞘内侧化的蛹,位置低,死亡率偏高;在茎内化的蛹,死亡率偏低。暴雨对存活率影响极大,大发生时,往往一二次暴雨,为害减轻,无须防治。越冬死亡主要原因,不是冬季低温,而是早春回暖后,幼虫在转移活动过程中,遭天敌捕食和寄生。土壤缺硅的稻田,稻茎柔软,二化螟侵入率高。在酸性土壤稻田中为害重于中性和碱性土壤稻田。

越冬代蛾盛发期经常与当地栽稻盛期相一致。在栽稻盛期,尚未羽化的幼虫和蛹,大部分都耕翻入土,浸水死亡,螟蛾的盛发期即中断。其他虫源田中的幼虫羽化后,就成为末期的螟蛾,因而早插地区,盛蛾期也早,晚插地区,盛蛾期也迟。单季稻区改种双季稻后,为二化螟提供食料的时间延长,常多发生一个不完整的世代。各地水稻栽培制度不同,二化螟蛾有越冬代多发型、1代多发型和2代多发型之别。如50年代江苏苏州、无锡一带,中晚粳稻地区,5月中旬播种,6月中下旬栽秧,越冬后的活幼虫可以全部羽化。但7月中下旬幼虫生活于小苗和田水高温的环境中,死亡率很高,1代发蛾量就少,成为越冬代多发型;在苏北里下河早、中籼稻地区,4月中旬播种,5月中下旬栽秧,尚未大量羽化时,已耕翻灌水,大量死亡,越冬代蛾发生较少,但幼虫生活于早栽的大苗内,7月份田水高温时,早、中籼稻已圆秆拔节,幼虫可向植株上部移动,远离田水,成活率高,所以第一代发蛾量多,成为1代多发型;湖南邵阳地区单季中、晚稻和双季稻混栽,插秧期长,从4月插到6月,越冬代蛾产卵场所多,有利于繁殖,到第一代,又可在单季中、晚稻上繁殖,所以第二代蛾量激增,形成2代多发型。双季早稻生长期长的,收获迟,茎秆中的幼虫可在收获前全部化蛹、羽化,发生量就多。生长期短的,收获早,大部分尚未羽化,遗留在稻根中的,因耕翻灌水而死;被割入茎秆中的,一部分在转移活动过程中,被天敌捕食、寄生而死,一部分作燃料烧死,也有一部分勉强羽化,但活力很差,繁殖力小,所以发生量少。雌蛾常选择生长茂盛,植株高大,茎秆粗壮的稻株产卵,故杂交稻比一般水稻上的卵块多,且因茎秆粗壮,组织疏松,叶鞘肥厚,营养条件好,幼虫侵入率高,群集为害,转株为害次数减少,受天敌袭击机会随之减少,存活率较在常规中籼稻田中高1倍左右,每株幼虫多达数十头,一株稻茎中常有蛹数头,甚至更多。取食杂交稻成长的幼虫和蛹,比食中籼稻的体重增加约20%,成虫产卵量亦增20%左右。水稻生育期与蚁螟侵入成活率有一定关系,分蘖期和孕穗期可达60%左右,圆秆拔节期约20~40%,抽穗期、灌浆乳熟期,约5%左右。幼虫转株为害习性很强,2龄以上幼虫,在水稻各个生育期都能钻蛀为害。在水稻各个生育期中,孕穗期承受的卵量最多,分蘖期次之,圆秆拔节和抽穗期又次之,齐穗期很少。施肥合理,稻苗生长正常,产卵较少,为害轻; 施肥不合理,追肥过量,稻苗生长过旺,叶色浓绿,会诱集产卵,为害常重。浅水勤灌,稻苗生长健壮,转株为害的现象较少,枯心率偏低。干旱脱水,田土开裂,稻苗卷缩,转株频繁,枯心率成倍增长。

幼虫在分蘖盛期以前为害,再分蘖能补偿部分损失,特别是杂交稻,分蘖性强,补偿能力较大。但在分蘖后期造成枯心、枯孕穗和白穗,可致完全无收。杂交稻自然不实粒较多,造成枯孕穗和白穗后,同株健穗不实粒减少,有一定补偿作用。

天敌 寄生二化螟卵的赤眼蜂,在中国、日本、夏威夷以稻螟赤眼蜂为主,印度尼西亚、毛里求斯以澳洲赤眼蜂为主,螟黄赤眼蜂也寄生二化螟卵。寄生幼虫和蛹的天敌有: 二化螟绒茧蜂、稻螟小腹茧蜂、螟黑瘦姬蜂、螟黄瘦姬蜂等,以及白僵菌、黄僵菌。蜻蜓、蜘蛛、青蛙、田鼠等能捕食二化螟的成虫和幼虫。

防治方法 做好预测、预报,包括发生期、发生量和为害程度预测。发生期预测,可采用历期法。及早处理稻根、稻草以及茭白遗株,减少虫源。有条件地区,在各种类型稻田孵化高峰后1~2天,分别灌水淹没叶鞘。水稻苗期在孵化高峰期,穗期在孵化始盛期施药,常用农药有杀虫脒、杀虫双、敌百虫等。

二化螟Asiatic rice striped borer

Chilo suppressalis Walker,昆虫纲,鳞翅目,螟蛾科。中国分布遍及全国稻区;朝鲜、韩国、日本、印度、菲律宾,印度尼西亚、埃及也有分布。寄主有水稻、茭白、甘蔗、小麦、蚕豆、油菜。成虫翅展20~30 mm,体淡灰褐色,前翅近长方形,黄褐或灰褐色,中央有一紫黑色斑点,下方有3个呈斜线排列的同色小斑(雌蛾无紫色斑),外缘有7个小黑点,后翅白色。末龄幼虫体长24~27 mm,腹背具暗褐纵线5条。中国一年发生1~5代,以幼虫在寄主茎秆内越冬。成虫具趋光性,卵产于叶鞘及叶片正面近叶尖处。蚁螟孵化后,先群集于叶鞘内取食,2龄后开始蛀食稻茎,造成枯鞘、枯心、虫伤株和白穗。幼虫老熟后,在茎秆内或叶鞘与茎秆间化蛹。宜在低龄幼虫期或化蛹期灌水灭虫,其他防治措施见“三化螟”。

二化螟

二化螟erhuamingChilo suppressalis

无脊椎动物,昆虫纲,鳞翅目,螟蛾科。雌蛾较大,长约 1.3厘米,灰黄色,前翅黄褐色,近长方形,外缘有6~7个小黑点,后翅灰白色;雄蛾较小,长约1.1厘米,体色较深,呈淡褐色。翅面上有分散的紫黑色斑点。全年一般可发生2~4代。完全变态。雌虫常将卵产在稻苗叶片上部的正面,或拔节后的叶鞘上。幼虫体长圆筒形,淡褐色,背面有5条紫褐色纵线,蛀食叶鞘后即钻蛀入茎秆食害,造成枯心苗、枯孕穗或白穗等症。幼虫老熟后,多在茎秆内化蛹。蛹呈圆筒形,淡棕色。幼虫食性较杂,除为害水稻外,也为害玉米、小麦、茭白、油菜、甘蔗等作物。以幼虫在稻草和多种杂草根处越冬。我国南方二化螟为各省水稻区的主要害虫之一,由于在江南一带水稻区,1年多发生2代,故称二化螟。往南各省有3代和4代(如福建水稻区)的。成虫喜于夜间活动、交配、产卵。有趋光性。

- 𪉱是什么意思

- 𪉿是什么意思

- 𪊄是什么意思

- 𪊍是什么意思

- 𪊐是什么意思

- 𪊕是什么意思

- 𪊗是什么意思

- 𪊜是什么意思

- 𪊞是什么意思

- 𪊧是什么意思

- 𪊧柄是什么意思

- 𪊧谈清是什么意思

- 𪊨是什么意思

- 𪊪是什么意思

- 𪊭是什么意思

- 𪊶是什么意思

- 𪊷是什么意思

- 𪊹是什么意思

- 𪋄是什么意思

- 𪋅是什么意思

- 𪋆是什么意思

- 𪋇是什么意思

- 𪋉是什么意思

- 𪋍是什么意思

- 𪋏是什么意思

- 𪋐是什么意思

- 𪋐态是什么意思

- 𪋑是什么意思

- 𪋚是什么意思

- 𪋜是什么意思

- 𪋝是什么意思

- 𪋡是什么意思

- 𪋢是什么意思

- 𪋮是什么意思

- 𪌆是什么意思

- 𪌈是什么意思

- 𪌉是什么意思

- 𪌊是什么意思

- 𪌍是什么意思

- 𪌘是什么意思

- 𪌙是什么意思

- 𪌢是什么意思

- 𪌣是什么意思

- 𪌭是什么意思

- 𪌮是什么意思

- 𪌯是什么意思

- 𪌰是什么意思

- 𪌰;𥹸;勃是什么意思

- 𪌱是什么意思

- 𪌳是什么意思

- 𪌳面是什么意思

- 𪌳麵是什么意思

- 𪌼是什么意思

- 𪌽是什么意思

- 𪌿是什么意思

- 𪍀是什么意思

- 𪍁是什么意思

- 𪍂是什么意思

- 𪍄是什么意思

- 𪍎是什么意思