也Yě

现行较罕见姓氏。今北京、山西之阳泉、湖北之武汉、四川之成都等地均有分布。汉、蒙、回、土等多个民族有此姓。《续通志·氏族略》亦收载。其源不一:

❶《姓氏考略》据《奇姓通》注云: “蒙古姓。明洪武初有训导也伯先。”

❷土族也有也姓。元甘肃行省佥事薛都尔丁,于明洪武四年 (1371年)率部归明,授指挥佥事,其子也里只斤,其后依汉习取名之首音谐以汉字“也”、“冶”而为单姓。见《中国人的姓名·土族》。

元代有也识哥。

也yě

語氣詞。❶用于判斷句尾,表示判斷語氣。揚雄《長楊賦》:“大哉體乎!允非小子之所能及也。”

❷用于疑問句尾,常與疑問代詞或疑問副詞配合,表示疑問或反問。東方朔《答客難》:“同胞之徒無所容居,其故何也?”

❸用于假設句中,表示因果關係中之必然性。蔡邕《釋誨》:“夫如是,則圣哲之通趣,古人之明志也。”

❹用于句中,表示停頓,以引起下文。張衡《應間》:“今也,皇澤宣洽,海外混同。”

也yě

语句中间之衬字,与作语助辞用者异。《昊天塔》剧三:“兀的不屈沉杀俺宣花~这柄蘸金斧。”意言宣花之蘸金斧,也字乃衬字,不为义。宣即五色相宣之宣,今云闪色,宣花意言花纹交错。宣花斧或蘸金斧,通以称军器用之斧。《昊天塔》系演孟良盗骨故事,此孟良语,孟良固用斧者也。《冯玉兰》剧一:“俺父亲呵!待明朝早晨便拜辞~禁门;待明朝早晨便来到~水滨;待明朝早晨便开船~动身。”此三也字亦均为衬字。《陈州粜米》剧一:“哎哟天那!兀的不送了我~这条老命。”《石榴园》戏三:“你准备着乱撺东西望风~儿走。”

也

语句间衬字,无义。《陈州粜米》:“兀的不送了我也这条老命。”又作也波,也那,也么,皆无义。

也

❶语助词,表示“完成”、“结束”的语气。张先《千秋岁》(数声鶗鴂):“夜过也,东窗未白凝残月。”

❷与“未”连用,表示疑问语气。王之道《南乡子》(春霁柳花垂):“试问荻芽生也未,偏宜。出网河豚美更肥。”

❸亦,表示一种停顿语气。欧阳修《怨春郎》(为伊家):“不知不觉上心头,悄一霎身心顿也没处顿。”

也

〔例〕 《韩非子·说疑》:“古之所谓圣君明王君者,非长幼弱也及以次序也。”也及,世及、世袭。也通“世”。

也,余母、歌部;世,书母、月部。余、书旁纽双声,歌、月阴入对转迭韵,属音近通假。

- 上一篇:九

- 下一篇:乳

也yě

(1)语助词。用于句 或语句中间,如云“啊、哪”。辛弃疾《清平乐·为儿铁柱作》:“灵皇醮罢,福禄都来也!试引鹓雏花树下,断了惊惊怕怕。” (3—1939)黄庭坚《喝火令》:“晓也月沉西,晓也星稀,晓也雁行低度,不会寄芳香。”(1-411) (2)语句中间的衬字。张孝祥《鹧鸪天》:“秋色净,晓妆匀,不知何事在风尘?主翁若也怜幽独,带取娇饶上玉宸。”(3—1696)辛弃疾《王孙信·调陈莘良》:“更也没书来,哪堪被雁儿调戏,道无书、却有书中意,排几个人人字。”(3—1907)

或语句中间,如云“啊、哪”。辛弃疾《清平乐·为儿铁柱作》:“灵皇醮罢,福禄都来也!试引鹓雏花树下,断了惊惊怕怕。” (3—1939)黄庭坚《喝火令》:“晓也月沉西,晓也星稀,晓也雁行低度,不会寄芳香。”(1-411) (2)语句中间的衬字。张孝祥《鹧鸪天》:“秋色净,晓妆匀,不知何事在风尘?主翁若也怜幽独,带取娇饶上玉宸。”(3—1696)辛弃疾《王孙信·调陈莘良》:“更也没书来,哪堪被雁儿调戏,道无书、却有书中意,排几个人人字。”(3—1907)

也yě

❶语气词,用于判断和感叹句尾,表示判断和肯定。《鄘风·墙有茨》一章: “墙有茨,不可埽也。”毛《传》:“墙所以防非常;茨,蒺藜也。欲埽去之,反伤墙也。”《小雅·大东》三章:“薪是获薪,尚可载也。”毛《传》:“载,载乎意也。”郑《笺》:“薪是获薪也;尚,庶几也。庶几析是获薪,可载而归蓄之,以为家用”。《大雅·抑》五章:“白圭之玷,尚可磨也。”毛《传》: “玷,缺也。”郑《笺》:“玉之缺尚可磨而平。”

❷语气词,用于疑问句以后,表示疑问和反诘。《邶风·旄丘》一章: “叔兮伯兮,何多日也?”孔《疏》:“言叔兮伯兮,我处卫邑已久,汝当早迎我而复之,何故多日而不忧我哉。”二章: “何其久也?必有以也。”毛《传》: “必以有功德。”郑《笺》:“我君何以久留于此乎? 必以卫有功德故也。”

❸语气词,表示感叹,犹“啊”。《鄘风·柏舟》一章:“母也天只,不谅人只。”毛《传》:“谅,信也。母也天也,尚不信我。天,谓父也。”《小雅·车攻》八章:“允矣君子,展也大成。”郑《笺》: “允,信;展,诚也。大成,谓致太平也。”孔《疏》:“信矣,君子宣王诚实也;其功大成言太平也。” 《商颂·长发》七章:“允也天子,降予卿士。”孔《疏》:“实也,上天子而爱之,下大贤之人,予之使为卿士。”

❹语助词,用于句中,表停顿。《召南·江有汜》一章:“不我以,其后也悔。”毛《传》: “以,犹 ‘与’ 也。”后,后来,今后。悔,后悔。《卫风·伯兮》一章:“伯也执殳,为王前驱。”毛 《传》: “殳,长丈二而无刃。”《说文》:“殳,以杸殊人也。礼,殳以积竹,八觚,长丈二尺,建于兵车,旅贲以先驱。”《小雅 ·常棣》三章: “每有良朋,况也永叹。”毛《传》: “况,兹; 永,长也。”孔《疏》:“于此急难之时,虽有善同门来兹对也,唯长叹而已,不能相救。”

也

读音·ie(ˇ),为ie韵目,属e—ie—üe韵部。羊者切,上,马韵。

❶副词,表示“同样”等意义。如:你做我也做。

❷表示语气,用在句末。

也yě

❶女性生殖器。今多指骂人。例:说你不对,你诐嘴还翻~了个欢!

❷斯(劈开;扯裂;分开)。例:用斧子劈~柴。

❍ 把个小事扯~了个大、捭~了个大!

❍ 弟兄们要分~开过日子,一块过不成了!

《说文》:“也,女阴也。”《玉篇》:“也,斯也。”《汉语大字典》:“斯,劈开;扯裂;分散,分开。”

也

〔ye〕 yeas: 他~来了。wud yeas lol jul.

也得〔ye·de〕 nax zhaos:你不愿去~去。moux jexyanb mongl nax zhaosmongl.

也还 〔ye hai〕jid gub: ~好。jid gub rut.

也许 〔ye xu〕nqeat: ~他也要去。nqeat wud yeaslies mongl.

〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。

也ye

❶语气词,表示肯定。《史记·廉颇蔺相如列传》:“和氏璧,天下所共传宝~。”《左传·宣公二年》:“董狐,古之良史也。”(良史,优秀的史官。)周敦颐《爱莲说》:“莲,花之君子~。”(君子:有道德的人。)

❷语气词,加强疑问语气。 韩愈《马说》:“其真无马邪,其真不知马~?”(其:语气词。)《孟子·梁惠王上》:“如之何其使斯民饥而死~?”(如之何:如何,为什么。斯:这些。)

❸句中语气词,表示停顿。王羲之《兰亭集序》:“是日~,天朗气清,惠风和畅。”(是日:这天。惠:柔和的。)《孟子·滕文公上》:“当是时~,禹八年于外,三过其门而不入。”(是:那。三过:多次经过。其:他的。)

也yě

❶表示两件事或多件事有相同之处

△ 来~可以,不来~可以。

❷暗含着跟另一件事相同

△ 明天我~去上海。

❸表示不管怎样,后果都相同

△ 你不说,我~知道。

❹表示强调

△ 树叶一动~不动。

❺〈文〉用于句末,表示判断、疑问、感叹、祈使等语气

△ 陈胜者,阳城人~∣此乃何许人~?∣不及黄泉,无相见~。

❻〈文〉用于句中,表示停顿

△ 大道之行~,天下为公。

❼姓。

也yě

也

❶副词。(一)表示同样:你去,我~去。(二)表示加强语气:我再~不干了︱一点儿错儿~没有。(三)表示转折或让步:即使他不去,我~要去。(四)表示委婉或无可奈何:倒~罢了︱~只好这样了。

❷文言助词。(一)表示判断或解释:空空如~︱荀况者,赵人~。(二)表示疑问:何~。(三)表示停顿:成~萧何,败~萧何。

○~许(或许;不很肯定)︱~罢((一)算了;只好如此。(二)前后连用,表示在不同情况下都一样)。

也yě

❶ 语气词,用于句尾,表示肯定的语气,也可用于加强疑问、感叹或祈使的语气:茅盾,浙江人也︱烦恼何其多也︱此乃何许人也?︱不及黄泉,无相见也。

❷ 用于句中,表示句中的停顿:君子之过也,如日月之食焉。

❸ 表示两件事或多件事有相同之处:我也是中国人︱将来我也要读书︱看电影也可以,看戏也可以。

❹ 叠用,表示不管前提或假设如何,后果都一样:哪怕全家反对,他也要走︱他回家也不是,不回家也不是︱怎么洗也洗不干净。

❺ 表示转折或让步:即使你不说,也有人知道︱我虽然没文化,也懂得这点道理。

❻ 表示强调:连走路也在想︱他一点儿也不高兴。

❼ 表示委婉:水平倒也还可以︱也太不够意思了︱也只好如此了。

也

(26次) 语气助词,犹啊。忍而不能舍~ 夫唯灵修之故~ 吾独穷困乎此时~ 余不忍为此态~ 今直为此萧艾~ 莫好修之害~《离》 羌众人之所仇~ 又众兆之所讎~ 羌不可保~ 有招祸之道~ 亦非余之所志~ 又众兆之所咍~ 謇不可释~ 又蔽而莫之白~何不变此志~ 犹有曩之态~ 又何以为此伴~ 又何以为此援~《章·诵》 吠所怪~ 固庸态~《章·怀》未改此度~ 愿及白日之未暮~ 思彭咸之故~《章·思》 秋之为气~《辩·一》 亦夫子之故~ 何必怀此都~《弔》

也yě

语气词。刘永济释词谓:“‘也’为语终表完结口气之词,但亦有分别,有表示肯定口气者,有表示疑问口气者,有表示感叹口气者,有表示停顿口气者。”今依刘说,并列刘氏诸证如下:

❶ 表示肯定口气者。《离骚》:“忍而不能舍也。”

❷表示疑问口气者。“也”同“邪”。《惜诵》:“又何以为此伴也?”

❸ 表示感叹口气者。《离骚》:“今直为此萧艾也!”

❹表示停顿口气者。《九辩》:“悲哉秋之为气也!”

也ye

也罢 也好 也许 之乎者也

也ye

〈副〉

❶表示同样,强调前后提到的事情或情况在性质上有类似之处:月亮走,我~走|今天参观博物馆他~去了|听说你是四川人?我~是四川人|我~种过地,~当过兵,~做过工|这个时候天~黑了;雨~停了。

❷表示无论情况怎样,后果都相同。1.常与前面的“虽然(尽管、即使、宁可)”等相呼应:你不高兴,我~要说|你好歹~是个长辈|明天即使下雨,我们~要去郊游|宁可站着死,~不跪着生。2.与前面表任指的疑问代词相呼应,有“无论…”的意思,“也”后面多用否定式;都:在法律面前谁~不能特殊|这几本书,哪本我~不满意|我怎么~想不通他为什么恨我|什么人间奇迹我们~能创造出来|这种东西哪里~能找到。3.用在两个相同的动词之间,有“纵然”或“无论怎么”的意思,后一动词带补语:我想劝~劝不住|走~没走出几步。4.与“再(最、顶、至等)”呼应:他本事再大~有限|他最大~就二十岁左右|他顶多~只考得到五百分|到会的至少~不下六十人。

❸甚至,表示强调语气,前面有或隐含“连”字,多用于否定句:这话连小孩子~不相信|他一年到头连半天假~没请过|他话~不说一句|他怎么一点儿~没喝?

❹表示委婉的语气:问题~就这么简单|你说的倒~有道理|情况~不至于那样坏,你~不必担心|他~算上了一回大学。[也罢]〈助〉1.用于句末,表示容忍或只得如此,有“算了”或“也就算了”的意思:这些话不说~,说了反而伤和气。2.单用,表示无可奈何:~,你既然坚决不答应,我也不勉强你了。3.连用两个或多个“也罢”,表示在任何情况下都如此。常与上文中的“不管、无论”等和下文中的“都、也”等呼应:他每天无论天晴~,下雨~,都要坚持跑步。

也yě

❶语气助词。用在句末或小句末。a)表示判断或肯定的语气:此开卷第一回~。(一·3)雨村罕然厉色忙止道,“非~。可惜你们不知道这人来历。”(二·38) b)表示疑问或反诘的语气:小王虽上叩天恩,虚邀郡袭,岂可越仙輀进~? (十五·305)c)表示感叹:雨村兄真抱负不浅~! (一·17)婶子好痴~!(十三·270)d)表停顿:从今分两地,各自保平安,奴去~,莫牵连。(五·116)又有一等半瓶醋的读书人,说是“丧礼与其奢~,莫若俭戚”的。(六四·1523)

❷连词。连接肯定与否定词语,表示选择关系:不然有那小丫头们拣着,出去说是园内拣着的,外人知道,这性命脸面要~不要?(七四·1802)黛玉便忖度着,因他有玉,故问我有~无。(三·69)

❸副词。a)表示同样:他既下世为人,我~去下世为人。(一·11)原来姐姐那项圈上~有八个字,我~赏鉴赏鉴。(八·180)b)叠用,强调两事并列: 上两次皆因造次了,颦儿~生气,宝儿~多心。(三十·698)凤姐~不接茶,~不抬头,只管拨手炉内的灰。(六·140)c)叠用,表示无论这样或那样都一样:你正紧下个气,陪个不是,大家还是照常一样,这么~好,那么~好。(二九·683)我想摆一日酒,请这个~不是,请那个~不是。(四五·1035)d)表示转折或让步:那封肃虽然日日抱怨,~无奈何了。(一·24)老太太什么没听过?便没听过,~猜着了。(五四·1266)e)表示强调(常跟上文的“连”字呼应):我说呢,既是一家子,我如何连影儿~不知道。(六·145)我待不说,又掌不住,你太~婆婆妈妈的了。(七七·1910)f)表示委婉:等奶奶下来,我细细回明,奶奶想~不责备我莽撞的。(六·138)正是我要告诉你媳妇,事情多~忘了。(四五·1037) g)表示事情到了某种状态:我~老了,有的是那两个儿子。(十六·329)你~好了,该放我回去瞧瞧我们那一个去了。(五七·1348)你~回家半个多月了,想货物也该发完了。(六七·1615)

也

语气词“也”主要有以下六种用法:

❶用在判断句尾,表示判断语气。有时和助词“者”呼应,构成古代汉语典型的判断句式“……者,……也”。如《左传·庄公十年》:“夫战,勇气也。”《史记·陈涉世家》:“陈胜者,阳城人也。”《史记·廉颇蔺相如列传》:“廉颇者,赵之良将也。”

❷用在陈述句尾,加强肯定与确认的语气,一般不能译出。如《史记·魏公子列传》:“侯生笑曰:‘臣固知公子之还也。’”《史记·廉颇蔺相如列传》:“鄙贱之人,不知将军宽之至此也。”

❸用在疑问句尾,与疑问代词相呼应,表示疑问语气,可译作“呢”“吗”。如《孟子·公孙丑下》:“周公何人也?”《战国策·齐策》:“责毕收乎?来何疾也?”《论衡·问孔》:“孔子自比匏瓜,孔子欲安食也?”

在选择疑问句中,“也”表示疑问语气。如《韩非子·难二》:“不识臣之力也?抑君之力也?”《史记·郦生陆贾列传》:“足下欲助秦攻诸侯乎?且欲率诸侯破秦也?”

❹用在主语和谓语之间,表示语气的舒缓或停顿,可译作“呀”“啊”或不译。如《左传· 襄公三年》:“晋侯曰:‘孰可以代之?’对曰:‘赤也可。’”《论语·先进》:“子贡问:‘师与商也孰贤’子曰:‘师也过,商也不及。’”《战国策·赵策》:“平原君曰:‘胜也何敢言事?’”

❺用在祈使句尾,表示请求、劝阻或禁止的语气,可译作“啊”“呀”。如《史记·项羽本纪》:“毋从俱死也。”《史记·蒙恬列传》:“愿陛下为万民思从道也。”陶渊明《桃花源记》:“此中人语云:‘不足为外人道也。’”

❻用在时间状语之后,表示停顿。如《战国策·赵策》:“媪之送燕后也,持其踵为之泣。”《左传·僖公三十年》:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”《礼记·檀弓》:“古也墓而不坟。”《论语·雍也》:“有颜回者好学,不迁怒,不贰过,不幸短命死矣。今也则亡。”

也yě

〖语气词〗

一、用在复句的前一分句末或并列的单句后,表示停顿。可不译出(388)。《季梁谏追楚师》:臣闻小之能敌大也,小道大淫。——下臣听说小国所以能够抵抗大国,是由于小国有道而大国淫虐。《宫之奇谏假道》:在此行也,晋不更举矣。——在这次行动之后,晋国不用再出兵了。《公子重耳对秦客》:丧亦不可久也,时亦不可失也,孺子其图之。——流亡在外的时间不能长,[得到君位的]时机也不可失,您应好好考虑一下。

二、用在主语或状语后,表示停顿,并兼有舒缓语气的作用。可不译出(90)。《郑庄公戒饬守臣》:吾将使获也佐吾子。——我将派公子获来帮助你。《李陵答苏武书》:陵也不才,希当大任。——我李陵没有才能,很少担当重大任务。《种树郭橐驼传》:其莳也若子,其置也若弃,则其天者全,而其性得矣。——树木栽种的时候应该像爱护子女一样,栽种下以后应该像丢弃一样,那么它的天性能够保持不变,本性也能够得到发展。

三、用在感叹句末。助赞叹、悲痛等语气。可译为“啊”(62)。《有子之言似夫子》:曾子以斯言告于子游。子游曰:“甚哉,有子之言似夫子也!”——曾子把这话告诉了子游。子游说:“很像呀,有子的话像夫子说的啊!”《捕蛇者说》:孔子曰:“苛政猛于虎也!”——孔子说:“苛刻的政令比老虎还凶猛啊!”

四、用在陈述句末

1、助判断语气。不能译出(416)。《曹刿论战》:夫战,勇气也。——打仗,依靠的是勇气。《虞师晋师灭夏阳》:此晋国之宝也。——这是晋国的宝贝。《管晏列传》:管仲夷吾者,颍上人也。——管仲夷吾,是颍上人。

2、助终结语气。可不译出(50)。《庄辛论幸臣》:自以为无患,与人无争也。——[蜻蛉]自以为没有祸患,同别人没有争端。《马援诫兄子严敦书》:吾欲汝曹闻人过失,如闻父母之名,耳可得闻,口不可得言也。——我希望你们听到别人的过失,如同听到父母的名字,耳朵可以听着,嘴里却不要说出来。《祭十二郎文》:汝去年书云:“比得软脚病,往往而剧。”吾曰:“是疾也,江南之人,常常有之。”未始以为忧也。——你去年来信说:“近来得了软脚病,常常发作,而且很厉害。”我说:“这种病,大凡江南的人,常常有的。”不曾把它当作可虑的事。

3、助肯定语气。可译为“了”,也可不译出(777)。《郑伯克段于鄢》:姜氏何厌之有! 不如早为之所,无使滋蔓。蔓难图也。——姜氏哪有满足的时候! 不如趁早给她安排个地方,不要使她的势力滋长蔓延。蔓延开去,就难对付了。《曹刿论战》:小惠未遍,民弗从也。——小恩小惠施行不够普遍,老百姓是不会跟从您的。《庄辛论幸臣》:亡羊而补牢,未为迟也。——亡羊补牢,还不算太迟。

4、助限止语气。可译为“罢了”(1)。《应科目时与人书》:如有力者,哀其穷而运转之,盖一举手一投足之劳也。——假如有一个有力量的人,怜惜它的困境,就把它运送转移到水里去,只要动一动手抬一抬脚罢了。

5、助揣测、估计语气。常同表示估量的副词“盖”呼应。可译为“吧”、“呀”(37)。《外戚世家序》:孔子罕称命,盖难言之也。——孔子很少讲命运,大概命运是很难说的吧。《与陈给事书》:属乎其言,若闵其穷也。——说话接连不断,好象怜悯我的困厄吧。《梅圣俞诗集序》:然则非诗之能穷人,殆穷者而后工也。——这样看来,那么并不是做诗能使人困厄,大概是困厄的人才能把诗做好吧。

五、用在祈使句末

1、助希望请求语气。可译为“吧”、“啊”(10)。《唐雎说信陵君》:今赵王自郊迎,卒然见赵王,愿君之忘之也! ——现在赵王亲自到郊外来迎接,很快就能见到赵王了,希望您忘了那件事情吧!《高帝求贤诏》:欲其长久,世世奉宗庙亡绝也。——希望长久地保持下去,世世代代奉祀宗庙无穷无尽啊。《报刘一丈书》:他日来,幸无阻我也。——以后再来,希望不要阻拦我啊。

2、助商量语气。可译为“吧”(3)。《烛之武退秦师》:吾其还也。——我们还是回去吧。《送董邵南序》:聊以吾子之行卜之也。——姑且拿您这次的出行来检验它吧。《送杨少尹序》:见今世无工画者,而画与不画固不论也。——现在世上没有工于绘画的人,就是画或者不画,先不去管它吧。

3、助劝阻、禁止、命令语气。常同表示否定的副词“无”、“不”等呼应。可译为“了”、“啊”(8)。《郑伯克段于鄢》:不及黄泉,无相见也! ——不到黄泉,不要相见了! 《展喜犒师》:成王劳之,而赐之盟,曰:“世世子孙,无相害也!”——成王慰劳他们,赐给他们盟约,说:“世世代代的子孙,不要相互侵犯伤害啊!”《桃花源记》:此中人语云:“不足为外人道也。”——这里面的人说:“不能向外面的人讲啊。”

六、用在疑问句末

1、助是非问语气。可译为“吗”(1)。《后赤壁赋》:畴昔之夜,飞鸣而过我者,非子也耶?——昨天晚上,边飞边叫从我船头上飞过的,不是你吗?

2、助选择问语气。可译为“呢”(5)。《杂说四》:呜呼! 其真无马邪?其真不知马也?——唉! 难道真的没有好马吗?还是实在不认识好马呢?《祭十二郎文》:汝其知也邪?其不知也邪?——您也许知道?还是不知道呢?《象祠记》:予曰:“毁之乎?其新之也?”——我问他:“是毁掉它呢?还是重修它呢?”

3、助特指问词气。常同表示疑问的代词“何”、“胡”、“曷”、“谁”等呼应。可译为“呢”(72)。《冯煖客孟尝君》:孟尝君怪之,曰:“此谁也?”——孟尝君奇怪这件事,说:“这人是谁呢?”《赵威后问齐使》:胡为至今不朝也? ——为什么到现在还不让她上朝呢? 《鲁仲连义不帝秦》:今吾视先生之玉貌,非有求于平原君者,曷为久居此围城之中而不去也? ——今天我看先生的容貌,并不是对平原君有所求,为什么长久住在这被围困的城里而不离去呢?《秋声赋》:此何声也? ——这是什么声音呢?

4、助反诘问语气。常同表示反诘的副词“岂”、“安”等呼应。可译为“吧”、“呢”(23)。《郑子家告赵宣子》:居大国之间,而从于强令,岂其罪也? ——处在晋、楚两个大国之间,听从强者的命令,难道这是我们的罪过吗? 《襄王不许请隧》:余一人岂敢有爱也? ——我个人怎么敢存有吝惜的心呢?《报任安书》:此人皆身至王侯将相,声闻邻国,及罪至罔加,不能引决自裁,在尘埃之中,古今一体,安在其不辱也? ——这些人都身为王侯将相,邻国闻名,等到犯罪落入法网,不能下决心自杀,处在囚禁之中,古今一样,怎么没有受到屈辱呢?

也yě

❶ 语气词。❶ 用在名词谓语句句末,表判断语气。《左传·宣公二年》:“董狐,古之良史~。”《陈涉世家》:“陈胜者,阳城人~。”

❷ 用在动词或形容词性谓语后,表确认语气。《公输》:“虽杀臣,不能绝~。”《礼记·檀弓下》:“夫子曰:‘小子识之,苛政猛于虎~。’”当句子成分间有因果、目的等关系时,“也”除表确认语气外,还有解释的语气。《庄子·养生主》:“良庖岁更刀,割~;族庖月更刀,折~。”《邹忌讽齐王纳谏》:“吾妻之美我者,私我~;妾之美我者,畏我~;客之美我者,欲有求于我~。”

❸ 用在祈使句句末,表命令、希望、劝告等语气。《左传·僖公三十三年》:“攻之不克,围之不继,吾其还~!”《鸿门宴》:“欲呼张良与俱去,曰:‘毋从俱死~!’”《赤壁之战》:“愿早定大计,莫用众人之议~。”

❹ 用在疑问句句末,主要与疑问代词或副词配合,表示疑问语气。《战国策·齐策四》:“孟尝君怪之,曰:‘此谁~?’”韩愈《马说》:“且欲与常马等不可得,安在其能千里~?”马中锡《中山狼传》:“岂天之未丧斯文~?”

❺ 用在感叹句末,表示感叹语气。丘迟《与陈伯之书》:“立功立事,开国称孤,朱轮华毂,拥旄万里,何其壮~!”《世说新语·言语》:“足下言何其谬~!”

❻ 用在句中,表示停顿、舒缓,有强调或提示的作用。a)用在主语后。《论语·泰伯》:“鸟之将死,其鸣~悲;人之将死,其言~善。”《庄子·逍遥游》:“且夫水之积~不厚,则其负大舟~无力。”b)用在状语后。《论语·公冶长》:“始吾于人~,听其言而信其行;今吾于人~,听其言而观其行。”《韩非子·五蠹》:“古者苍颉之作书~,自环者谓之私,背私谓之公。”c)用在分句或并列的成分后。《论语·微子》:“且而与其从辟人之世~,岂若从辟世之士哉?”(而:你。辟:避。)《庄子·逍遥游》:“野马~,尘埃~,生物之以息相吹也。”《屈原列传》:“屈平疾王听之不聪~,谗谄之害明~,邪曲之害公~,方正之不容~,故忧愁幽思而作《离骚》。”

❷ 副词。承接上文,表示类同或强调。杜甫《漫成二首》:“眼前无俗物,多病~身轻。”苏轼《水龙吟·次韵章质夫杨花词》:“似花还似非花,~无人惜从教坠。”

也*ye

D2B2

❶〈文〉表示判断或解释的语气:廉颇者,赵之良将~(《史记》)/非不能~,是不为~(《孟子》)。

❷〈文〉表示疑问或反诘的语气:我何欺~? /是可忍也,孰不可忍~(《论语》)。

❸〈文〉表示句中的停顿:大道之行~,天下为公(《礼记》)/地之相去~,不知其几千里。

❹副词。1.表示同样:你可以工作,~可以休息。2.叠用,强调两件事并列或对待:他~会唱歌,~会跳舞/大家~有站的,~有坐的。3.叠用,表示无论这样或那样;不以某种情形为条件:你同意我~这样做,你不同意我~这样做/他前进~不是,后退~不是。4.表示转折或让步:他虽然没亲身去过那儿,~从电影上看见过/即使大家都来了,人手~不够。5.表示委婉:倒~罢了/~只好这样了。6.表示强调(常跟上文的“连”呼应):连孩子们~哭了起来。

相同

同(同一;同样;同等;从同;符同) 一(一致;如一;划一;齐一;一般般) 齐(齐契;齐同;齐衡) 壹 通 均 合辙 侔拟 相侔 相若 无殊 相如 相伦 相兼 相犹 相等 等头 等类 等之 符合 符协 不二 靡贰

齐等,等同:比侔

表示同样:亦 也(~是)

表示两事物相同:划等号

不该相同而相同:雷同

基本相同:相差无几

没有什么区别:别无二致

彼此类似,基本相同:相类相从

大致相同:略同(所见~) 相仿

主要方面相同:大同

大部分相同,只有小部分不同:大同小异

完全相同,没有两样:一模一样 一式一样 一模二样

极为相当,毫无差异:针锋匹敌

没有差异,完全相同:同出一辙

趋向相同,考虑却各不相同:一致百虑 百虑一致

(彼此无差别:相同)

另见:相像 相当

他

他 彼 其(无出~右) 夫 渠 厥之

鄙称他人:犬(豚~) 小子 鼠辈

他的:其(~夫;~舰;~才) 乃 厥

他们:夫 渠辈

他人:人(人家;异人)

敬称他人:马前

他们的:其

女性的她:她 伊(~人)

他,她:渠侬

事物的它:它 佗 也 夫 之 渠

他,它:伊

反问

反诘

表示反问:哪(~里;~门子) 怎(~么;~不) 胡(~尝;云~) 奚(~必) 何(~必;~不;~止;~尝;~曾;~若乃尔) 岂(~其;~具;~渠;~非;~不;~止;~奈;~遽;~可;~不是;~有此理) 安(~能;~敢) 宁(~当;~渠) 盍(~不) 焉(~哉) 庸(~拒) 乌(~足道哉) 其(~奈我何) 乎(~哉;哉~)讵(~知) 敢(~是) 恶 莫(~非;敢~;将~;~不是) 得(~无;~毋) 吗 呢 也(~哉) 邪 欤 可 号 因 便 宁(~渠;~当) 曷 耶 抑(~岂) 怕(恐怕) 难道 不成 什么(为什么)

你没见过吗:君不见

凭什么不害怕:何恃不恐

怎么到了这种地步:何至于此

表示加强反问的语气:还(这~了得) 呢(你说~)

用反问的语气表示很乐意去做:何乐不为

表示正反两问:是否 果否 是不是

反问自己:自反 反躬自问 反身自问(反过来问提问的人:反问)

另见:提问 别人 解答

强调

着重(~说明) 高调

表示强调:荣幸之至 五十几了 不值一提 风可大了 时已春天 多着呢特别是 也 总 很 极 太 须尤其 千万 万万小心 如此 终究 终归 总归 就是 简直 抵死

表示加强语气:还是 到底 究竟 毕竟

强调条件:非他不可

强调程度:皆悉 齐铺铺 不单 不当 不独 甚至

强调某种要求、劝导或希望:可是

强调所说的事:才好呢

强调某种话题或列举的事物:呀(书~;报~)

强调其中最突出的:只

(特别强调或着重提出:强调)

另见:特别 重视 提出

陈述

陈(陈说;陈告;陈具;陈道;开陈;说陈;启陈;布陈) 开(开辞) 白(启白;谘白) 矢 胪 状 摆(摆列;~情况) 展(展布;展叙) 披(披述;披陈;披告;披露) 绎(铺绎) 具(条~时弊) 叙 启述 述奏 开说 敷说 称说 指申 敷述

表示陈述的语气:也(~好;~罢) 矣 焉 吧 哩 啦 嘛 的 呢 喽了(罢~) 么 哉 乎 邪

陈述大义:陈义

自己陈述:自陈 自白 自述 自列 自状

代人陈说:关说

沟通,关说:疏通

冒昧陈述:敢言

(陈说叙述:陈述)

另见:叙说 叙述 讲述 进言 上书

判断

断(断杀;断制) 折(~狱) 决定 谳决 剖判

表示判断的语气:也 矣 哉 焉 邪

判断事理:断理

有经验的人办事精明能干,观察和判断问题又快又准:老吏断狱 老吏断律

判断形势和估量自己的能力:揣时度力

判断敌情:料敌 断敌

区分判断:区判

分辨判断:辨断

推论判断:推断 论断

公平论断:平议

推究判断:推处

审察判断:察断 详断

查察判断:纠折

表示判断或推论的确凿或必然:必(必定;果必) 定(毕定;的定;一定) 准(准定;一准) 要须

另见:评定 判定 断定 肯定 否定

疑问

疑(疑义;疑端;谘~;质~;献~;答~;解~;释~) 问号

表示疑问:啥(忙~) 哦 嗯 哪(~个;~天) 恶(彼~知之) 怎(怎么;怎样;怎的;怎地;怎生;怎许) 焉 奚 盍 么(什么;甚么) 独 宁 安(~在;~知)底(~事;~处) 何(~若;~如;~等;~物;~以;~谓;如何;若何;奈~;谁~) 曷 欤恁 嘛(干~) 呣 谁(~人;~家;名~) 难道 庸拒

用在句末表示疑问:吗 呢 吧 啊 乎(信~;乐~) 邪 哉 否 了 为 也 耶

表示疑问或反诘:胡

佯装不知而故意发的疑问:诡疑

长期不解的疑问:积结

心里充满疑问:满腹疑团 满肚疑团 疑云满腹 疑团满腹 满肚子疑

疑问迅速消除:红炉点雪 洪炉点雪 沃雪红炉 雪点红炉

没有疑问:无疑

真切无疑:列眉

(有怀疑的问题:疑问)

〖也〗 粵 jaa5〔爾雅切〕普 yě

❶ 語氣助詞,表示判斷或肯定。韓愈《師說》:「師者,所以傳道、授業、解惑〜。」❷ 語氣助詞,多與「何」等疑問代詞連用,表示疑問。孟軻《孟子.告子上》:「則凡可以得生者,何不用〜?」

❸ 結構助詞,多用於句中,表示停頓,以引起下文。姚瑩《捕鼠說》:「其得鼠〜不亦難哉?」

❹ 結構助詞,用在並列分句之後,表示停頓和上下文的互相關連。司馬遷《史記.屈原賈生列傳》:「屈平疾王聽之不聰〜,讒諂之蔽明〜,邪曲之害公〜,方正之不容〜,故憂愁幽思而作《離騷》。」

也❶副词,表示同样,并行。如:你去,我也去;也不知道是谁拿走了。

❷跟“再”、 “一点”、“连”等连用,表示强调(多用在否定句里)。如:再也不敢了,连一个影也没找到。

❸跟“虽然”、“即使”连用,表示转折或让步。如:即使你不说,我也知道。

❹表示委婉。如:真要是死了倒也罢了,也只yě

也ye

助词。(一)句末助词。(A)用于判断句、叙述句之末,表示肯定语气,可不译出。如:❶陈涉者,阳城人也。(《史记·陈涉世家》“也”句:陈涉是阳城人。)

❷醉翁之意不在洒,在乎山水之间也。(《欧阳文忠公集·醉翁亭记》“也”句:醉翁之意不在于酒,在于山水自然风景之间。) (B)用于感叹句、祈使句末,表示感叹和命令、请求语气,相当于“呵”“吧”。如:

❸是何楚人之多也!(《史记·项羽本纪》“也”句:这里楚人怎么这么多呵!)

❹公子有德于人,愿公子忘之也!(《史记·魏公子列传》“也”句:公子对人有恩德,希望公子忘掉这些吧!) (C)用于疑问句或抉择问句末,相当于“呢”。如:

❺朱家曰:“君视季布何如人也?”曰:“贤者也。”(《史记·季布栾布列传》“也”句:朱家说:“您看季布是什么样的人呢?”回答说:“贤德之人。”)

❻晏子,贤人也,今方来,欲辱之,何以也。? ( 《说苑·奉使》“也”句:晏子是位贤明的宰相,现在就要来我国,想侮辱他一下,怎么办呢?)

❼鲁侯曰: “敢问:天道也,抑人故也?”(《汉书·天文志》“也”句:鲁侯问:“〔你说晋国将有祸乱,〕是占卜得知的天意呢,还是根据人事推出的结论呢?) (二)句中助词。(A)用于主语后(主语或为名词,或为短语与小句,或为几个并列名词),相当于“么”“呀”,或不译出。如:

❽回也非助我者也。(《论语·先进》“也”句:颜回么不是能助我的人。)

❾寡人之于国也,尽心焉耳矣。(《孟子·梁惠王上》“也”句:我对于国家,尽心竭力而已。)

❿山岳也,河海也,金石也,火木也,此积形之成乎地者也。(《列子·天瑞》“也”句,山岳呀,河海呀,金石呀,火木呀,这些都是积累起来而形成大地的东西。) (B)用于表示时间的词语后表示顿宕,相当于“么”“呀”。如: (11)始也吾以为其人也,而今非也。(《庄子·养生主》“也”句:开始么我以为他是一般的人,现在才知道不是这样的。) (12)是日也,天朗气清,惠风和畅。(《晋书·王羲之传》“也”句:这一天呀,天空晴朗空气清新,微风和煦顺畅。)

也yě

Ⅰ ❶ (表示同样) also; too; as well; either; likewise: 不哭 ~ 不闹 (child) neither cries nor makes any trouble; 你不去, 我 ~ 不去 。 If you're not going, I'm not going either. 他说法语, ~ 会说西班牙语 。 He speaks French, and Spanish as well. 他 ~ 会游泳。 He can also swim. 我 ~ 是教师。 I'm a teacher, too. 中国是一个社会主义国家, ~ 是一个发展 中国家。 China is a socialist country, and a developing country as well.

❷(叠用, 强调两事并列) as well as: 操场上 ~ 有打球的, ~ 有跑步的。 Some of the people on the sports ground are playing ball games, and some are running. 她 ~ 会打篮球, ~ 会打网球。 She can play tennis as well as basketball.

❸ (叠用, 表示无论这样或那样;不以某种情形为条件): 你去 ~ 得去, 不去 ~ 得去。 You've got to go , whether you want to or not. 他左想 ~ 不是, 右想 ~ 不是。 He just couldn't make up his mind either way.天好我们 ~ 干, 天不好我们 ~ 干。 We never stop working, rain or shine.

❹ (表示转折或让步,常跟上文的“虽然、即使”等呼应): 即使失败十次, 我 ~ 不灰心。 I'll never lose heart even if I should fail ten times. 你不说我 ~ 知道。You don't have to tell me. I know already.

❺ (表示委婉等语气): ~ 只好这样了。 We'll have to leave it at that. 这袋土豆 ~ 就一百斤。 This sack of potatoes weighs a hundred jin at most.

❻ (表示强调, 常跟 “ 再、 一点、连” 等字连用): 等了半天 ~ 没见他来。 We had been waiting for him for a long time, yet he didn't turn up. 他病得一点 ~ 不想吃。 He is so ill that he doesn't feel like eating anything. 我永远 ~ 不会忘记听她唱那支歌时的情景。 I shall never forget hearing her singing that song. 现在连偏僻的山区 ~ 用上了拖拉机。 Nowadays tractors are used even in remote mountainous regions. 再冷的天我 ~ 不怕。 I can stand colder weather than this. Ⅱ [书] ❶ (表示判断、 解释等语气): 陈胜者, 阳城人 ~。 Chen Sheng was a native of Yangcheng. 非不能 ~, 是不为 ~。 It is not a question of ability but one of readiness.

❷ (表示疑问或反诘的语气): 何 ~ ? How is that?; Why so? 是可忍 ~, 孰不可忍 ~ ? If this can be tolerated, what cannot?

❸ (用于句中, 表示停顿): 地之相去 ~, 千有余里。 The place is over a thousand li away.

❹ (表示嘱咐): 不可不慎 ~。 You must be very careful.

❺ (表示感叹): 何其毒 ~! How pernicious! Ⅲ (姓氏) a surname: ~ 伯先 Ye Boxian

◆也好 it may not be a bad idea; may as well; whether ... or ...; no matter whether; 也门 Yemen; 也许 perhaps; probably; maybe

也yě

❹ 空空如

它·也·匜tā,tuō·yě,yí·yí

(甲)

(甲)  (金)

(金)  (篆)

(篆)

这三个都是象形字。一曰像蛇(shé)。甲骨文也、它同字,读为tuō(古为“托何切”);二曰像女阴(许慎);三曰像古代的洗漱用的盆盂,称之为“匜”(yí)。《正字通》说,“也”便是“匜”,被借作虚词后,再加一“匚”,表示器皿。清代学者王筠也认为“也”是“匜”之本字。因字源、字义不同,读音各异,作声符时是多音字,生成的字有:

tuo

阴平:拖(拖拉机)

阳平:陀(陀螺)

跎(“我生待明日,万事成蹉跎。”——钱鹤滩《明日歌》)

沱(沱江,在四川)

驼(骆驼)

砣(《字汇》:“砣,碾轮石也。”)

鸵(鸟名)

酡(酒后脸红,“修名未立身将老,青史当前面易酡。”——柳亚子《奇泪》)

柁(房屋结构中柱子上的横木)

坨(圆块,泥坨)

陁(盘陁)

duò

舵(舵手,也写作“柁”)

tā

它(第三人称代词,古可指人)

铊(金属元素)

他、她

yi

阳平:迤(逶迤)

(移动)

蛇(委蛇)

椸(一种衣架)

上声:迤(迤逦)

酏(酏剂)

去声:(重叠)

相关链接

1.因为“也”作声符时是多音字,由它生成的字也多音,如“池”,《唐韵》:“徒河切。”音驼,与“沱”通;“迤逗”则读为tuōdòu。施,以“也”为声符,也读yí,如《齐人有一妻一妾》:“施施从外来。”

2.“地”,是古“坠”字的简化。上古有“坠”无“地”。《楚帛书》中的“坠”,由阝、它(也)、土合成。从甲骨文到楚帛书,“它”,先是猪,后是人或是蛇。意为“它”从山崖坠落到地上。后省去“阝”剩下土、也,属会意字(详见陈政《字源谈趣》454页)。《释名》说:“地,底也。”地,由“底”而得音。

3.王筠,清代《说文》四大家之一,代表作有《说文例释》。

也.jpg) 金文;

金文; .jpg) 篆yě

篆yě

[象形,像眼鏡蛇形。(《説文》:“也,女陰也。象形。 秦刻石也字。”不確。也,金文像蛇形。上古先民,打獵時遇到蛇,也會無意識地連喊也 ye!也 ye!也 ye!表示十分驚恐,擬這就是“也”字的發音由來。也,表示相同〈你去我也去〉。表示語氣:判斷語〈孔子山東曲阜人也〉,迭用〈他學而不厭,也誨人不倦。〉,婉轉〈我們雖没有見過他,却也天天聽説他。〉,強調〈連世界各國的人民也都欽佩他。〉)]

《詩經·秦風·權輿》:“今也每食不飽。”(如今没頓吃得飽。)

也yě

(3画)![]()

*也yě

3画 乛部

(1) 〈书〉助词。

1. 表示判断或解释的语气: 环滁皆山~|作亭者谁?山之僧智仙~。

2. 帮助加强疑问或反诘语气: 何其谬~|是何言~?|是可忍,孰不可忍~?

3. 表示句中停顿: 今吾于人~,听其言而观其行。

(2) 副词。

1. 表示有相同之处: 他会唱中国歌,~会唱外国歌|队伍中有老人,~有小孩。

2. 连用,表示并列或对等: 风~停了,雨~住了|晚会上~唱歌,~跳舞。

3. 表示转折或让步: 雨再大,我们~要准时到达|宁可牺牲,~决不投降。

4. 表示委婉: 他的字~还拿得出手|今天的球踢得~还可以。

5. 表示强调: 一颗粮食~不浪费|他一心忙工作,连家~不顾了。

也( )

)

欒書缶,殷周金文集成10008,春秋

余畜孫書也。

按: 从口从乙(表停頓),會語言停頓之意。

卅二年坪安君鼎,殷周金文集成2764,戰國晚期

單父上官宰憙所受平安君石( )也。

)也。

包山楚簡· 卜筮祭禱記録204,戰國

凡此 (𥳆)也,既𦘔(盡)

(𥳆)也,既𦘔(盡) (迻)。

(迻)。

郭店楚墓竹簡·老子甲16,戰國

戁(難)惕(易)之相成也。

郭店楚墓竹簡·語叢三20,戰國

旾(春) (秋)亡不(以)丌(其)生也亡耳。

(秋)亡不(以)丌(其)生也亡耳。

按: “口”訛作“廿”。

郭店楚墓竹簡·六德28,戰國 (疏)衰齊戊(牡)𣑼(麻)實(絰),爲昆弟也。

(疏)衰齊戊(牡)𣑼(麻)實(絰),爲昆弟也。

按: “乙”訛變。

郭店楚墓竹簡·成之聞之9,戰國

唯(雖)肰(然),丌(其)廌(存)也不厚。

上海博物館藏戰國楚竹書一·孔子詩論9,戰國

《黄 (鳥)》, 則困而谷(欲)反丌(其)古(故)也。

(鳥)》, 則困而谷(欲)反丌(其)古(故)也。

上海博物館藏戰國楚竹書一·䊷衣9,戰國

上之 (好)亞(惡),不可不

(好)亞(惡),不可不 (慎)也。

(慎)也。

上海博物館藏戰國楚竹書四·采風曲目3,戰國

良人亡不宜也。

上海博物館藏戰國楚竹書五·弟子問10,戰國

女(汝)弗智(知)也 (乎)。

(乎)。

上海博物館藏戰國楚竹書五·君子爲禮1,戰國

韋(回)不𢘓(敏), 弗能少居也。

上海博物館藏戰國楚竹書六·天子建州(乙本)2,戰國

豊(禮)者, 義(儀)之 (兄)也。

(兄)也。

上海博物館藏戰國楚竹書七·吴命8,戰國

孤也敢至(致)先王之福,天子之霝(靈)。

上海博物館藏戰國楚竹書七·君人者何必安哉7,戰國

民又(有)不能也,鬼亡(無)不能也。

睡虎地秦墓竹簡·爲吏之道18,戰國至秦

徼人婦女,非邦之故也。

睡虎地秦墓竹簡·法律答問64,戰國至秦

而盜徙之,贖耐,可(何)重也?

張家山漢簡·算數書11,西漢

一乘十十也。

居延新簡EPT40.205,西漢

皆幣合人劍也。

按: 隸變作“也”。

王舍人碑,東漢

從事君之季弟也。

池陽令張君殘碑,東漢

冀州刺史之考也。

樓蘭殘紙·孔紙1,魏晉

不可得也。

樓蘭殘紙·孔紙24.3,魏晉

無餘麥也。

劉韜墓誌,晉

君諱韜,字泰伯,叔孝處士君之元子也。

寇治墓誌,北魏

君諱治,字祖禮,上谷昌平人也。

按: 字形與《説文》小篆同。

元文墓誌,北魏

王諱文,字思質,河南洛陽人也。

按: 增一豎筆。

高淯墓誌,北齊

王諱淯,字修延,渤海修人也。

楊通墓誌,隋

青州盤陽郡人也。

于士恭墓誌,唐

今即河南人也。

《説文》: “也, 女陰也。 象形。  , 秦刻石也字。 ”

, 秦刻石也字。 ”

古文作从口从乙, “口”或訛作“廿”。 《説文》 以爲“ , 秦刻石也字”, 未見戰國文字已經作此,或有變異。隸變或作“也”,楷字傳承至今。

, 秦刻石也字”, 未見戰國文字已經作此,或有變異。隸變或作“也”,楷字傳承至今。

“也”字在文獻中皆用爲語氣詞。

也yě

甲骨文、西周至春秋金文作它(tā,又读tuō,也是蛇的本字)。即用为现代汉语的蛇。金文多用为匜(yí,一种洗手或盛酒的器具),匜形像它(蛇)。战国以后字形渐变。隶书又渐变为也字。楷书继承。古音声母舌尖音不少脱落,如多移、汤扬、殆怡例,或保留舌尖音,如也地他例,或分化为翘舌音,如蛇池施例。韵变如牙邪、涯衔、加茄例。战国以来用为语助词表示判断的。如:故封建非圣人意也,势也。又表示疑问或感叹。如:是何言也。又在句中表示停顿。如:昔也不怒而今也怒,何也?现代汉语用为副词,表示同样、并行等。如:你去,我也去|也好,也不好。又表示加强语气。如:这话一点也不错。又表示转折或让步。如:即使天下雨,我也要出门。

也★常◎常

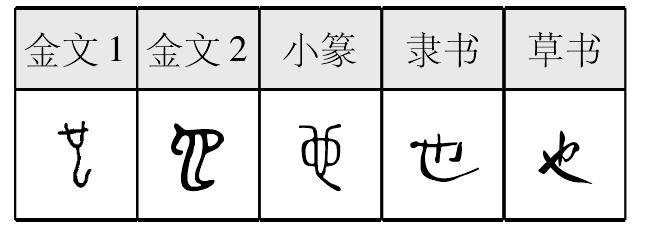

yě表意,金文1从口从乙,表示言语停顿,用于语气词;一说象形,金文2象有柄有流的匜形,本义为一种盛水或酒的器具,是“匜”的本字;小篆字形稍变,隶定为“也”。假借为助词(表示判断、解释、疑问、停顿等语气)、副词(表示类同、并列、转折、强调)等。

【辨析】

以“也”作音符构成的形声字读音不同。tā:他、她∣dì:地∣chí:池、驰、弛。

也 (yí)

(yí)

古“匜”字。沃盥器也。

【按】也,今常音yě,作句末語氣詞、副詞。

也rav

[甲骨]

[金文]

[小篆]《說文》:  , 女陰也。 从乀, 象形。 乀亦聲。

, 女陰也。 从乀, 象形。 乀亦聲。  , 秦刻石也字。(十二篇下)

, 秦刻石也字。(十二篇下)

小篆字形有可能為女陰形象,與毓字一形( )的該部分相當。

)的該部分相當。

也

〈助〉语气助词。

(1) 用在正反问句的两项之间,表示较小的停顿。

《金》八: 迎儿问:“热了水,娘洗澡~不洗?”又十九: 嫂子,你下边有猫儿~没有?

《醒》八十: 老韩,你公母两个想我的话说的是~不是?

《聊·禳》二八: 你拿了去穿上,去那穿衣镜前照照你自家,看看俊~不俊?

(2) 用在位于句尾的疑问代词“怎的”之前,构成反问句式“……也怎的”。“也”有缓和语气的作用。

《金》二二: 那怕他二娘,莫不挟仇打我五棍儿~怎的?又二三: 相我没双鞋面儿,那个买与我双鞋面儿~怎的?

(3) 用在比况助词“似(是)的/一般/般的”之前,起舒缓语气的作用。

《金》十二: 打开观看,果然黑油~一般好头发。又二六: 怪道囚根子唬的鬼~似的!

《醒》七八: 我见那水眼淫妇矮着个靶子,像个半头砖儿~是的。又三九: 胀痛得牛~般的叫唤。参看〖呀(yɑ)〗。

也

“乜”之形误。乜,指示代词,那。

《聊·慈》四: 他娘说:“甚么也好哥哩!”又

《翻》九: 既是回心,就该寻思做也人。又十一: 叫哥哥你休胡吧,怎么咱爹来了家?说的也是那里话!(各例邹本作“乜”)又

《磨》二八: 二人说:“这腿已是折了。”张春说:“也是搭头。”参看正文〖乜(niè)〗。

- 中国入世对证券和商业服务业开放的承诺是什么意思

- 中国入世对银行业开放的承诺是什么意思

- 中国入世承诺开放的服务部门是什么意思

- 中国兰花是什么意思

- 中国共产主义青年团是什么意思

- 中国共产党中央委员会关于中华人民共和国发展国民经济的第一个五年计划草案致中华人民共和国国务院的信是什么意思

- 中国共产党八届十一中全会是什么意思

- 中国共产党第八次全国代表大会关于发展国民经济的第二个五年计划(一九五八——一九六二)的建议是什么意思

- 中国共产党第十五届中央委员会第五次全体会议公报是什么意思

- 中国共产党解决台湾问题的方针政策是什么意思

- 中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度是什么意思

- 中国共产党领导的蒙古民族解放斗争史是什么意思

- 中国农业水污染防治立法是什么意思

- 中国农业转基因生物原料进口管理立法是什么意思

- 中国农业转基因生物种苗进口申请立法是什么意思

- 中国农业转基因生物试验引进申请立法是什么意思

- 中国农业转基因生物进口安全检疫立法是什么意思

- 中国农业转基因生物进口违法处罚立法是什么意思

- 中国农产品出口一般许可管理立法是什么意思

- 中国农产品出口主动配额许可立法是什么意思

- 中国农产品出口收购管理立法是什么意思

- 中国农产品出口计划配额许可立法是什么意思

- 中国农产品出口许可证发放立法是什么意思

- 中国农产品出口配额许可范围立法是什么意思

- 中国农产品贸易立法内容是什么意思

- 中国农产品贸易立法特点是什么意思

- 中国农产品贸易立法简况是什么意思

- 中国农产品进出口许可证制度立法是什么意思

- 中国农产品进口免征产品税立法是什么意思

- 中国农产品进口配额管理措施立法是什么意思

- 中国农村土地发包方义务立法是什么意思

- 中国农村土地承包争议解决立法是什么意思

- 中国农村土地承包原则立法是什么意思

- 中国农村土地承包发包立法是什么意思

- 中国农村土地承包合同立法是什么意思

- 中国农村土地承包方式立法是什么意思

- 中国农村土地承包方权利立法是什么意思

- 中国农村土地承包法律责任立法是什么意思

- 中国农村土地承包程序立法是什么意思

- 中国农村土地承包立法是什么意思

- 中国农村土地承包管理体制立法是什么意思

- 中国农村土地承包经营权保护立法是什么意思

- 中国农村土地承包经营权流转原则立法是什么意思

- 中国农村土地承包经营权流转合同立法是什么意思

- 中国农村土地承包经营权流转立法是什么意思

- 中国农村土地承包附则立法是什么意思

- 中国农村宅地控制立法是什么意思

- 中国农村水资源利用立法是什么意思

- 中国农用物资进口暂定税率立法是什么意思

- 中国出口农产品运载检验立法是什么意思

- 中国出口冻肉类检验管理立法是什么意思

- 中国出口动物产品卫生检疫立法是什么意思

- 中国出口动物产品检疫分工立法是什么意思

- 中国出口动物产品检疫机关立法是什么意思

- 中国出口畜产品检验监督立法是什么意思

- 中国出口粮食重量标准管理立法是什么意思

- 中国出口野生药材物种管理立法是什么意思

- 中国出口食品企业卫生注册立法是什么意思

- 中国出口食品厂库卫生标准立法是什么意思

- 中国出口食品厂库卫生管理立法是什么意思