亦稱“太倉”。任脈經穴。在臍上四寸。因其正值胃之中部,故名。主治胃脘痛,腹脹,嘔吐。始見於秦漢典籍,達於當代。《素問·氣穴論》“上紀者胃脘也”王冰注:“謂中脘也。”晉·皇甫謐《針灸甲乙經》卷三:“中脘,一名太倉,胃募也,在上脘下一寸,居心蔽骨與臍之中,手太陽少陽足陽明所生,任脈氣所發,刺入一寸二分,灸七壯。”《醫宗金鑒·刺灸心法要訣》:“中脘主治脾胃傷,兼治脾痛瘧痰暈,痞滿翻胃盡安康。”

中脘

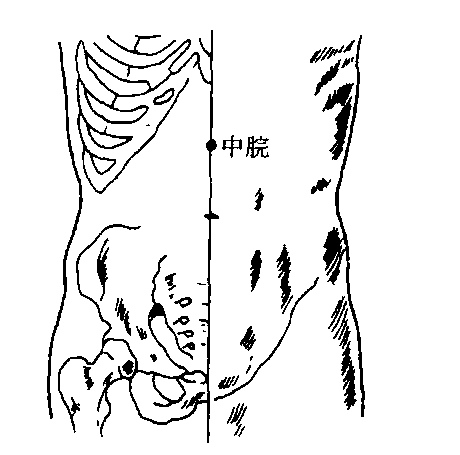

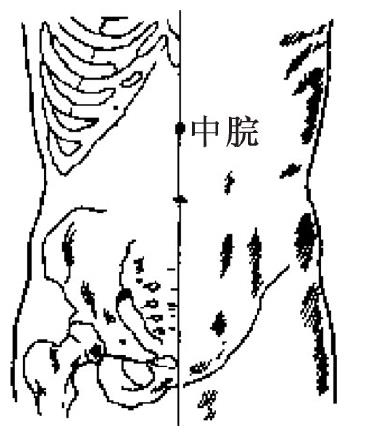

经穴名。 代号RN12。 出 《针灸甲乙经》。 《脉经》名中管。 别名上纪、太仓、 胃脘。属任脉。任脉、手太阳、少阳、足阳明之会。 胃之募穴。 八会穴之腑会。 位于腹正中线,脐上4寸。 布有第七肋间神经的前皮支和腹壁上动、 静脉。 主治胃痛, 呕吐, 呃逆, 反胃, 腹痛, 腹胀, 泄泻, 痢疾, 疳疾, 黄疸, 水肿。 直刺1~1.5寸。 艾炷灸5~10壮; 或艾条灸15~30分钟 (图28)。

图28

中脘Chungwan

系任脉上一个针灸穴位。此穴位于脐上4寸,腹部正中线上,施针时直刺1~2寸。注意腹部胖瘦,切不可过深。主治胃痛、呕吐、腹胀、腹泻、痢疾等。

中脘

经穴名。别名“上纪”、“太仓”。属任脉,募穴,八会之一—腑会。位于脐上四寸,腹中线上,胸骨体下缘与脐中连线的中点处。主治:胃脘痛,腹胀,呕吐,呃逆、吞酸、纳呆,臌胀,黄疸,泄痢,便秘,虚劳吐血,失眠惊悸,脏躁,惊风等。直刺0.5—1寸;可灸。

中脘

任脉穴。取穴:在上脘穴下1寸,即脐上正中线4寸处(见图2-1-7)。主治:胃痛、腹胀、反胃呕吐、泄泻、痢疾、心悸、失眠、脏躁、癫狂、产后血晕、惊风、尸厥。刺灸法:

❶略向上斜刺,不断捻针,使针感沿任脉向上走达胸部,个别人可达天突穴或达巅顶。

❷略向下斜刺,不断捻针,使针感下行至脐部或少腹部。少数人可达阴部或至龟头处。

❸直刺针感在局部。

❹略向左或向右侧斜刺,其针感走向同侧梁门或章门穴处。艾炷灸5~7壮;温灸10~20分钟。

中脘zhōngwǎn

经穴名。代号RNl2。出《针灸甲乙经》。别名太仓。属任脉。胃之募穴, 八会穴之腑会。位于正中线上, 脐上4 寸处。主治呕吐、呃逆、腹痛、腹胀、泄泻、黄疸、急慢性胃炎、胃十二指肠溃疡、胃神经官能症、胃下垂。直刺1 ~ 1. 5 寸。灸5 ~ 7壮或10 ~15 分钟。

中脘CV12Zhongwan

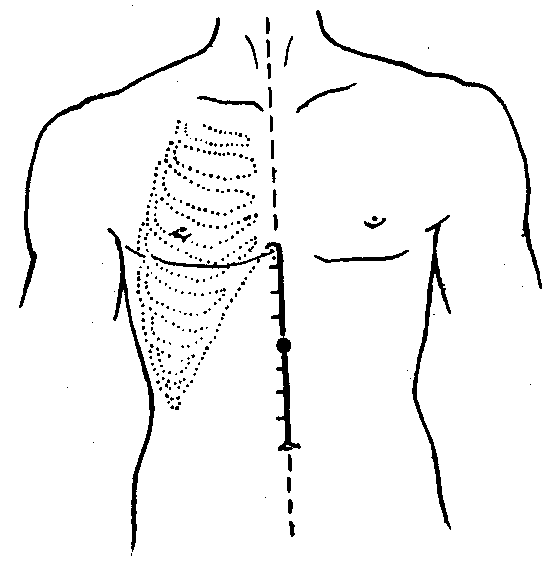

任脉穴。首见《甲乙经》。《黄帝内经》、《脉经》等所称的太仓、上纪、胃之募,皆指本穴。胃之募穴,八会穴中的腑会穴,回阳九针穴之一,又是手太阳小肠经、手少阳三焦经、足阳明胃经与任脉的会穴。

位于前正中线,脐中直上4寸,适在胸骨体下缘与脐孔连线的中点处。仰卧取之。穴位在腹白线上,深部为胃幽门部; 有腹壁上动、静脉;并有第八、七肋间神经分支。

一般直刺0.5~1寸。针后局部重胀或向下传导。艾炷灸5~7壮;艾卷灸10~15分钟。

本穴是临床常用的穴位。主治脾、胃等疾患,如腹痛腹胀,胃脘痛,翻胃吞酸,妊娠恶阻,呕吐,呃逆,完谷不化,肠鸣,泄泻,赤白痢疾,霍乱,便秘,肠痈,黄疸,疳疾,中暑,脏躁,癫狂,头痛,虚劳等。现又多用以治疗急、慢性胃炎,胃神经痛,胃扩张,胃痉挛,胃出血,胃溃疡,胃下垂,急性肠梗阻,神经衰弱,失眠,精神分裂症,高血压等。也可用作辅助诊断。如《圣惠方》: “中管隐隐而痛者,胃疽也;上肉微起者,胃痈也。”《外科大成》:“胃痈之发,必先中脘穴隐痛不已。”

实验研究表明: 针刺中脘,可使胃蠕动增强,幽门开放,肠鸣音增加,空肠蠕动增强,对肠道疾患病人影响更为明显。艾炷灸小白鼠的“中脘”部位,能增强单核巨细胞的吞噬机能。

中脘

中脘zhōng wǎn

middle part of gastriccavity

- 三司发放司是什么意思

- 三司发运案是什么意思

- 三司受事司是什么意思

- 三司右计使是什么意思

- 三司商税案是什么意思

- 三司大将是什么意思

- 三司孔目官是什么意思

- 三司巡官是什么意思

- 三司左计使是什么意思

- 三司帐司是什么意思

- 三司常平案是什么意思

- 三司度支判官是什么意思

- 三司度支副使是什么意思

- 三司度支勾院是什么意思

- 三司度支诸案是什么意思

- 三司开拆司是什么意思

- 三司开拆司推官是什么意思

- 三司总计度使是什么意思

- 三司户税案是什么意思

- 三司户部判官是什么意思

- 三司户部副使是什么意思

- 三司户部勾院是什么意思

- 三司户部诸案是什么意思

- 三司承受御宝凭由司是什么意思

- 三司拘收司是什么意思

- 三司推事是什么意思

- 三司推勘公事是什么意思

- 三司推勘院是什么意思

- 三司推官是什么意思

- 三司提举司勾当公事官是什么意思

- 三司提点司是什么意思

- 三司文书库是什么意思

- 三司斛斗案是什么意思

- 三司检法官是什么意思

- 三司河渠司是什么意思

- 三司百官案是什么意思

- 三司盐铁判官是什么意思

- 三司盐铁副使是什么意思

- 三司盐铁勾院是什么意思

- 三司盐铁诸案是什么意思

- 三司知事是什么意思

- 三司秋审是什么意思

- 三司笑面靴纹皱。是什么意思

- 三司管勾架阁库是什么意思

- 三司粮料案是什么意思

- 三司胄案是什么意思

- 三司茶案是什么意思

- 三司行帐司是什么意思

- 三司衙司是什么意思

- 三司衣粮案是什么意思

- 三司规措审计官是什么意思

- 三司设案是什么意思

- 三司赏给案是什么意思

- 三司都主辖支收司是什么意思

- 三司都凭由司是什么意思

- 三司都勾押官是什么意思

- 三司都勾院是什么意思

- 三司都理欠、凭由司是什么意思

- 三司都理欠司是什么意思

- 三司都盐案是什么意思