中国的人口zhongguo de renkou

中国一直是世界人口最多的国家。据历史记载,公元以来除个别时期外,中国人口占世界人口的比重,一般均在1/6~1/4之间,甚至达到1/3(1821~1850)。中华人民共和国成立后,人口增长尤为迅速,到1989年底,全国人口总数已达111191万人(包括台湾省和港澳地区约11.4亿人),约占世界人口总数的22%,亚洲人口的36%。现代中国人口具有以下特征:

❶增长速度快。在古代和近代,我国人口自然增长的总特点是高出生率,高死亡率,低自然增长率。人口数量的增长速度十分缓慢。据估计,整个奴隶制时代中国人口的年平均自然增长率仅为 0.25‰,封建时代为 1.4‰,半殖民时代为2.56‰。从1840~1949年的100多年间,人口仅增长1.36亿。1949年后,人口出生率迅速上升,并长期保持在高水平上,而死亡率明显下降,致使自然增长率达到前所未有的高峰。1949~1975年,人口平均出生率达到35‰,死亡率7‰,自然增长率高达20‰以上。其中,1963年竟达33.33‰。人口自然增长呈现出高出生率,低死亡率,高自然增长率的特点。全国人口总数由1949年的5.4亿,增加到1975年的9.2亿,20多年中增加了近4亿人。70年代中期以来,中国在人口控制方面取得了显著成效,1985年人口出生率由30‰以上下降到17.8‰,死亡率6.57‰,自然增长率由20‰以上下降到11‰左右。人口自然增长初步出现了低出生率、低死亡率、低自然增长率的现代人口再生产的特点。但是,自1986年以来,中国人口的自然增长率出现了严重的回升趋势,根据国家统计局对全国人口变动抽样调查结果推算,1989年中国大陆人口出生率为20.83‰,死亡率为 6.50‰,自然增长率回升到14.33‰,年末大陆总人口已达111191万人。从中华人民共和国成立40年内人口增长总的幅度看,人口总数增加了5.7亿,即增长了1.05倍。按目前的人口增长速度看,我国人口每六七年就增加1亿。人口增长速度快,人口数量太大,已经对中国经济发展和人民生活水平提高产生了巨大压力。1952~1988年,中国国民收入虽然增长了10倍,但人均收入只增加了4.8倍;粮食总产量虽然翻了一番,但人均占有量仅提高了26%。近几年来,人均粮食占有量还有所下降,由1984年的394公斤,下降到1988年的362公斤;中国自然资源总量均居世界前列,但人均资源却排在世界后列。现在的情况是,中国人口一年以一千四五百万的速度增长,而耕地却以六七百万亩速度递减;粮食总产量增长有限,而粮食消费量却以每年二三百亿斤的速度增长。因此,要实现我国经济发展的战略目标,一方面需要大力发展生产力,另一方面必须严格控制人口,实行计划生育。

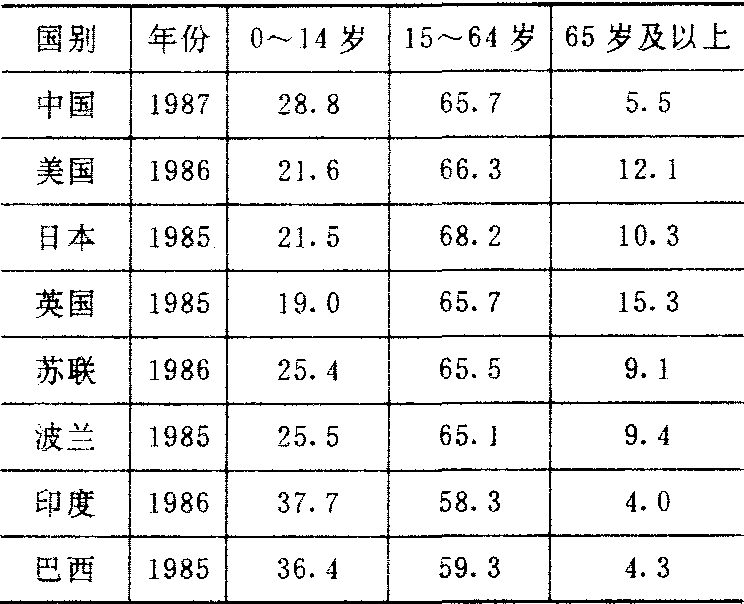

❷年龄构成偏轻型。现有的人口年龄构成,是过去一段时期人口出生率和死亡率共同作用的结果。建国以来前30年,由于人口增长快,出生率高,必然会提高青少年在总人口中的比重,形成年轻型的年龄构成。国际上通常把全部人口划分为3大类:0~14岁为少年儿童人口;15~64岁为青年、成年人口;65岁以上为老年人口。中国1987年少年儿童占总人口的28.76%,高于发达国家;而老年人口占总人口的比例为5. 49%,低于世界平均水平,年龄中位数约23岁。形成塔字形年龄结构。表1是中国和一些国家人口年龄构成的比较。

表1 人口的年龄构成 单位:%

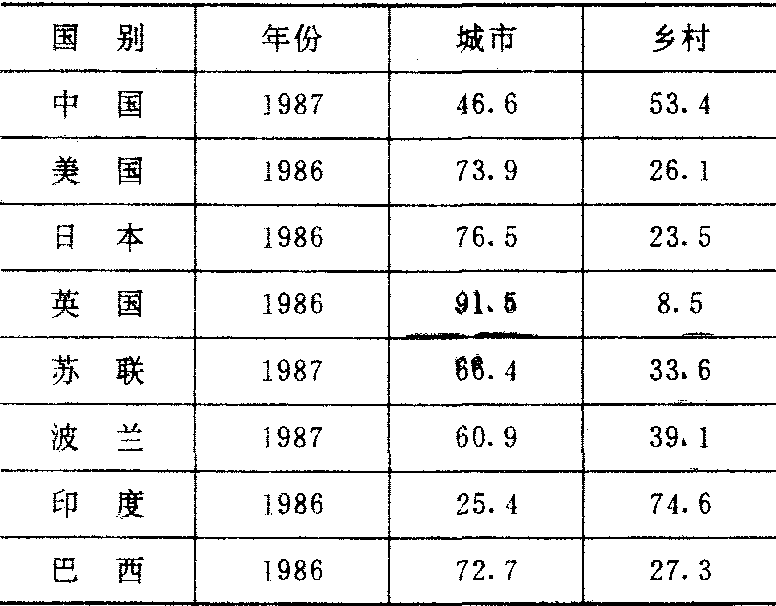

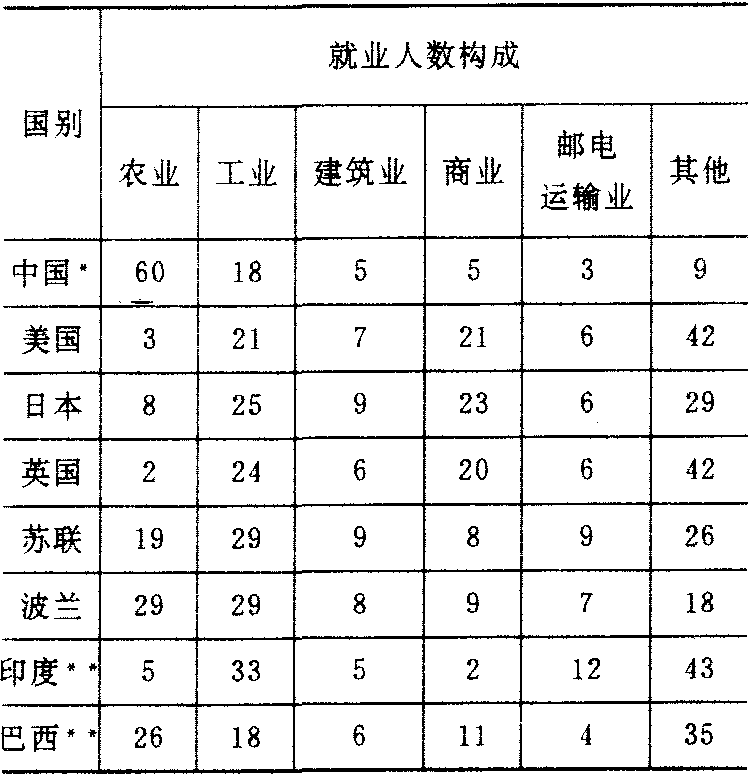

❸乡村人口比重大。旧中国城市化水平很低,1949年城镇人口仅占总人口的10.6%,乡村人口占89.4%。1949年后,随着社会主义建设事业的不断发展,城镇人口逐年有所增长,但仍低于世界平均数。根据1982年全国人口普查公报,全国市、镇人口仅占全国总人口的20.6%,低于世界平均数39%,更低于发达国家(60%以上)。按就业人数构成看,中国从事农林牧渔业的人数占社会劳动者总人数的60%以上。城市人口比重小,乡村人口比重大,农业劳动力占社会劳动力总数的比重大,是中国人口构成的显著特点之一。表2、表3列出了中外人口城乡构成对比和中外就业人口构成对比。

❹人口素质低。旧中国是个贫穷、落后的国家,人口文化素质极低。中华人民共和国成立后,人口在素质方面虽有较大改善,但仍因众多的原因,尤其是人口增长过快,国力有限,制约了人口素质的提高。1987年大学毕业人口仅占总人口的0.65%,文盲和半文盲人口占20%以上。在现有职工中,有40%以上没有达到初中文化水平;在全国农民中有30%以上是文盲。从国际对比来看,25岁以上人口中有大学以上文化程度的人不到1%,与发达国家相比,美国、加拿大都在30%以上;而在25岁以上人口中文盲及文化程度不明者,中国也在20%以上,而美国、加拿大、日本分别为1%、2%、0.4%。人口素质过低是中国当代贫穷和落后的原因之一。振兴文化、教育,提高人口素质是振兴中华民族的百年、千年大计。

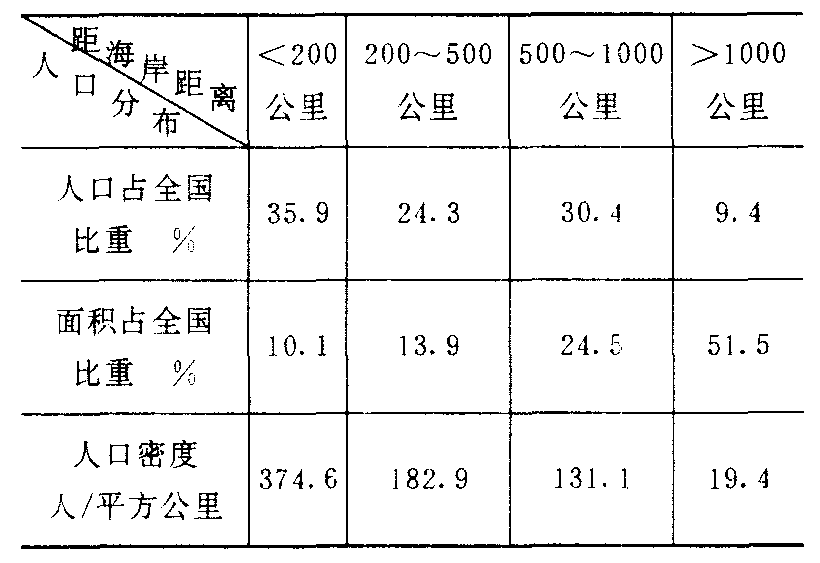

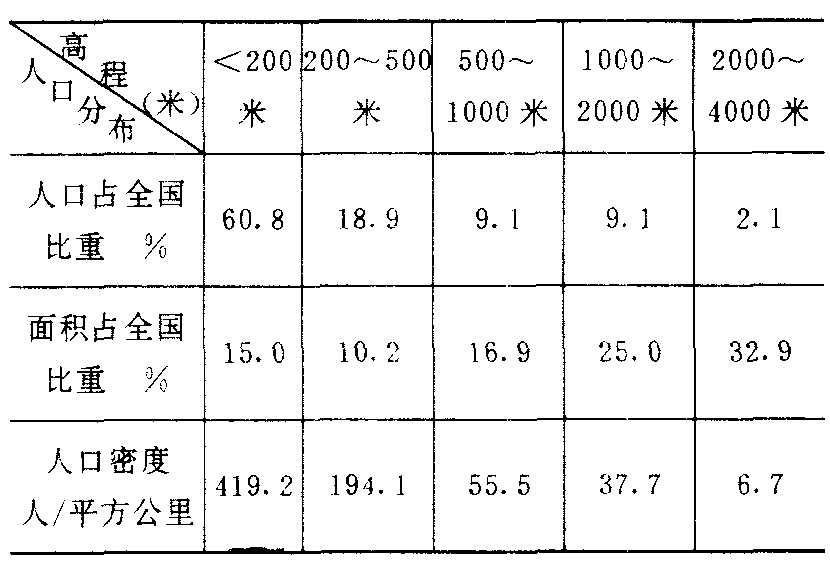

❺人口分布不平衡。经过长期的历史演变,中国人口偏集于东部沿海和平原地带。这是中国人口分布的基本面貌。以张家口、榆林、兰州、昌都联线,将全国大致分为相等的两大部分:东南半部面积约占全国的47%,而人口占全国总人口的90%以上;西北半部面积占全国的53%,而人口数却不足全国的10%。在东南部沿海的12个省、市、自治区,面积占全国的13.5%,人口却占全国的41.6%,人口密度达到339人/平方公里,为全国人口平均密度的3倍多。中国人口密度的分布反映出从内陆到沿海人口密度越来越大。表4列出了中国人口分布与距海岸距离的关系。中国人口分布,除明显集中于东部沿海地区,即在水平方向上分布不均匀外,在垂直分布上,集中于自然环境优越、工农业生产发达的地势低平的平原和盆地。表5列出了中国人口的垂直分布情况。

表2 中外人口城乡构成对比 %

资料来源:《中国统计年鉴》,1989。

表3 中外就业人口构成对比

(1987年) %

*社会劳动者人数;**1986年数。

资料来源:《中国统计年鉴》,1989。

表4 中国人口分布与距海岸距离的关系

表5 中国人口的垂直分布(1981年)

中国人口分布现状是劳动人民在长期改造自然、发展生产和繁衍后代的过程中逐步形成的。它无时无刻不受自然、社会经济条件的制约,但归根结底为社会生产在空间上的分布及其区域结构特点所制约。无论在历史上,还是在现代,生产力的发展往往总要伴随着人口地域分布的变动,生产力发展越快,人口分布的变动也越明显。中华人民共和国成立后,人口密度分布动态变化的总趋势是:内地、边远地区人口密度的增长高于沿海地区。从1964年第二次人口普查到1982年第三次人口普查时,沿海11个省、市、自治区的人口密度从232.7人上升到320.6人,提高了38%;而内地18个省、市、自治区的人口密度则从47.3人上升到71.4人,提高了51%。在边远地区的黑龙江、内蒙、宁夏、青海、新疆5个省区,从1953年到1982年,人口密度增长幅度均在250%以上,而人口较多的河北、江苏、山东、湖北、四川等省人口密度增长幅度只有150%左右,增长幅度最小的上海仅为130%。以上事实说明,随着内地、边疆经济的发展,中国人口分布不均的状况正在逐步改变。

- 中国人民建设银行天津市分行是什么意思

- 中国人民建设银行天津市北辰支行是什么意思

- 中国人民建设银行宁河支行是什么意思

- 中国人民建设银行投资研究所是什么意思

- 中国人民建设银行河南省信托投资公司是什么意思

- 中国人民建设银行湖北省信托投资公司是什么意思

- 中国人民建设银行湖南省分行投资研究所是什么意思

- 中国人民建设银行行标是什么意思

- 中国人民建设银行陕西省分行是什么意思

- 中国人民志愿军是什么意思

- 中国人民志愿军人物录是什么意思

- 中国人民志愿军人物志是什么意思

- 中国人民志愿军发动第二次战役扭转朝鲜战局是什么意思

- 中国人民志愿军序列是什么意思

- 中国人民志愿军战歌是什么意思

- 中国人民志愿军胸章是什么意思

- 中国人民志愿军英雄谱是什么意思

- 中国人民抗日军事政治大学是什么意思

- 中国人民抗日军政大学是什么意思

- 中国人民抗日军政大学(抗大)是什么意思

- 中国人民抗日战争纪念馆是什么意思

- 中国人民抗日红军第一军(团)第一师永乐独立营是什么意思

- 中国人民政协辞典是什么意思

- 中国人民政治协商会湖南省委员会是什么意思

- 中国人民政治协商会议是什么意思

- 中国人民政治协商会议三原县委员会是什么意思

- 中国人民政治协商会议三原县委员会会议是什么意思

- 中国人民政治协商会议乾县委员会是什么意思

- 中国人民政治协商会议乾县委员会会议是什么意思

- 中国人民政治协商会议全体会议是什么意思

- 中国人民政治协商会议全国委员会是什么意思

- 中国人民政治协商会议全国委员会专门委员会是什么意思

- 中国人民政治协商会议全国委员会关于地方委员会的决定是什么意思

- 中国人民政治协商会议全国委员会常务委员会是什么意思

- 中国人民政治协商会议共同纲领是什么意思

- 中国人民政治协商会议兴平市委员会是什么意思

- 中国人民政治协商会议兴平市委员会会议是什么意思

- 中国人民政治协商会议制度是什么意思

- 中国人民政治协商会议咸阳市委员会是什么意思

- 中国人民政治协商会议咸阳市渭城区委员会是什么意思

- 中国人民政治协商会议咸阳市渭城区委员会会议是什么意思

- 中国人民政治协商会议咸阳市秦都区委员会是什么意思

- 中国人民政治协商会议咸阳市秦都区委员会会议是什么意思

- 中国人民政治协商会议咸阳市第一届委员会第一次会议是什么意思

- 中国人民政治协商会议咸阳市第三届委员会第一次会议是什么意思

- 中国人民政治协商会议咸阳市第二届委员会第一次会议是什么意思

- 中国人民政治协商会议咸阳市第四届委员会第一次会议是什么意思

- 中国人民政治协商会议四川省委员会是什么意思

- 中国人民政治协商会议地方委员会是什么意思

- 中国人民政治协商会议大港区委员会是什么意思

- 中国人民政治协商会议天水市全体委员会议是什么意思

- 中国人民政治协商会议天水市委员会是什么意思

- 中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会是什么意思

- 中国人民政治协商会议天津市南开区委员会是什么意思

- 中国人民政治协商会议天津市委员会是什么意思

- 中国人民政治协商会议安徽省第一届委员会是什么意思

- 中国人民政治协商会议安徽省第三届委员会是什么意思

- 中国人民政治协商会议安徽省第二届委员会是什么意思

- 中国人民政治协商会议安徽省第五届委员会是什么意思

- 中国人民政治协商会议安徽省第六届委员会是什么意思