中国农业百科全书︱农药

农药

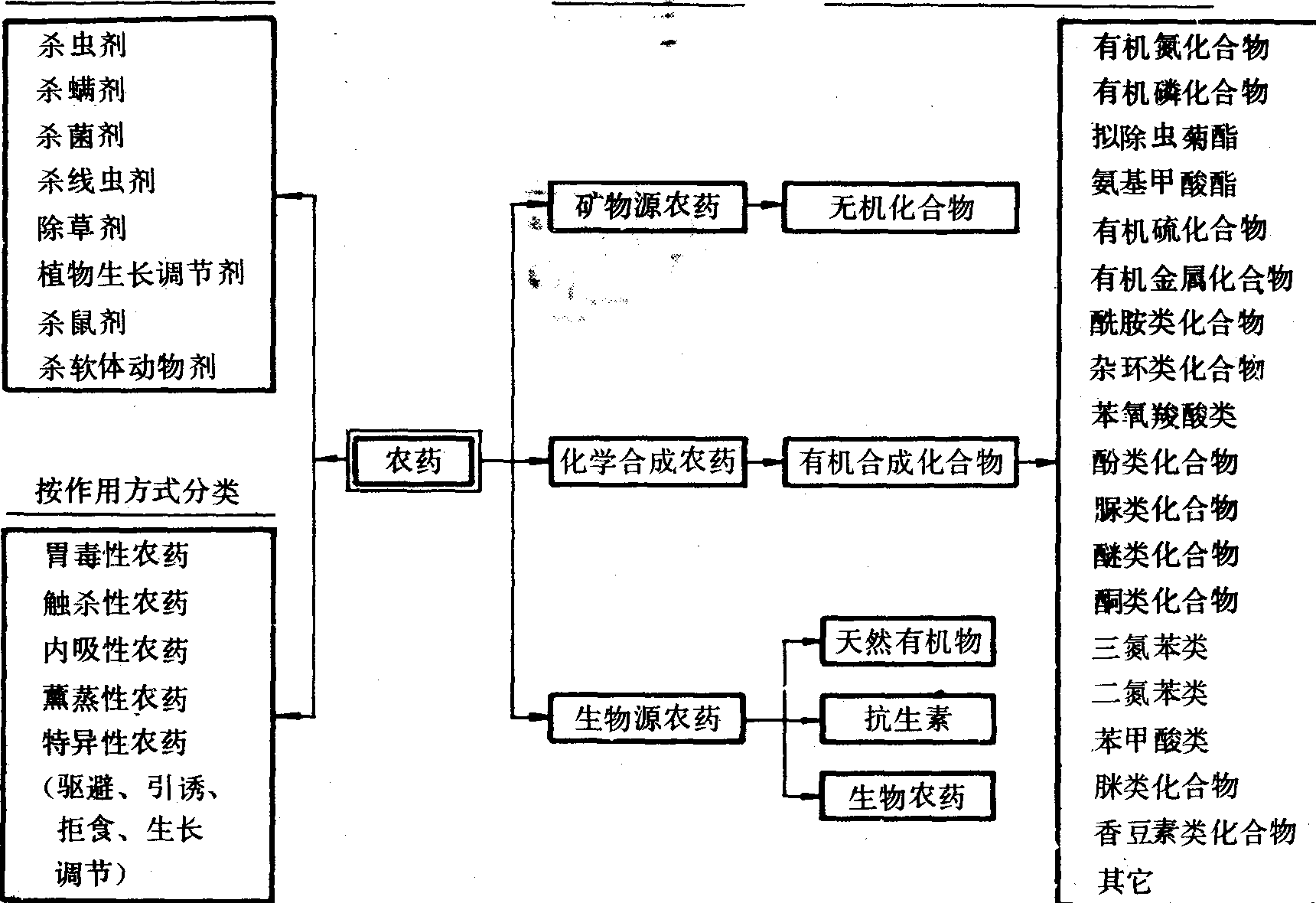

| 翻开数千年的社会文明史, 人类对农业病虫草害的认识, 经历了从“天灾”迷信到科学认识的漫长过程; 人类对病虫草害的态度, 经历了消极躲避到科学测报、 积极防治的漫长过程; 人类对病虫草害的防治, 经历了物理机械扑打、 利用天然药物到制造合成化学农药防除、 综合治理的过程。 化学农药, 特别是有机合成化学农药的应用是人类社会文明发展的一大标志, 它极大地保护和发展了人类社会的生产力。 现在农药已广泛应用于农业生产的产前至产后的全过程, 是农业生产不可缺少的生产资料, 同时也是用于环境和家庭卫生除害防疫的主要药剂。 资料表明, 世界各国粮食平均产量与农药用量正相关:年平均用药量多的国家, 单位面积产量也较高; 在各类植物保护方法中, 化学防治是用少量化学能换取大量太阳能的最有效方法, 使用农药可挽回15~30%的农作物产量损失, 每投资一元农药可有数元至数十元的经济效益; 更重要的是,对一些病虫草害, 化学防治迄今仍是最有效的防治方法。 农药的科学合理使用可避免或减少有害生物对人类造成的危害;但不合理滥用, 也会对人类生活和生态环境造成不利影响和严重损失。 因此, 改善农药性能, 研究合理用药措施, 加强法制管理不仅是农药发展中的重要课题, 而且也受到全人类社会的深切关注。 农药(pesticide)主要是指用于防治为害农林牧业生产的有害生物(害虫、 害螨、 线虫、 病原菌、 杂草及鼠类等)和调节植物生长的化学药品, 但通常也把改善有效成分物理、 化学性状的各种助剂包括在内。 农药的含义和范围, 古代和近代有所不同, 不同国家也有所差异。 古代主要是指天然的植物性、 动物性、 矿物性物质,近代主要是指人工合成的化工产品; 美国最早称为“经济毒剂”(economic poisons)、农药与化学肥料一起合称为“农业化学品”(agriculturalchemicals),欧洲多称为“农业化学品”(agrochemicals),德国又称之为“植物保护剂”(pflanzenschutzmittel),法国曾称为“植物药剂”(phytopharmacie)和“植物消毒剂”(phytosanitare),日本称为“農”, 且其范围很广,甚至把天敌生物商品也包括在内,称为“天敌農”。 中国所用“农药”一词也源于日本。 目前, 在国际交流中, 已统一使用农药(pesticide)一词, 含义和范围也大体趋于一致。 农药用于农业病虫草等有害生物的防除称为化学保护或化学防治, 用于植物生长发育的调节称为化学控制。 农药的源起与发展 农药的使用可追溯到公元前1000多年, 古希腊《荷马史诗》已有用硫磺熏蒸杀虫防病的记载。中国是使用药物防治农作物病虫草害很早的国家,公元前7~公元前5世纪已有用嘉草、莽草、牡鞠、 蜃炭灰杀虫的记述,以后的《氾胜之书》、《齐民要术》、《本草纲目》、《天工开物》等古籍中, 都不乏用植物性、 动物性、 矿物性药物杀虫、 防病、 灭鼠的记载。 但最初人们只是根据直观经验, 利用这些天然物质对一些有害生物进行零散的防除, 在长达几千年的历史过程中并未形成农药的商品概念。 就世界范围来看, 农药的商品化始于欧洲。 约在19世纪中期, 三大杀虫植物除虫菊、 鱼藤和烟草作为世界性商品开始在市场销售, 随后出现的砷酸铅、 砷酸钙以及硫酸烟碱的工业化生产, 则标志着农药已成为化学工业产品。 19世纪末, 从石灰硫磺合剂的广泛应用起, 到法国科学家米亚尔代(P.M.A.Millardet)发明波尔多液, 表明农药开始进入科学发展阶段。 但直到20世纪40年代以前, 农药种类仍主要是无机物和天然植物, 应用面也只限于果、 蔬、 棉等经济作物的病虫害防治。 1939年瑞士科学家缪勒(P.Muller)发现滴滴涕的杀虫活性后, 农药进入以有机合成农药为主的迅速发展阶段。 滴滴涕对多种重要农林害虫的药效都超过以往的天然杀虫剂, 而且由于它对病媒昆虫的突出防效, 挽救了千百万人的生命,缪勒于1948年荣获诺贝尔医学奖。第二次世界大战期间德国化学家施拉德(G.Schrader)等的研究工作,为有机磷农药的发展奠定了基础,它与迅速发展的有机氯剂、氨基甲酸酯,在一个时期成为杀虫剂的三大支柱。 二硫代氨基甲酸盐等保护性杀菌剂的应用, 2,4-滴特殊生理效应的发现, 使有机合成杀菌剂、 除草剂、 植物生长调节剂开始迅速发展。 有机合成农药具有药效好、 成本低、 使用方便等突出优点, 品种、 产量迅速增加, 应用广泛, 经济效益显著;同时,农药发展中的三大问题:农药的急、 慢性毒性, 对环境的不良影响和防除对象的抗药性, 也更加突出, 对人类和环境造成了多方面不良影响, 尤其是性质稳定, 在自然界难于分解的有机氯、有机汞剂潜在危害更大。 1962年美国海洋生物学家卡森(R.Carson)出版了《寂静的春天》一书, 用夸张的手法描绘了滥用农药的悲惨前景, 在世界上引起了强烈震动, 农药的使用前途一时成为热门话题。 这促使人们从70年代起加强了对农药的法制管理和合理使用研究, 促进了易降解、 高效、 低毒农药新品种的研制和开发。 尤其是突破了以杀生为目标的传统农药概念,认为药效也可以是对有害生物的生理或行为产生较缓和的长期影响, 使其不能繁衍为害以至种群灭绝, 从而提出了非杀生性农药概念。 这一概念还扩展到“生态化学物质”(ecochemicals),即昆虫、 作物、 天敌、 微生物内部及相互间的信息传递物质。 因此, 70年代以后, 在大力发展易降解、 高效、 低毒的传统农药品种的同时, 昆虫生长调节剂、 拒食剂、 信息素等也受到重视, 使农药向品种和性能多样化方向广泛深入发展。 迄今为止, 在世界各国注册的农药品种已有1500多种, 其中常用的300余种。 按其来源可分为生物源、 矿物源、 化学合成三大类;按化合物类型可分为无机、 有机、 抗生素和生物农药等类。 其中有机合成化合物按化学结构分有数十种之多(图1);按防除对象分有杀虫剂、 杀螨剂、 杀菌剂、 杀线虫剂、 除草剂、 杀软体动物剂、 杀鼠剂、 除草剂、 植物生长调节剂等; 按作用方式分有杀生性农药和非杀生性农药两类,前者包括胃毒、触杀、 内吸、 熏蒸等类, 后者包括特异性杀虫剂(如引诱、 驱避、 拒食、 昆虫生长调节剂等)、 植物生长调节剂等。 70年代以来, 在研制新型药剂、 改进施药技术和加强法制管理方面的突出进展表现在以下三个方面:①药效大幅度提高。 光稳定性拟除虫菊酯的合成最具代表性。 天然除虫菊早已用于杀虫, 但直到1924年才确定其化学结构, 50年代人工合成的拟除虫菊酯开始在卫生上实际应用。 20世纪70年代中期研制成功光稳定性的农用品种, 其毒力比有机磷、 有机氯高一个数量级, 用药量每公顷仅十几克到几十克。 杀菌剂中的甲霜灵、 三唑酮等麦角甾醇抑制剂用药量也从每公顷1500克左右减少到每公顷150克左右; 绿磺隆等系列磺酰脲类除草剂用药量每公顷有效成分在15克左右时, 仍有很高活性。 药效大幅度提高,使田间用药量大大降低,在一定程度上减少了对环境的不良影响和残毒。 ②剂型和使用技术的发展。 如利用高分子材料包膜

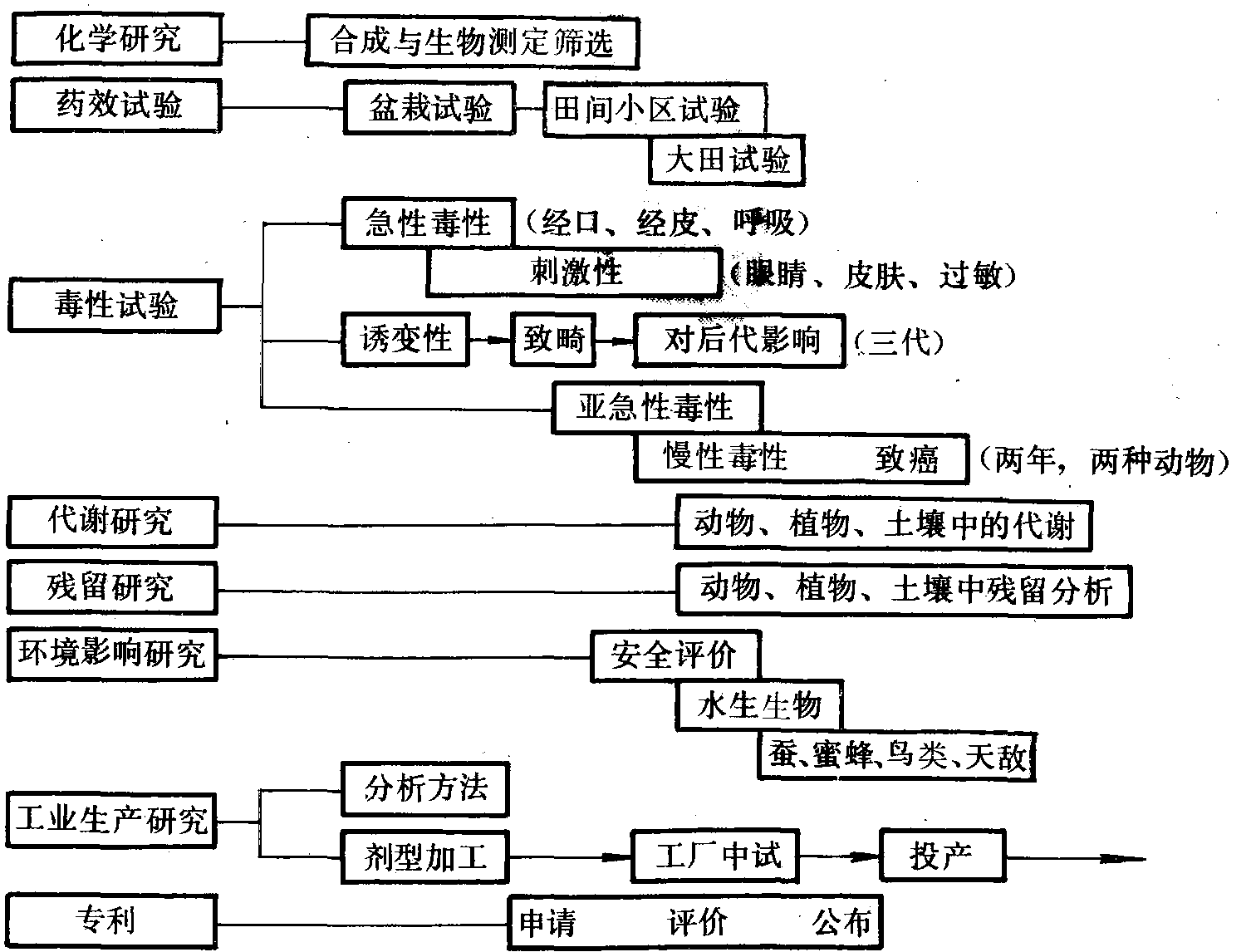

图1 农药分类 的微囊剂可以控制有效成分的释放速度; 空中微囊化剂(in-flight encapsulation)的雾滴,到达靶标前在空中微囊化, 可使附着性增加而减少流失;静电喷雾技术, 可提高雾滴趋向靶标的动能, 减少飘移损失, 并可在植物叶片正反两面着药。 剂型的多样化可进一步满足生产上不同情况的需要。 ③加强和完善法制管理。 农药法制管理始于20世纪初。 70年代前着重产品质量和急性毒性的管理, 70年代后加强了对慢性毒性的管理。 禁用或限用了一批在环境中不易分解的品种, 如滴滴涕、 六六六和有机汞制剂等。在登记时普遍增加了对环境、 高等动物、水生生物、天敌等的安全性评价资料;除急性、亚急性毒性试验数据外, 还增加了有关慢性毒性(包括致突变、 致畸、 致癌等)、 代谢和残留性的资料。 这对农药的安全、 合理使用, 减少对环境生态的不良影响方面起了积极作用, 同时也使农药开发成功率降低, 由研制、 试验直到登记、 销售的开发费用和时间大为增加。 现在开发一个新品种一般需要10年左右, 耗费数千万美元以上(图2), 但也激发了农药的科学研究向更广阔深入的方向发展。 农药的研究领域 在农药的研制、 开发和应用过程中, 逐渐形成了各自的研究领域, 并正在发展成为一门独立的农药学科。 这是一门以化学和生物学、 化学工业和农业等的理论和技术、 生产和应用

图2 农药的研制、 开发及登记过程 实践为基础的学科。 农药合成 以有机合成化学的理论和新技术方法, 研究合成具有各种生理活性的化合物,再通过各项生物测定筛选出有开发前景的有效化合物。 对可能实用化生产的化合物还要研究其最佳合成路线, 进行中间试验, 为正式生产提供数据。 以往合成的主要设计思路一直是根据已知生物活性与化学结构相关性(SAR)的启示, 合成大量系列化合物进行生物活性筛选。 20世纪60年代, 开始探求生物活性与化学结构的定量相关性(QSAR)来设计合成新化合物。 由于对农药各方面性能的要求愈来愈高, 筛选成功率大幅度降低。 广泛探求天然源(动、 植物及微生物等)生物活性物质, 确定活性骨架的化学结构, 发掘先导化合物, 进而合成筛选出最有效的化合物, 也成为新型农药化合物研制的重要途径。 此外,新农药类型的发现常和毒理机制、代谢等研究过程中的意外发现有关, 因此细心观察并抓住一些意外现象, 也是新农药研制合成的重要线索之一。 80年代以来, 利用酶催化拆分技术和不对称合成方法, 合成高活性光学异构体的研究有了很大发展。 农药剂型加工及使用技术 绝大多数农药原药必须加工制成各种剂型和制剂, 才能用于实际防治。 农药的各种剂型和制剂,是农药商品销售、流通的主要形式。剂型加工主要是应用物理化学原理,研究各种助剂的作用和性能,采取适当加工方法,以求改进原药的理化性状、贮藏稳定性和使用安全性;并能适应各种应用技术对分散体系的要求,达到发挥有效成分最大效果的目的。剂型要与施药方法相适应。 例如粉剂主要用于喷粉或拌种,可湿性粉剂、乳油及胶悬剂等必须加水稀释成一定浓度的药液喷雾使用;烟剂则必须在密闭或郁蔽条件下才能收到应有效果;颗粒剂多在播种时施于土壤或与种籽拌和施用; 油剂则主要用于超低量喷雾。20世纪60年代以来,施药技术及器械不断改进和提高;在研究雾滴形成及雾滴和粉粒运动规律的基础上发展了新的施药技术和器械,使药剂对靶标的针对性和沉积能力方面大为提高,使田间用药量减少, 并提高了防治效果, 减少了对环境的污染。 农药分析和残留 应用化学定性、 定量分析的基本原理和方法,对农药成分及理化性状进行分析以检定农药质量或研究农药在动植物体内的残留及环境中的行为。 由于仪器分析的发展和普及, 气相色谱、 液相色谱等微量分析方法不仅广泛用于残留分析和代谢、 光解研究, 也已用于产品质量控制。20世纪80年代以来, 高精度的现代色质联用仪以及专化性很强的酶联免疫法也都在残留分析中开始应用。 生物测定和药效试验 农药的生物活性通常由供试生物对其产生的特定生理反应来判定。传统方法一般是观察供试生物死亡、生长发育受抑制或发病程度等与剂量的关系,以确定生物活性的性质和大小。 由于供试生物不同,测试方法也多种多样, 但一般都是在可控制条件下进行的, 以便于生物活性的比较。 70年代以后, 由于具有各种特殊生理活性的化合物不断出现,生物测定方法也在不断发展。 例如研究利用昆虫神经电生理方法,检测化合物对昆虫的拒食活性已取得了进展。 杀菌剂生物测定也由以传统的病原菌离体试验方法为主,转变成在寄主植物上的活体试验为主。 由于活体试验必须在室内或温室培育大量寄主植物,繁琐费时, 费用较高,80年代以来介于活体与离体之间的植物组织培养生物测定方法受到了广泛的重视, 有可能发展成一类新的杀菌剂生物测定方法。 药效试验是鉴定农药在田间实际使用条件下的综合效果。农药大面积示范或推广使用之前,都必须进行田间小区药效试验,为实际应用提供根据, 同时也对某些应用技术或施药方法的改进进行验证。 农药毒性和毒理 以生物体为对象, 研究农药对哺乳动物的毒性和对防治对象的作用机制。 目的主要是为了使用时的安全和为研制高效低毒新品种提供线索; 害虫抗药性的机理研究也离不开毒理及代谢的研究。 由于生物学、 生理学和生物化学的最新进展, 作用机制研究已由细胞水平发展到分子水平。 在一些药效测定、 代谢、 作用机制研究中, 偶然的意外发现常成为新型农药研制的有益启示。 乙烯利、 除虫脲、 水杨硫磷等都是这样发现的。 在对双环状磷酸酯的氧化代谢研究中, 偶然发现此化合物对神经传导介质γ-氨基丁酸(GABA)有特殊作用,而导致对新类型神经毒杀虫剂的研制和开发。 农药环境毒理 这是农药与环境科学和生态学的交叉领域。 主要内容包括两个方面。 一是农药施用后在环境中的物理、 化学变化和归趋, 例如物理性迁移(飘移、 沉降、 挥发、 吸附、淋溶、 流失等)以及降解、 代谢、 光解等化学变化; 一是残留农药及代谢物在转移变化过程中对环境和非靶标生物群体的影响。 持久性的高残留农药通过食物链在生物体内逐级富集,对处于高位的生物以及人类会造成潜在的危害。 因此, 农药的环境毒理受到普遍重视, 自70年代以来, 一直是农药管理中重要的考察内容。 为了克服农药的各种缺点, 长期以来对降低急性毒性, 消除慢性毒害,克服有害生物抗药性以及减少环境污染等方面,进行了大量研究并取得了显著成效。 80年代以来各有关学科进一步相互渗透, 各方面专家密切协作,在农药的各个领域开始利用高新技术进行更为深入的研究。 遗传工程在农药研究上的应用 由于分子生物学的进展, 为组换DNA技术奠定了基础。这种技术在生理活性肽、 酶以及动植物、 微生物的生物机能等方面的应用研究都十分活跃。 在农药领域中通过基因工程开发生物农药, 利用生物催化反应合成农药等也取得了一定成果, 显示出广阔的前景。 例如苏云金杆菌(Bacillus thringgiensis)的遗传工程研究就有很大实用意义。 苏云金杆菌制剂(BT剂)的优点是对鳞翅目幼虫有特殊效果而对传粉昆虫、 动植物无害;但存在杀虫谱窄、 持久性差等缺点,难以广泛应用。 现已将一种高活性蛋白质的基因,成功地转移至大肠杆菌或枯草杆菌中,大量生产高纯度的杀虫蛋白毒素; 另外, 还将毒素蛋白遗传基因引入荧光假单胞菌(Pseudomonas fluorescens)中, 使其产生蛋白毒素。 此菌产生的色素可起防止光线对毒素的失活作用, 使田间药效持久性大为提高; 而且还能增加菌株在作物根部土壤中的生存能力,从而克服原Bt剂难于防治土壤害虫的缺点。 有些研究还成功地将毒素蛋白基因通过媒介引入到烟草和番茄中, 得到了抗鳞翅目幼虫的植物种。 因此利用遗传工程方法,可使杀虫蛋白毒素在多种领域得到应用, 前景广阔。 电子计算机的应用 由于电子计算机软、 硬件的迅速发展, 在农药的许多领域中早已得到普遍应用。 例如生物测定、 药效试验中的统计分析, 早已普遍程序化和微机化。 另外, 在建立各项专门数据库方面, 电子计算机更有突出优点, 因其储存信息量大, 检索快速方便, 几乎可用于与农药有关的所有化学、 生物学基础数据库的建立, 这对深入研究可起极大的推动作用。60年代开始用大型电子计算机进行结构活性关系的定量研究, 以数学模型来解析化学结构与活性的关系, 不仅具有理论意义, 而且在一定范围内可根据活性大小和结构变化的关系来优化药剂设计。 如果将大量结构活性关系的信息储存在电子计算机中, 根据需要进行检索, 就可以大大促进农药分子的优化设计工作。最近,又开始利用计算机图示法(computer-graphics)来辅助进行分子结构设计。 例如,三唑类杀菌剂的作用机制是抑制羊毛甾醇化合物的去甲基化作用,使麦角甾醇不能形成。去甲基化作用由细胞色素氧化酶P-450催化。 三唑类药剂分子结合在此酶的血红素辅基上而使其失去原有作用。 羊毛甾醇和血红素辅基均可从计算机的晶体结构资料库(CSSR)进行检索查出, 根据作用机理在荧光屏幕上进行分子间相互关系的图像模拟,再根据模拟计算即可提出基本化学构架, 然后合成系列化合物进行活性筛选。 一般认为, 电子计算机作为一种工具, 今后在农药的各研究领域建立基础数据库方面将会发挥更大作用。 在数学模拟及新活性先导化合物的辅助设计中, 也会愈来愈显示其巨大潜在功能。 农药发展前景 世界人口的急剧增长,要求农业进一步发展和产量不断提高以满足需要。 实践表明, 农药在农业生产中对保产、 增产可起重要作用。在可预见到的将来还会有更大贡献。 综合运用各有关学科的新成就,使农药安全有效地发挥巨大作用,解决好人类美好生活与自然环境间的有关问题是今后农药发展的总方向。 农药合成研究将出现化学反应程序化和自动化, 机器人将代替人工进行常规操作。 化学结构设计、 合成路线的选择, 由于数据库的导引将大大简化。分析全过程将会自动化,最后由计算机进行数据处理。遗传工程的进步则可将害物致死基因导入作物体内; 抗药性基因导入有益动物体内;天然源活性物质生物合成的遗传密码可引入到微生物中进行发酵生产。 农药对有害生物行为、生长、繁殖的控制以及对特殊作用点的高度选择性,再配以剂型、 制剂和使用技术的进步, 会使田间用药量微量化, 极大地提高对人类、 生态环境的安全性。 韩熹莱 |

☚ 中国农业百科全书︱内容索引 中国农业百科全书︱农药卷主要编辑出版人员 ☛

- 实用统计分析方法是什么意思

- 实用统计手册是什么意思

- 实用统计预测是什么意思

- 实用继承法学大全是什么意思

- 实用绳结手册是什么意思

- 实用维汉词典是什么意思

- 实用综合珠算是什么意思

- 实用编码技术是什么意思

- 实用编辑学是什么意思

- 实用美学是什么意思

- 实用美学100题是什么意思

- 实用美容外科学是什么意思

- 实用美术是什么意思

- 实用美术字造型结构查考是什么意思

- 实用美术手册是什么意思

- 实用耳鼻咽喉手术图谱是什么意思

- 实用耳鼻喉科手册是什么意思

- 实用肛直肠外科治疗学是什么意思

- 实用肛肠病学是什么意思

- 实用肝脏病手册是什么意思

- 实用育儿指南是什么意思

- 实用育儿百科是什么意思

- 实用肺脏病学是什么意思

- 实用肾脏疾病诊察技术是什么意思

- 实用肾脏病手册是什么意思

- 实用肿瘤学是什么意思

- 实用胸部X线诊断学是什么意思

- 实用脉冲与数字电路是什么意思

- 实用脊柱外科学是什么意思

- 实用脑波图谱学是什么意思

- 实用脑血管病学是什么意思

- 实用自动控制设计指南是什么意思

- 实用致冷学是什么意思

- 实用艺术是什么意思

- 实用艺术作品是什么意思

- 实用节能全书是什么意思

- 实用节能手册是什么意思

- 实用英汉、汉英外贸技术词典是什么意思

- 实用英汉医学词典是什么意思

- 实用英汉双解词典是什么意思

- 实用英汉新词汇是什么意思

- 实用英汉环境保护词汇是什么意思

- 实用英汉经贸缩略语词典是什么意思

- 实用英汉计算机词典是什么意思

- 实用英语交际语法是什么意思

- 实用英语修辞学是什么意思

- 实用英语教学语法是什么意思

- 实用英语教程是什么意思

- 实用英语文体学(上)是什么意思

- 实用英语正误手册是什么意思

- 实用英语词汇学是什么意思

- 实用英语语法是什么意思

- 实用药剂学是什么意思

- 实用药学辞典是什么意思

- 实用药学辞典是什么意思

- 实用药物分析化学是什么意思

- 实用药物分离鉴定手册是什么意思

- 实用药物分离鉴定手册是什么意思

- 实用药物学是什么意思

- 实用药物手册是什么意思