〗。

〗。

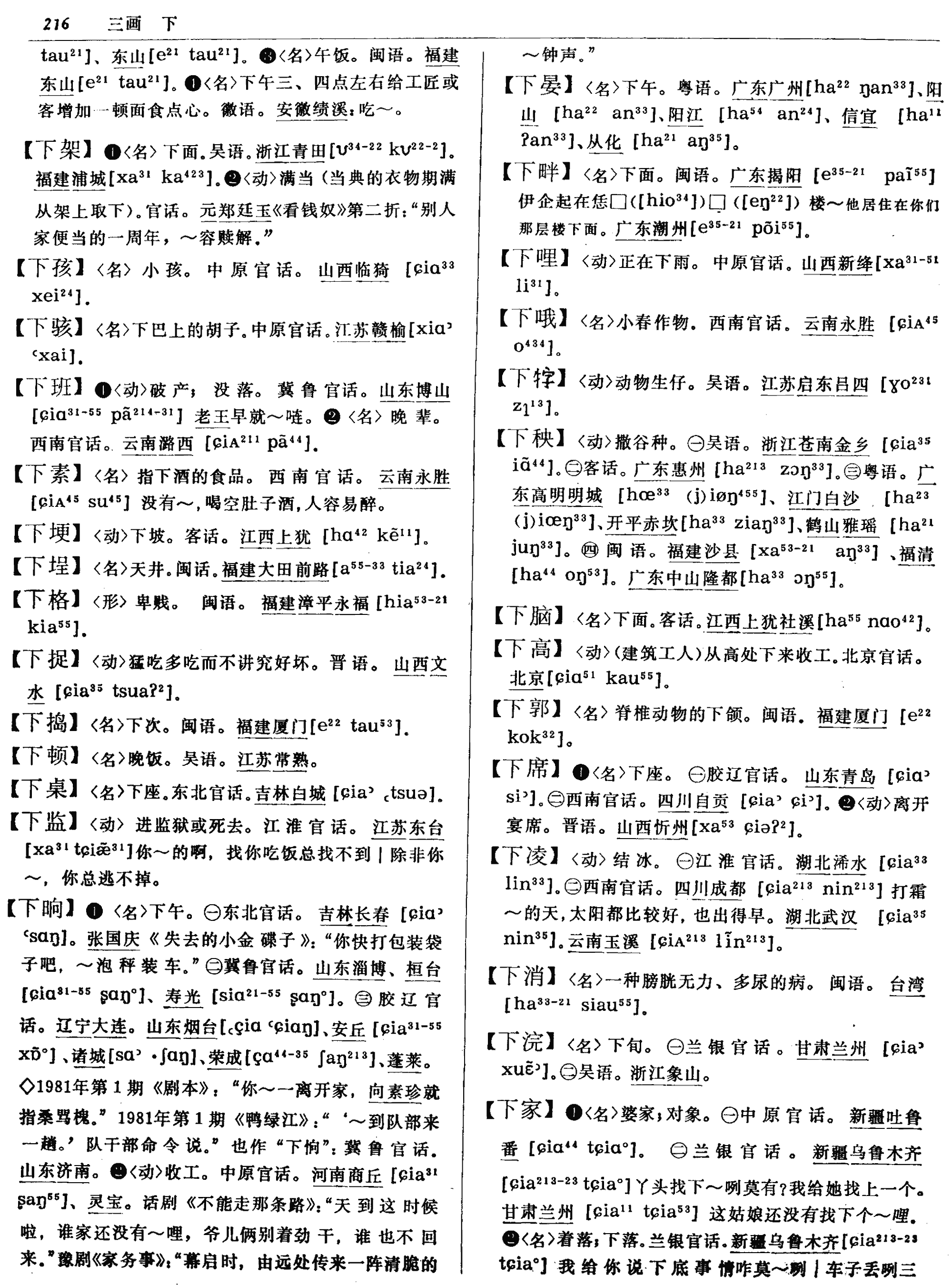

下消

病名。

❶见《丹溪心法·消渴》。又称肾消、消肾。《医学纲目》卷二十一: “下消者,经谓之肾消。肾消者,饮一溲二,其溲如膏油。”本病多因肾衰不摄所致。主要症状为小便特多,或如膏油,或甜,口渴多饮,面黑耳焦,日渐消瘦。治宜滋肾固摄。用六味地黄丸、左归饮、大补阴丸、滋膵汤等方。气虚火衰者,用八味地黄丸、右归丸、秘元煎、固阴煎等方。参见消渴条。

❷专指儿科三消之一,即消浊。详该条。

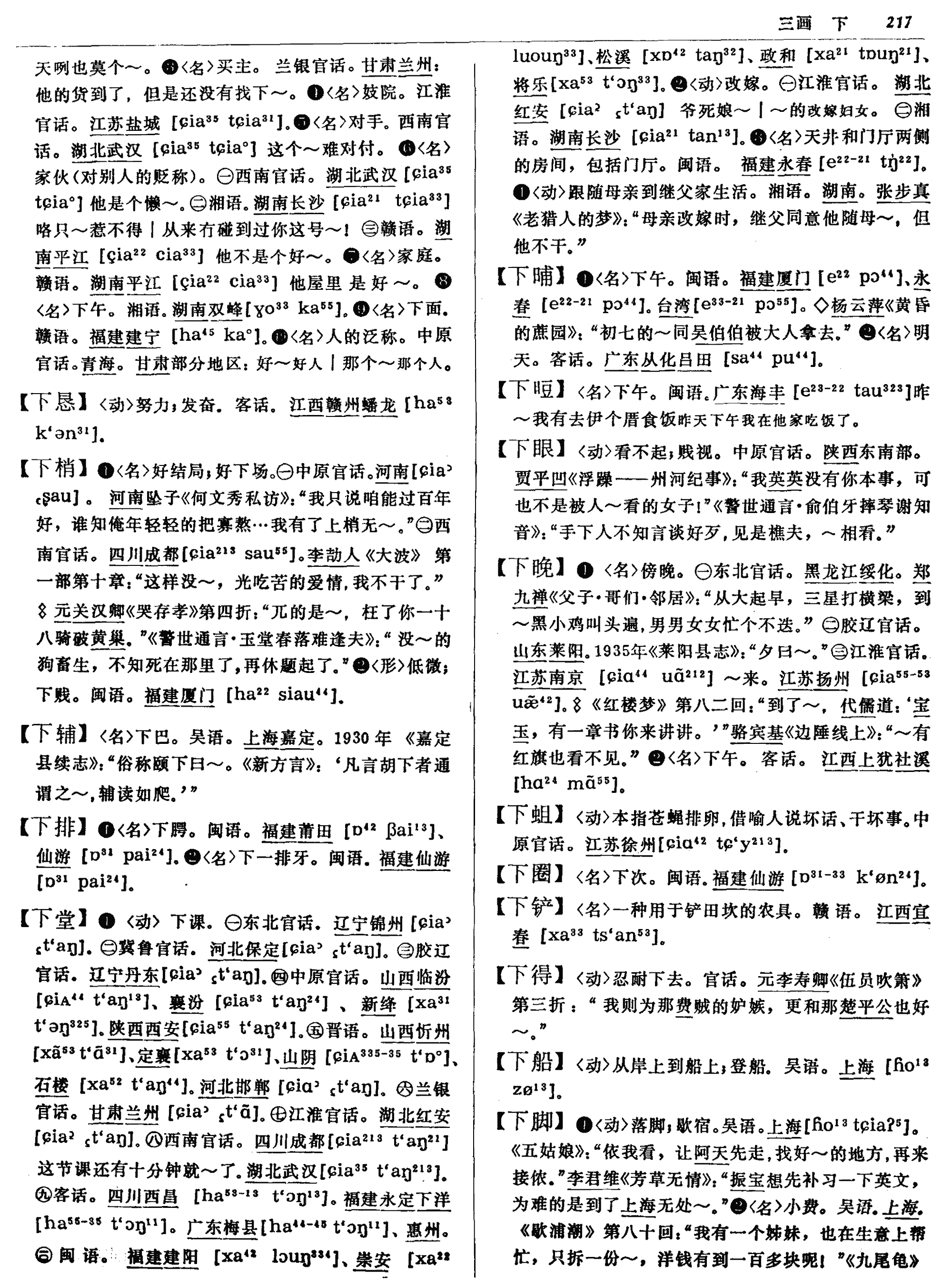

下消

三消证中的下消。也称肾消。表现为饮一溲二,尿似淋浊,如膏如油等。

下消xiàxiāo

病症名。出《丹溪心法·消渴》。《圣济总录》称消肾, 《医学纲目》称肾消。多由肾水亏竭, 蒸化失常所致。症见面黑耳焦、饮一溲二、溲似淋浊、如膏如油等。治宜补肾固涩为主。方用六味地黄丸、滋膵汤、左归饮、大补元煎等。阴虚及阳,火衰不能化气, 气虚不能化液者, 方用附桂八味丸、右归饮、秘元煎、固阴煎等。参见消渴、三消条。

下消

下消是指因肾虚不固所致的消渴。临床特点是尿频量多,尿甜或如脂膏。《丹溪心法·消渴》:“下消者,肾也,小便浊淋如膏之状,面黑而瘦。”

下消名称见《丹溪心法》。《诸病源候论》称“内消”。《外台秘要》称“肾消”。《太平圣惠方》称“痟肾”。《圣济总录》称“消肾”。

病因病机 《诸病源候论》认为:“由少年服五石诸丸散,积经年岁,石气结于肾中,使人下焦虚热,及至年衰,血气减少,不能复制于石,石势独盛则肾为之燥。” 《济生方》认为系“劳伤肾经,肾水不足,心火自用”之故。《杂病源流犀烛》则归咎“由肾阴虚,或火伏下焦”所致。下消也可以由上、中二消进一步发展演变而成。如《类证治裁·三消》:“三消之症,上轻中重下危,然上中不甚,则不传下矣。故肾消者乃上中消之传变,肺胃之热入肾,消烁肾脂,饮一溲二,溲如膏油。”下消固然因肾阴虚之故,但阴损日久及阳,导致肾阴阳两虚,遂成危候。

辨证施治 下消的辨证根据病情发展的程度不同,可分为肾阴亏虚和肾阴阳两虚二证。

(1) 肾阴亏虚: 症见尿频量多,尿如膏脂而混浊,或尿甜,五心烦热,口干,渴而多饮,头昏乏力,阳易兴而精易泄,舌质红赤,脉沉细数。多因下焦虚热,肾阴被耗,精气亏虚,肾气不固,约束无权,则尿频量多;肾失固摄,水谷精微下注,随即从尿而出,则尿如脂膏而甜。治宜滋阴补肾为主。方选六味地黄丸或一阴煎加减。前方旨在滋阴补肾泻火;后方用生熟地、麦冬、白芍、牛膝、丹参、甘草有养阴益血补肾之功。尿浊可酌加萆薢、地肤子等。若症兼烦躁,颧赤,手足心热,失眠,遗精,舌红,脉细数者。是属肾阴不足,阴虚火旺,虚火妄动之证。治宜养阴清热,镇摄潜阳。酌加龙骨、牡蛎、桑螵蛸、黄柏、知母之类,或用知柏地黄丸加减治之。若症兼困倦乏力,气短,舌质淡红,脉细弱者,是属气阴两伤,气血不足之证。治宜滋阴益气。用六味地黄丸加人参、黄芪之类。

(2) 阴阳两虚: 症见小便频数量多,饮一溲二,混浊如脂膏,面色黧黑,耳轮焦干,腰膝痠软,阳萎,舌苔白,舌质淡,脉沉细无力。因气阴被耗,肾阳不足,下焦虚惫,肾失固摄,约束无权,尿液及精微下注所致。治宜温阳补肾为主。方用金匮肾气丸或右归丸加减。若症兼面色㿠白,气短乏力,唇淡,舌质淡,脉虚无力者,是为阴阳气血俱虚之证。治宜滋阴助阳,双补气血。方用鹿茸丸加减。以上两方均可加复盆子、桑螵蛸、金樱子之类,以补肾固涩。

下消xià xiāo

lower consumptive disease; diabetes involving lower energizer

- 京剧地方戏曲艺歌词等用韵指南▷是什么意思

- 京剧大全是什么意思

- 京剧小生三仙是什么意思

- 京剧小生三虎是什么意思

- 京剧小辞典是什么意思

- 京剧开基创业的大师是什么意思

- 京剧札记 王元化是什么意思

- 京剧样板戏是什么意思

- 京剧武旦和老旦是什么意思

- 京剧武生四大派是什么意思

- 京剧汇编第1集至第100集总目是什么意思

- 京剧海派是什么意思

- 京剧演员是什么意思

- 京剧热是什么意思

- 京剧现代戏是什么意思

- 京剧百丑脸谱集萃是什么意思

- 京剧知识词典是什么意思

- 京剧经典300段是什么意思

- 京剧老生前三杰和后三杰是什么意思

- 京剧艺诀辑释是什么意思

- 京剧花脸三杰是什么意思

- 京剧表演艺术家是什么意思

- 京剧诀谚辑释是什么意思

- 京剧词典释例是什么意思

- 京剧迷是什么意思

- 京剧院是什么意思

- 京剧音配像工程是什么意思

- 京剧音韵是什么意思

- 京包线是什么意思

- 京包铁路是什么意思

- 京北是什么意思

- 京北排岸司是什么意思

- 京华是什么意思

- 京华城购物中心是什么意思

- 京华春色是什么意思

- 京华烟云是什么意思

- 京华碧血录是什么意思

- 京华软尘是什么意思

- 京华风情歇后语是什么意思

- 京南排岸司是什么意思

- 京卫是什么意思

- 京卫指挥佥事是什么意思

- 京卫指挥使是什么意思

- 京卫指挥使司是什么意思

- 京卫指挥同知是什么意思

- 京卫武学教授是什么意思

- 京卫武学汉教授是什么意思

- 京卿是什么意思

- 京原线是什么意思

- 京县是什么意思

- 京发有限公司是什么意思

- 京叔是什么意思

- 京口是什么意思

- 京口万家寒食日,淮南千里夕阳天。是什么意思

- 京口三山是什么意思

- 京口三山全志是什么意思

- 京口三山志是什么意思

- 京口之战是什么意思

- 京口之蠹是什么意思

- 京口作 - 清·叶燮是什么意思