Hinduism

印度教,源于古印度吠陀教及婆罗门教,是世界主要宗教之一。它拥有10.5亿信徒,仅次于拥有15亿信徒的基督教和11亿信徒的伊斯兰教。所谓“印度教”是存在于印度本土的宗教、哲学、文化和社会习俗的综合称谓,它的信仰、哲学、伦理观点等复杂多样,甚至相互矛盾。印度的社会等级、集团和不同的文化阶层有着各自相异的信仰和实践。这种综合性、多样性使人们很难对印度教的信仰和特征做出公认、明确的定义。

公元前16 世纪,雅利安人进入印度,开始了印度本土的古老文明。就像其他原始部落对自然山川的敬畏与崇拜,雅利安人为了保障自己的生存,也必须膜拜、礼赞、歌颂一切自然神祇,且将赞歌编为圣典,相互传颂。到了后期,与人们生活关系较为密切的神祇,受到更多的崇拜,雅利安人便由“多神信仰”模式逐渐转向“主神信仰”模式。

为了与神沟通,祭祀便成为一件大事,司祭者拥有无上权威,能为自己祭祀、为他人祭祀及教授圣典。于是,在阶级制度严格划分的社会里,司祭者被尊为最高阶级的婆罗门,他们依着“祭祀万能”的神圣职权,开启了神权色彩浓厚的婆罗门思想。

婆罗门教主张:“ 梵” 是宇宙现象的本体,人的生命现象为“我”,宇宙万物皆因“我”而生,故“梵、我”本来不二,凡人不解此理,只好轮回受苦,唯有体证梵我合一,才能得到解脱。此思想弥漫在当时的印度社会,直到公元前6世纪,出现了反婆罗门教的思想家,他们反对祭祀,主张透过禅定、苦行或享乐来完成解脱。鉴于当时修苦、修乐思想的充斥,佛陀提出了不偏于苦、不偏于乐的中道观,作为修行的根本原则。

阿育王及迦腻色迦王时期,佛教成为印度的主要宗教,婆罗门教便相形式微;4 世纪时,婆罗门教受到笈多王朝的大力支持,又进一步杂糅了佛教及其他学派的思想,于是发生了较大的转变,而以“新婆罗门教”自居,企图恢复旧有地位,这就是今日所说的“印度教”。在印度教的许多流派中,又以毗湿奴派、湿婆派及性力派为主。8世纪以后,印度教的主要思想家商羯罗,依据婆罗门教的根本教义,又吸取耆那教及佛教的优点,使印度教宗教实践的成分加大,原有烦琐的理论淡化,印度教遂一跃而成为当时思想界的主流。直到伊斯兰教入侵印度以后,佛教遭受严重迫害,印度教却因为与伊斯兰教的思想有所交融,而在某些区域仍旧保持着很大的势力。

到了近代,随着西方殖民主义的入侵和西方文化的传入,印度教掀起了广泛的宗教改革,反对古印度教中存在的种姓制度、偶像崇拜、烦琐宗教仪式、寡妇殉葬等愚昧现象。但至目前,印度教仍是印度最有影响力的宗教,大多数人信奉此教,其种族阶级的不平等待遇及寡妇殉葬等诸多民间陋习仍然未能完全被革除。

印度教能起源于哈拉帕的转世及灵魂不死之说,在吠陀时代晚期重新出现,并成为印度教更深一层的基本组成部分。凡人一生中产生的业,决定了他的灵魂下次转世重生时,究竟是成为更高等或更低等的人,还是变成一头兽,或甚至一只昆虫。特殊的虔诚、默想、禁欲和对永恒真理的理解,可避免转世的生命轮回;这样境界的灵魂避开了这种轮回而达到超脱,这并非有形的升入天国,而是精神上与神或天地万物重聚的极乐。借助凡人肉体的不死灵魂,凡人的生命可以包含一个具有神的不朽创造力的永生幽灵,而灵魂则能够再生或转世。

转世的信念加强了印度教尊重一切生命的情感。一个人的亲戚或祖先也许已经再生为一匹马或一只蜘蛛。从哈拉帕时代以来,牛得到特别的尊敬,这是由于它们的基本用途及母牛产奶造成的创造和母性象征。公牛自然象征着耐力和男子汉气魄(与地中海文化一样),母牛则以其有光彩的大眼睛而象征温柔。但对印度教来说,一切生命都是神圣的,任何生物都是显示神的存在的伟大生命链条上的一环。因此,虔诚的印度教徒都是素食者,除最低等种姓外,所有人都特别要避免吃牛肉。牛奶、凝乳、酥油、酸奶等等,都只用于宗教献祭仪式上。

进入吠陀时代晚期(约公元前600年) 之前,印度教的万神殿已由三位一体的毗湿奴、湿婆和梵天统治,他们都是至高神,都是造物主。随着印度教继续合并地区性及民间宗教神祇和传统,出现了五花八门、有各自的信仰和信徒的神祇配偶、神祇肉化身和小神祇的令人为难的局面,包括:仁慈的象头神,是湿婆和他妻子雪山神女之子,有象形头;象征忠心和力量的猴神哈奴曼;智慧和学识女神娑罗室伐底;黑天;毗湿奴之妻吉祥天女,兼财富及世俗功绩女神;还有始祖女神迦梨(又叫时母)或杜尔迦(又叫难近母),都是湿婆配偶的形象或其较阴森外表的女性等同物,有时称为死亡及疾病女神,但同湿婆一样,人们,尤其是妇女,也祈求她的帮助。

湿婆成了最受崇拜的大神。在人们心目中,他既是创造之神,又是毁灭之神、收获之神、丰饶之神、宇宙舞神以及瑜伽信徒(瑜伽功及苦修的实行者) 的主神。他还主宰人的生和死及天才的繁衍,被人们与其他宗教的类似神祇并列,包括代表苦难(钉死在十字架上)和永恒生命的基督。在其他一些宗教中,用人做祭品作为祈求生命复活的手段;献祭的遭难者将生命让给他人,或献出生命为他人祈福。印度教承认这一观念,因为它把死亡看成生命的一个当然部分,并通过湿婆和迦梨女神的形象庆祝它。

印度教形成于8 世纪,它是综合各种宗教,主要是婆罗门教和佛教信仰产生出来的一个新教,得到了当时印度上层人物(王孙贵族) 的支持。印度教继承了婆罗门教的教义,仍信仰梵,并对存在着造业、果报和轮回的观点赞成和积极发挥。但并不同于婆罗门教的教义、教规等。首先,婆罗门教原是一个多神教,而印度教是一个具有相当特殊性的神教。印度教也信仰多神,但在多神中应以梵天、毗湿奴、湿婆三神为主神。认为,梵天是主管创造世界之神;毗湿奴是主管维持世界之神;湿婆是主管破坏世界之神。在三个主神中,又往往把毗湿奴或湿婆立为一个主神,其他神都在其下,并都是这两个神之一的化身,所以是具有特殊性的神教。其次,印度教吸收了佛教禁欲的主张,并把释迦牟尼吸收为其主神的化身之一。再次,印度教也普遍建立起僧团和寺庙。婆罗门教初无寺庙,公元1世纪左右才开始有零星庙宇。印度教自建立起,它的祭祀活动就在寺庙举行,有些庆典祭祀还有专门的舞蹈者跳祭神舞,吸引了成千上万的人,形成了盛大、热烈的场面。因此,产生的影响也就越来越大。最后,在哲学上,印度教以一个更完整的客观唯心主义体系为基础。提出这一体系的是8世纪吠檀多哲学大师商羯罗。他创立了不二论,即一元论学说,认为除宇宙精神梵以外没有任何真实的物,梵和个人精神是同一的、“不二”的。这为人们指出了摆脱虚妄、达到真实的道路。在他看来,物质、个人灵魂、具有人性的神都是存在的,但从总的真理的意义上来说,这一切都是幻觉,是梵以幻力进行了神秘而不可喻解的作用的结果。他认为,把幻象当成真有,是以人自身的无知无明为条件的。并强调指出:“只有智者可以透过它看到它背后除了唯一实在的梵以外无他物。”在商羯罗的眼里,人的本我,也即他的不死的灵魂,他的精神,在本性上是与最高实在梵完全相同的,人生的目的,就是摒弃虚幻不实的物质世界,使人的本我与梵合一。至此便可以摆脱痛苦的世世轮回,进入神妙而又销魂的纯粹极乐状态。鼓吹解脱之道是在心智上进行多方面的修养,逐步做到能区分永恒的东西和无常的东西,控制自己的感官,放弃对世间物质的执着,热心向往与梵的结合,通过冥想梵我如一的真理获得坚定的信仰。商羯罗就是以这一客观唯心论的哲学理论,引导人们崇尚印度教。他还亲自组织了一些重要的宗教活动,并在印度建立了四个圣地和仿照佛教僧团成立了“十名教团”印度教组织。这在最终击败佛教起了很大作用。

表面上印度教号称有3300 万个神灵,但多数印度教徒只崇拜一个天神。印度教有三大主神:梵天、毗湿奴和湿婆。梵天是第一位的主神,是创造万物的始祖;毗湿奴是第二位的主神,是宇宙的维持者,能创造和降服魔鬼,被奉为保护神;湿婆是第三位的主神,是世界的破坏者,以男性生殖器为象征,并不断变化着不同的形象,也被奉为毁灭之神。

教徒要严格遵守种姓制度,婆罗门享有至上的权威,这充分体现了印度教宗教生活社会化的特征。

印度教认为每一种生命都有灵魂,会再生或转世,善恶将得到报应,这种轮回周而复始,无始无终。要得解脱必须达到梵我如一的境界,即灵魂与神合而为一。解脱的道路有三种:一是行为的道路,严格奉行各种戒律、例行祭祀;二是知识的道路,通过学习、修行、亲证等;三是虔信的道路,靠信仰神而得到恩宠。

由于印度教认为婆罗门地位至上,因而祭祀万能影响了印度人两千多年的历史,教徒崇拜各种类型的神,且礼仪烦琐,有时甚至将活人作牺牲。此外,印度教认为克制情绪及苦行是一种非常重要的修炼方法,它可以使人达到梵我如一的境界,摆脱轮回之苦。

吠陀经典被认为是印度历史上一切文化的渊源,被称为“天启的经典”。这部印度最早的宗教经典是印度古老宗教与历史文献的总集,对印度后世的宗教与哲学思想影响深远。

吠陀经典的内容

梵天:

印度教三大主神之一。在《往世书》中被称作是世界的创造者。据说他有四只手四个头,曾创造娑罗室伐底为妻——娑罗室伐底在神话中是智慧、文艺和科学的保护神,手持乐器、贝叶书、念珠和莲花,常骑天鹅或孔雀。印度教徒认为,梵天创造世界之后已经尽了他的天职。他以自己的女儿为妻是犯了忤逆的大罪。因此对梵天很不重视。目前,只在普希伽尔有一所供奉梵天的神庙。但对娑罗室伐底的崇拜则很流行。

印度教有显、密两乘之分。在密教中盛行着轮座,对性力女神“五M”的祭仪等。另外,在民间信仰中,还流行着宰杀动物甚至活人等作为祭祀的牺牲。在另一些教派中又严格实行素食主义。提倡梵行( 清净的行为)。特别信奉非暴力或“不害”的理想。“不害”被《奥义书》列为再生族断灭轮回五种修行方法之一。《侏儒往世书》还将其作为一种人格化的女神加以崇拜。甘地继承了这种思想,使“不害”构成他的非暴力主义的基本原则之一。

在传统的印度思想中,有一个叫作Yuga(大致意思为“时代”,“时期”) 的时间单位。世界的一个周期分为四个Yuga : Satya Yuga(或Krita Yuga),Treta Yuga,Dvapar Yuga,Kali Yuga。在Satya Yuga,神的力量为众生所感知,人们相互之间通过心灵沟通,物质世界与精神世界没有隔阂,世界上没有痛苦也没有悲哀,没有战争,没有宗教,也感受不到时间的流动,可以说这是人类的黄金时代。Treta Yuga是一个精神的时代,人类发现了时间,发明了工具,用自己的心智占据了世界的主导地位。人类的心灵交流受到了阻碍,也出现了战争。《罗摩衍那》的故事据说就发生在这个时代。到了Dvapar Yuga,人类开始研究科学,发明了更多的工具,在精神与物质之间开始做出选择。他们意识到了人与人之间的距离,而人与人的交流也要依赖文字。在这个时代,权力掌握在女人手里。据说Krishna 的死亡就是这个时代的终结,而《摩诃婆罗多》里就描述了这一段。在《摩诃婆罗多》的最后,人类迎来了Kali Yuga。Kali Yuga 是一个物质的时代,男人代替女人掌握了世界的权力。人们追求物质胜过追求精神。权力和迷信开始统治人们的精神,神的存在只为少数人所感知,而使得人类了解神的方法只剩下宗教。

印度教对于灵魂和肉体的关系是这样认为的:生命不是以生为始、以死而终,而是无穷无尽的一系列生命之中的一个环节,每一段生命都是由前世造作的行为(业) 所决定的。动物、人和神的存在都是这个连锁中的环节。一个人的善良品行,可以使他升天,邪恶则能令他来世堕为畜类。一切生命,即使在天上,都必有终期,不能在天上或人间求得快乐。虔诚的印度人的愿望是获得解脱,在那种不变的状态之中获得安息,这称为梵和涅。

尽管在学说上彼此各成体系,但两千五百多年来,佛教与印度教在印度本土相互消融,也丰富了印度的哲学思想。尤其是当古印度中的四种姓阶级转信佛教,悟道证果,乃至在印度中期,印度教借佛教壮大自宗,都显而易见,佛教的出现为印度教的过去提供了深刻的反省,也为印度教的未来指出了宽阔的走向。

印度教具有正反“二元”性,它接受邪恶的存在,愿意忍受比其他宗教更多的世俗痛苦,承认人——他们自己就是善与恶、爱与恨、悲与喜、低贱与高贵、自私与利他的混合——必须服从自己的本性与宇宙的本质。因此,印度教的主要男女神祇同时代表着毁灭者和创造者两个方面,既创造痛苦,又带来福祉。

因此,虔诚的,尤其是有文化的教徒,基本上是一神论者,强调宇宙万物的统一性和超乎类人神灵之上的唯一创造本源的尊严。即使没有宗教信仰,没有通过信仰、默想和对永恒真理神秘理解的各种中间媒介,也可以找到通向创造力和宇宙真理之门。

印度教从未规定过一成不变的与基督教或犹太教相当的统一礼拜仪式。虔诚的印度教徒天天在每个印度教家庭都备有的简陋祭坛前背诵规定的祈祷文,他们可能频频到印度无处不在的由叫作祭司的人照管的某个寺庙中祈祷或捐赠食物和鲜花。但不存在固定的刻板的仪式,没有固定的圣职委任或教士职务,也没有专门的类似基督教的星期日、犹太教的安息日或穆斯林的礼拜五那样的宗教节日供人礼拜。在宗教仪式中,担任专职书记员和主要由梵文写成的吠陀经及叙事诗的朗诵员的人,都是最高等级婆罗门种姓成员,他们也是丧礼、婚礼、成年礼和代人向神祈祷的唯一执行者。这些无疑都是祭司的职能,然而并不要求执行人必为俗人与神灵之间的中间媒介。所有印度教婆罗门成员都不是祭司,虽然印度教祭司管理寺庙并接受供品,但他们远非基督教或犹太教那样正式任命的职务。

印度教的节日也不少,其中大多数的文化色彩与宗教色彩一样浓厚,比如秋季的排灯节是印度重大宗教节日之一,为期五天,相当于现在通用日历的10月下旬。此节供奉财富女神吉祥天女,在孟加拉则供奉女神迦梨。春季的好利节是印度教的春节,即公历2、3月间的望日。该节富于纵情狂欢的特征,届时人们不分种姓、性别、社会地位和年龄,力求尽欢。还存在到著名寺庙和圣地朝觐的古老传统。2001年,在恒河中游阿拉哈巴德举行的12年一次的无遮大会(印度最盛大的河边法会,每三年在四个地方轮流举行,故同一地方每12年举行一次。据说在大会期间,人们沐浴于河中,可以净身、涤心、洁口) 就吸引了3000万人参与。不过,文艺复兴时期开始时遍及欧洲的还俗浪潮,已在受到城市化、工业化、技术革命和民族国家兴起等冲击的今日印度出现。对于数量日渐增加的城市职业印度人来说,宗教已经不如其他更世俗的机会重要。虽然这些人仍只占总人口的少数,但他们多半就是那些抛弃了种姓或对种姓抱无所谓态度的群体。现代印度很多领导人已经采纳了非宗教观念,甚至甘地也曾声言反对种姓歧视,并公开反对苛刻对待不可接触者。

Hinduism印度教

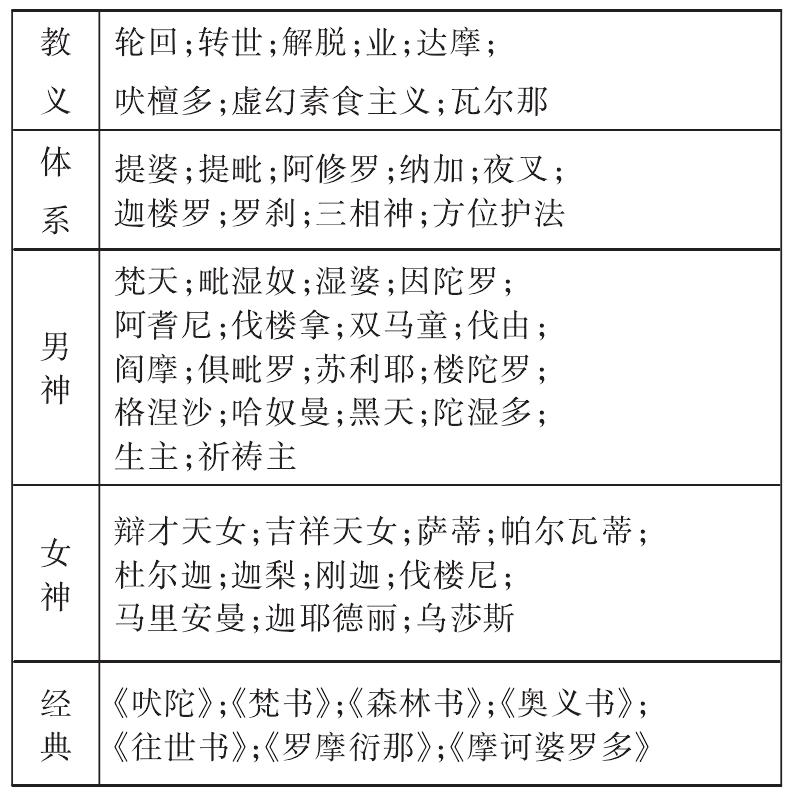

亦称“新婆罗门教”。4世纪前后婆罗门教吸收佛教、耆那教、基督教、伊斯兰教和锡克教等教义和民间信仰演化而成。8~9世纪间经商羯罗改革,逐渐形成现代印度教的雏形。主张善恶有因果,人生有轮回。有三主神:梵天、毗湿奴和湿婆。主要经典有《吠陀》、《奥义书》、《往世书》、《摩诃婆罗多》、《罗摩衍那》等。后逐步形成毗湿奴教、湿婆教和性力派三大派别。印度教节日繁多。主要圣地是恒河及恒河三条支流的发源地,贝拿勒斯是印度教徒朝拜中心。19世纪后印度教在亚洲、非洲及其他地区也有传播。

- 萨伊市场定律是什么意思

- 萨伊德,爱德华是什么意思

- 萨伊法则是什么意思

- 萨伊的公债理论是什么意思

- 萨伊的生产论、价值论和分配论是什么意思

- 萨伊的税收原则是什么意思

- 萨伊的赋税论是什么意思

- 萨伊,j.b.是什么意思

- 萨伊,j·b·是什么意思

- 萨伊,让·巴蒂斯特是什么意思

- 萨伏伊别墅是什么意思

- 萨伏依是什么意思

- 萨伏依公国是什么意思

- 萨伏尼克是什么意思

- 萨伦特是什么意思

- 萨伯-斯堪尼亚公司是什么意思

- 萨佛德拉·拉马斯条约是什么意思

- 萨依乌托克能克让山是什么意思

- 萨依买里是什么意思

- 萨依巴格是什么意思

- 萨依巴格河是什么意思

- 萨依库尔干戈壁是什么意思

- 萨依罕萨依墓葬是什么意思

- 萨依里克是什么意思

- 萨保是什么意思

- 萨催是什么意思

- 萨克察是什么意思

- 萨克察氏是什么意思

- 萨克岛把戏是什么意思

- 萨克拉门托是什么意思

- 萨克拉门托河之战是什么意思

- 萨克斯是什么意思

- 萨克斯号是什么意思

- 萨克斯管是什么意思

- 萨克斯管变音管是什么意思

- 萨克斯管吹口是什么意思

- 萨克斯管吹奏者是什么意思

- 萨克森是什么意思

- 萨克森人是什么意思

- 萨克森公国是什么意思

- 萨克森法典是什么意思

- 萨克森法鉴是什么意思

- 萨克森王国是什么意思

- 萨克森瑞士是什么意思

- 萨克森瑞士风景区是什么意思

- 萨克森豪森是什么意思

- 萨克素是什么意思

- 萨克萨瓦曼城堡是什么意思

- 萨克萨鲁布拉之战是什么意思

- 萨克达·介文是什么意思

- 萨克达尔起义是什么意思

- 萨克达氏是什么意思

- 萨克达氏谱书是什么意思

- 萨克达路是什么意思

- 萨克里蓬塔斯之战是什么意思

- 萨克雷是什么意思

- 萨兰克门之战是什么意思

- 萨兰斯克是什么意思

- 萨兰诺是什么意思

- 萨兰达是什么意思