15_019中庸劄疑

中庸劄疑

【題 解】

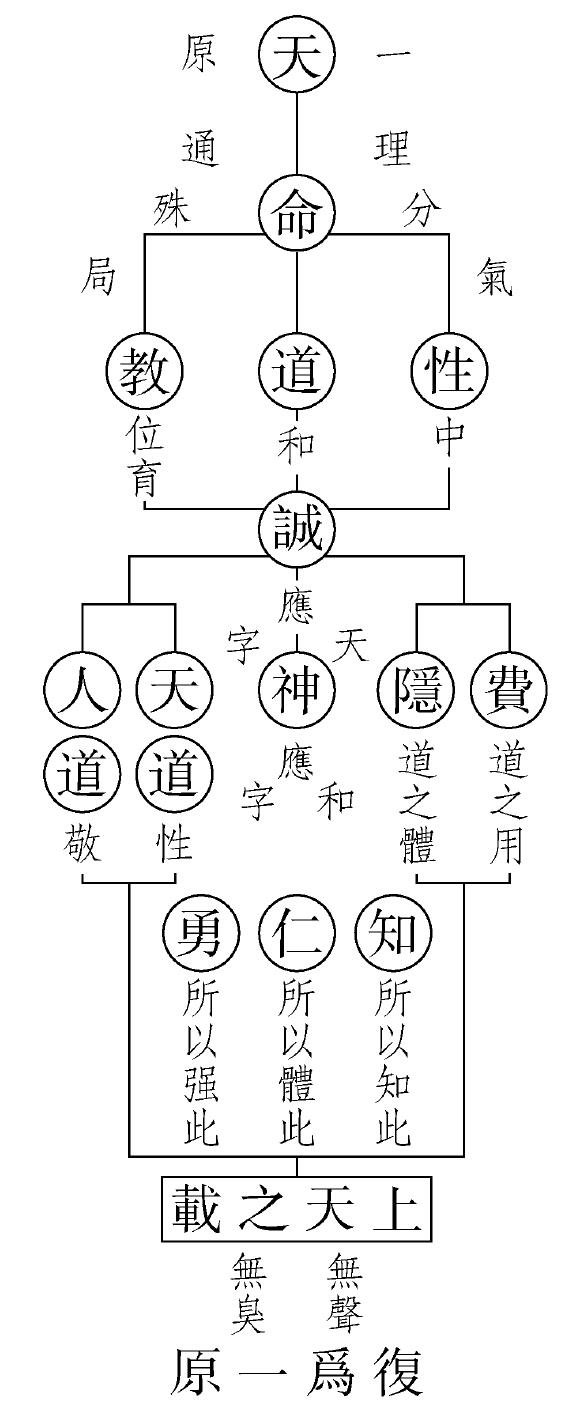

中庸劄疑作者金謹行(一七一二—一七八二),字敬甫,號庸齋,本貫安東,其他情況無考。從其家系和父兄淵源情況看,他屬於三淵金昌翕的學統。本書收録於其文集庸齋集雜著中,通過序圖、序分節圖、首章圖、静有二體圖、鬼神章圖和大指圖等對中庸進行探討。序分節圖分序為十二節,列表概述各節要義,重點解釋人心道心、精一執中、道統傳承等;指出‘道統’二字為全篇綱領。首章圖章分五節,中心是性道教、戒懼慎獨、致中和、萬物育等,以‘誠’為中庸之樞紐。静有二體圖説明静與至静兩種境界:静時有雜念則氣昏理偏,至静時為中則不偏不倚;分析君子時中、知仁勇、君子之道費而隱等。鬼神章圖釋鬼神之德、費隱之義,解説三近勇之次、誠者自成、敦原崇禮、誠神互相體用等含義。中庸大指圖以性道教為綱領、天命為本原、誠神為樞紐、費隱為體段、天道人道為分量、知仁勇為功課,並以哀公章圖和二十六章分節圖通解修身為政之事和天道至誠之功。最後將中庸一書三十三章分為四大節,列表説明各大節的内容和主旨。(吴錫源)

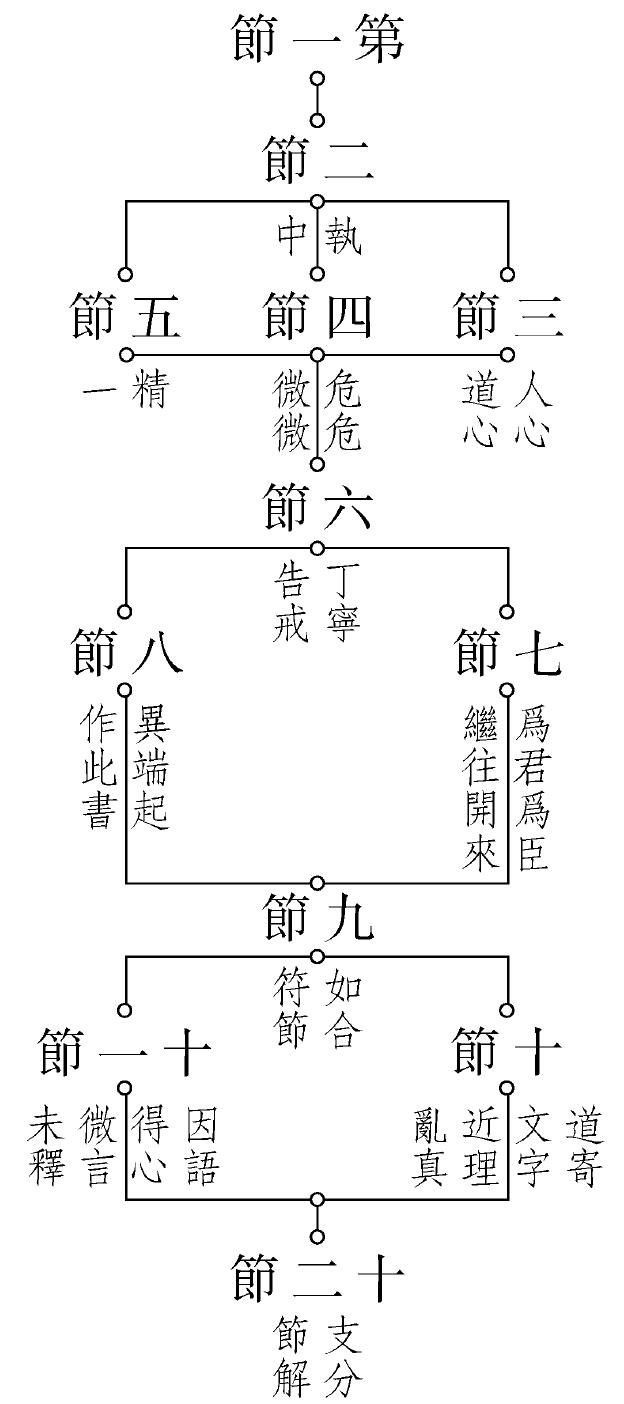

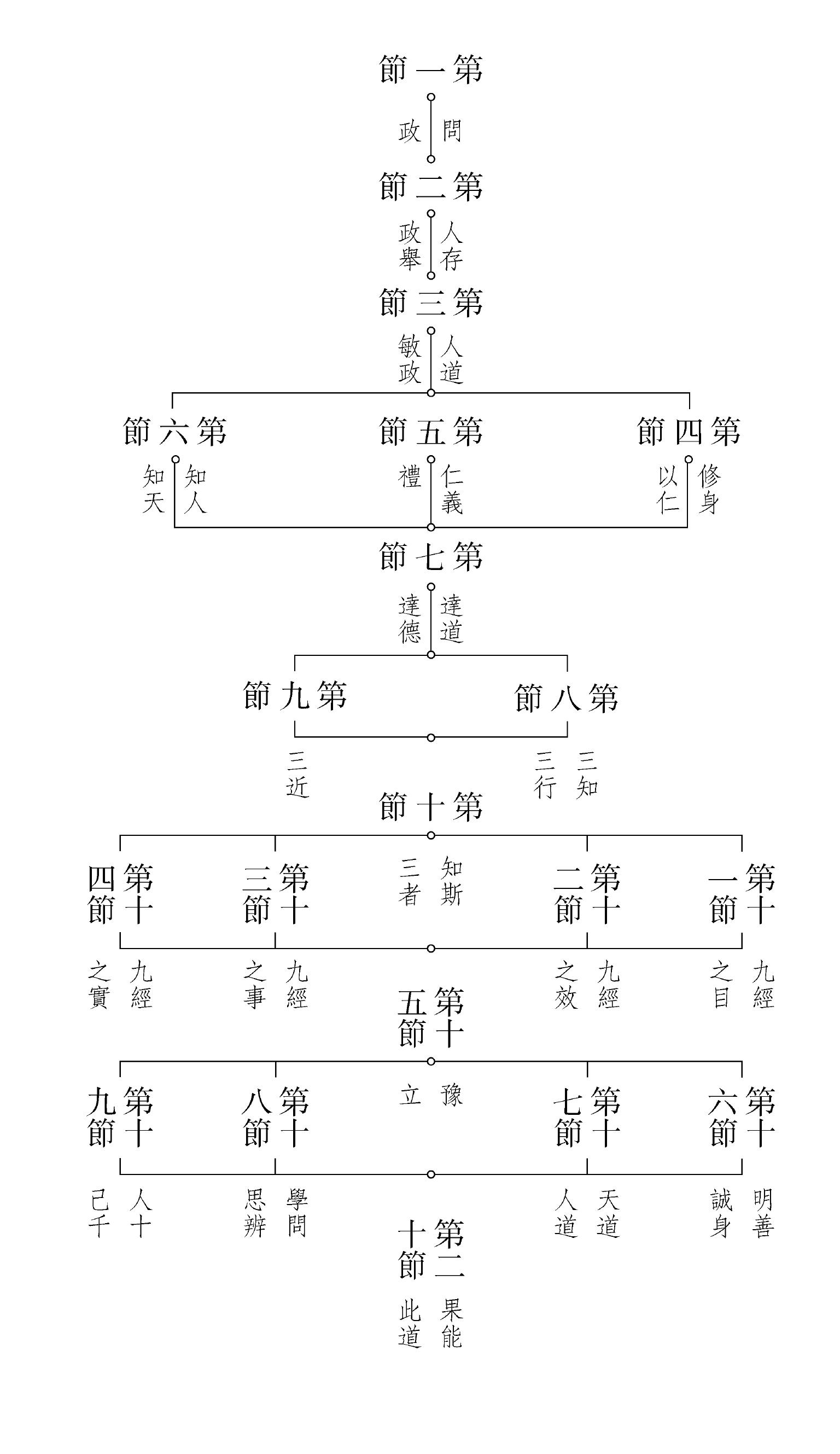

序分節图

序凡十二節。自序首止‘失其傳而作也’為第一節,論作書之由。自‘蓋自上古’止‘庶幾也’為第二節,論心法。自‘蓋嘗論之’止‘難見耳’為第三節,論心之名目。自‘然人莫不’止‘人欲之私矣’為第四節,論心病。自‘精則察夫’止‘差矣’為第五節,論治心之術。自‘夫堯舜’止‘加於此哉’為六節,申言心法。自‘自是以來’止‘堯舜者’為第七節,論傳授之實。自‘然當是時’止‘後之學者’為第八節,論作書之由。自‘蓋其憂之’止‘盡者也’為第九節,論前後一揆。自‘自是而’止‘大亂真矣’為第十節,論書存道亡。自‘然而尚幸’止‘亦有之矣’為十一節,論書道略明。自‘熹自蚤歲’止末端為第十二節,論書道俱明。蓋以此作圖,則第一、二兩節總論一書之要。第三、四、五三節,釋第二節之義,故作三柱對説。第六節結上三節,而應第二節之義。第七節之傳心、八節之作書,承上第六節而起下第九節之義,故作兩柱對説。第九節應上第六節之義,而結第七、八兩節。第十、十一兩節,申明書道晦明,以承第九節之義。末節總結之。按圖可詳。

‘可庶幾。’堯之授舜,不過曰‘允執厥中’者,知舜之能默會也;舜之授禹,又益之以三言者,慮禹之未曉也,故序曰‘必如是可庶幾’。可庶幾三字,可以見禹之不及舜處。或疑‘惟精惟一’猶有所未盡於‘執中’,故下此三字。恐未然。

‘明夫堯之一言’,此‘明’字釋在‘可庶幾’之下,‘堯之一言’下當着乙吐。

‘人心、道心’。性命其源深,故自性命出者謂之原;形氣其迹著,故由形氣發者謂之生。生字、原字,煞有内外淺深之分矣。栗谷曰:‘形氣之生人心,猶木之生火之謂也。’此可見。

先言人心,後言道心者,猶先陰而後陽耶?人心易見,道心難見故耶?學者工夫當先制人心,故先言人心,如孟子之先言血氣之勇,中庸之先言南北之强耶?不敢質言。

具此形氣,便成得人,故形氣之心謂之人心。

人心道心,雖云二歧,本是一心,則似無彼此主客之分言。然此心常主於道義,而為口體而發者亦以道義制之,則此便是道心為主,此便是人心聽命。

人心道心,是心名目;‘執中’之中,是心之則;‘惟精惟一’,是求此則之法。執字是守字之意,這執字非用力執着也。人能致精一之工,則天然有自中之則,故下文云‘動静云為自無過不及之差’。

人心道心,何以謂之雜?何以謂之聽命?今夫當飢而思食是人心,苟非當食之物則雖飢不食者,是道心主宰,人心聽命;不能明卞於當食與不當食之間,是人道之雜;雖知其不當食而迫於飢而食之者,是人心主宰,道心聽命也。

人心道心,統而言之,則均是氣發理乘;而分而言之,則人心多氣邊,道心多理邊。

道心,即率性之謂也,而其間略有差别。道心云者,專指人分上言也;率性云者,兼指人物而言也。

憂之也深,憂去聖遠而異端起矣;慮之也遠,慮愈久而愈失其真也。

‘執中’之中,通動静而言也;‘精一’二字,執中之工夫。而其曰‘精則察夫二者之間而不雜’,是以動時言也;‘一則守其本心之正而不離’,是以静時言也。

執中,分明是兼動静言也。至若‘君子時中’,則執中之謂也者,非專以時中為執中也,乃是‘執中’之中實兼時中之義也。

此篇道統二字,為一篇綱領。堯之一言,舜之三言,禹之庶幾者,莫非此道之統也。所謂‘人心、道心’,此道之名目;‘惟精惟一’,此道之工夫;中之一字,此道之體段也。成湯、文、武以之為君,皋陶、伊、傅以之為臣,孔子以之繼往開來。至於顔曾得其宗,子思懼失其真,佛老大亂真(真)[1],莫非换道之名。而凡篇内三言道統,其餘段段句句結窠歸宿,莫非此道此統。精神命脈昭然指掌,不但義理如此,文章之體亦不外矣。

篇題‘不偏不倚’。既曰不偏,又曰不倚,则偏字倚字各是一意。偏者,偏於喜怒也;倚者,雖無喜怒之偏,而昏氣雜揉,不得為中。如此為説,方有着落。

‘退藏于密。’密则方寸之内也。遂翁曰:‘今以中庸書言之,天下之理包在一卷之中,此便是“退藏于密”。’此説亦好。

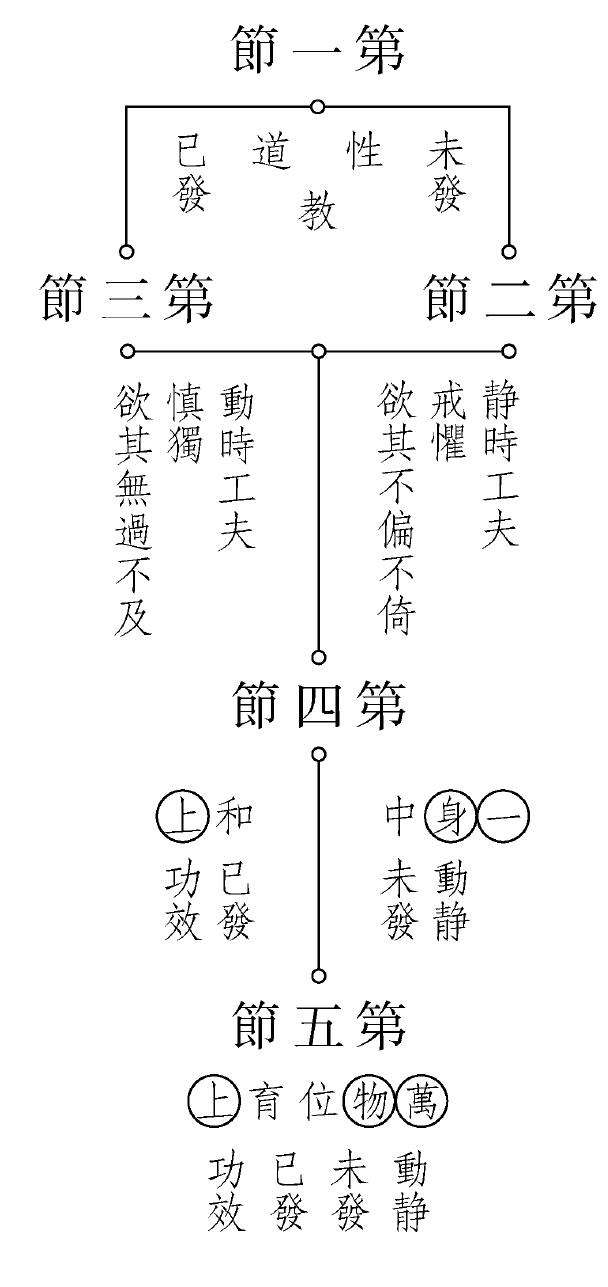

首章图

首節統言性道教,而性屬未發,道屬已發,通動静説也。第二節戒懼之工,欲其不偏不倚,專言静時也。第三節慎獨之工,欲其無過不及,而專言動時也。二節分動静,承上一節。第四節中和,中屬未發,和屬已發。第五節位育,位屬未發,育屬已發,通動静,結上二節。蓋第一節直説動静地界,第二、三兩節分言動静工夫,第四、五兩節合説動静功效。而第四節就一身上説,第五節就萬物上説。於此一章,中庸一篇之意無不備矣,所以居首而統下三十二章之義矣。

‘天命’之天,朱子以理言之,而形體與主宰之意統在其中。

天命之性,主理而言。譬如水之源出於山,而直指山曰源也,則其果成説乎?凡以天為理云者,蓋指其理在天之中也,非直以天為理也。

‘天命之性’一句,無一字不本於夫子之言。天者,夫子所謂‘一陰一陽之謂道’也;命者,夫子所謂‘繼之者善也’;性者,夫子所謂‘成之者性也’。以其在人者言之,則性之該動静,即‘一陰一陽之〔謂〕道也’;情之發見,又是‘繼之者善也’;事之成就,又是‘成之者性也’。天人一貫之妙,聖賢傳授之指,斯可見矣。

‘道之體、道之用’。道之一字,對性而言,則性為體,道為用;而若專言道,則性必為道之體,而情為道之用矣。故‘道也者’,章句以‘性之德具於心’釋道字;‘喜怒哀樂’,章句以‘天命之性’為道之體,以‘率性之道’為道之用。此不可不知。

‘道也者,不可須臾離。’此道字通貫動静,所以戒懼慎獨者,莫非此道之不可離矣。

不睹不聞、戒慎恐懼,各有深淺遠近。不睹近而不聞遠,戒慎淺而恐懼深。

‘天地之氣亦順。’不曰‘萬物之氣亦順’,而曰‘天地之氣亦順’者,何也?萬物得天地之氣以生,故天地之氣順,則鳥獸草木咸若,此即是萬物育。

‘誠’。天命之性,實理自然,天道也;戒懼慎獨,誠之工夫,人道也。‘莫見乎隱,莫顯乎微’,誠之不可掩處;‘致中和、位育’,至誠之工效。蓋誠之一字,中庸之樞紐,故首章雖無名言之處,而誠在裏面矣。

‘變和言庸。’中庸以事理當然之則言之,故曰德行;中和以人心本然之體用言之,故曰性情。中和,即狀性形道之名目;中庸,包人做底工夫説。

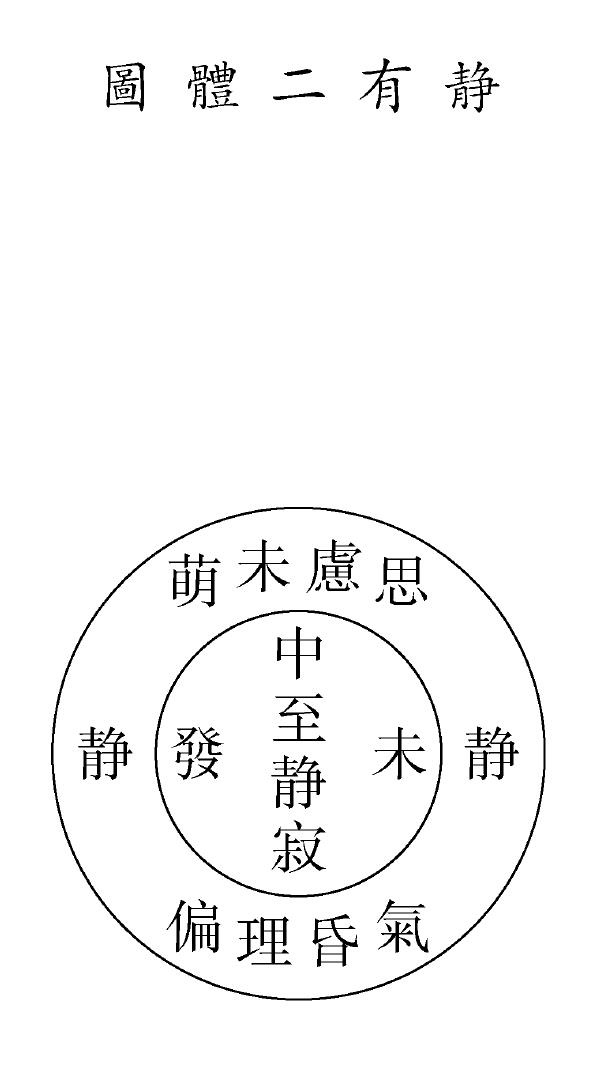

静與至静相對而言,則静即是思慮未萌之時,至静即是無少偏倚者也。蓋思慮雖未萌,猶有昏雜之累,則理便即偏倚,此所以雖屬静時,而猶不得為至静也。至若至静,則氣純於澹一,而理無所偏倚,即所謂寂然不動者,大本之中者也。然則所謂未發,即指至静境界而言者也。然静專言之,則包得至静意。

‘君子時中。’‘中庸’之中通動静言,‘中和’之中指未發言,‘時中’之中指已發言,此則大體説也。然‘時中’之中專言之,則亦兼‘中和’之中,此節所謂‘君子而時中’者是也,故章句兼言戒懼之工。

‘知仁勇。’知、仁雖是二事,而實不相離。故第六章言大舜之智,而仁在其中;第八章言顔淵之仁,而知在其中。至於勇,又兼知仁,故第十章言子路之勇,而知仁亦在其中矣。

‘和而不流’之和,‘中立不倚’之中,與首章大本達道自異。首章‘中和’是就性情上言也,此章‘中和’是就行事上説也。

‘君子之道費而隱。’上節既分君子、小人,節節對舉,而末乃以君子之成德結之,故自此專言君子之道。而君子之道,大而無外,小而無内,而其所以然則非見聞所及,故曰‘費而隱’。此‘中散為萬事’張本。

費隱與中和,皆言理之體用也,而費隱就一處言之,中和就異位言者也。然費隱之體用最為難言。蓋理之本體無形,而其用至廣,纔無形便至廣,固難以體用分言。就這理分言之,則無形底可謂之體,至廣底可謂之用也。至若中和,則分動静言體用也。均是説體用,而所論處各自不同。

‘夫婦’一節,是言道之大小也;‘鳶魚’節,言道之在上下也;‘造端’節,言道之在遠近也。大小、上下、遠近,道無不在,故曰費。

‘天下莫能載、天下莫能破’。天下二字,以天下之大看,則於‘莫能載’協,而‘莫能破’不協。蓋破者,劈破也,莫能破者,言其至小而不能破,其與天下之大相干涉乎?退溪曰:‘極天下之力莫能載,極天下之智莫能破。’此蓋以天下之人看矣。下文‘惟天下至誠’注‘聖人之德之實,天下莫能加’,文勢與此不類,當以退溪説為正耳。

十二章極言道之費處,恐人之無以摸捉,故十三章第一節、第二節言道之不遠人;而又不知道之入頭處,故提言忠恕二字以為入道階梯,而第四節申釋忠恕二字。

吃緊為人,緊切示人之謂也;活潑潑地,語意活動之(之)[2]謂也。

‘忠、恕’。忠者,吾心十分無僞之稱,此所為盡己也。或作為人謀忠看,非是。到恕字方是及人之事也。

‘其則不遠、猶以為遠’。既曰不遠,又曰遠者,何也?蓋不遠云者,不離於遠底圈套,則不遠所以為遠也,如相近之為不近語訓耳。

五所求,闕夫婦之目者,何也?此蓋連環説也。父子、君臣、朋友、兄弟,皆可兼言,而夫婦則不得兼,故特闕之耳。或言已言於十二章,故闕之云,可笑。

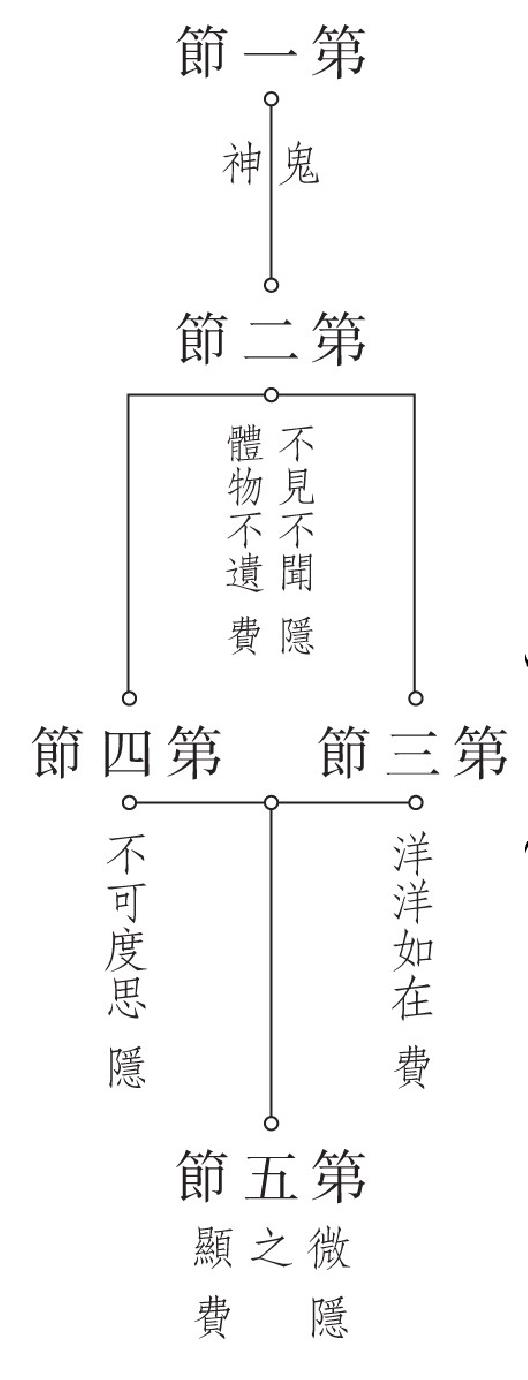

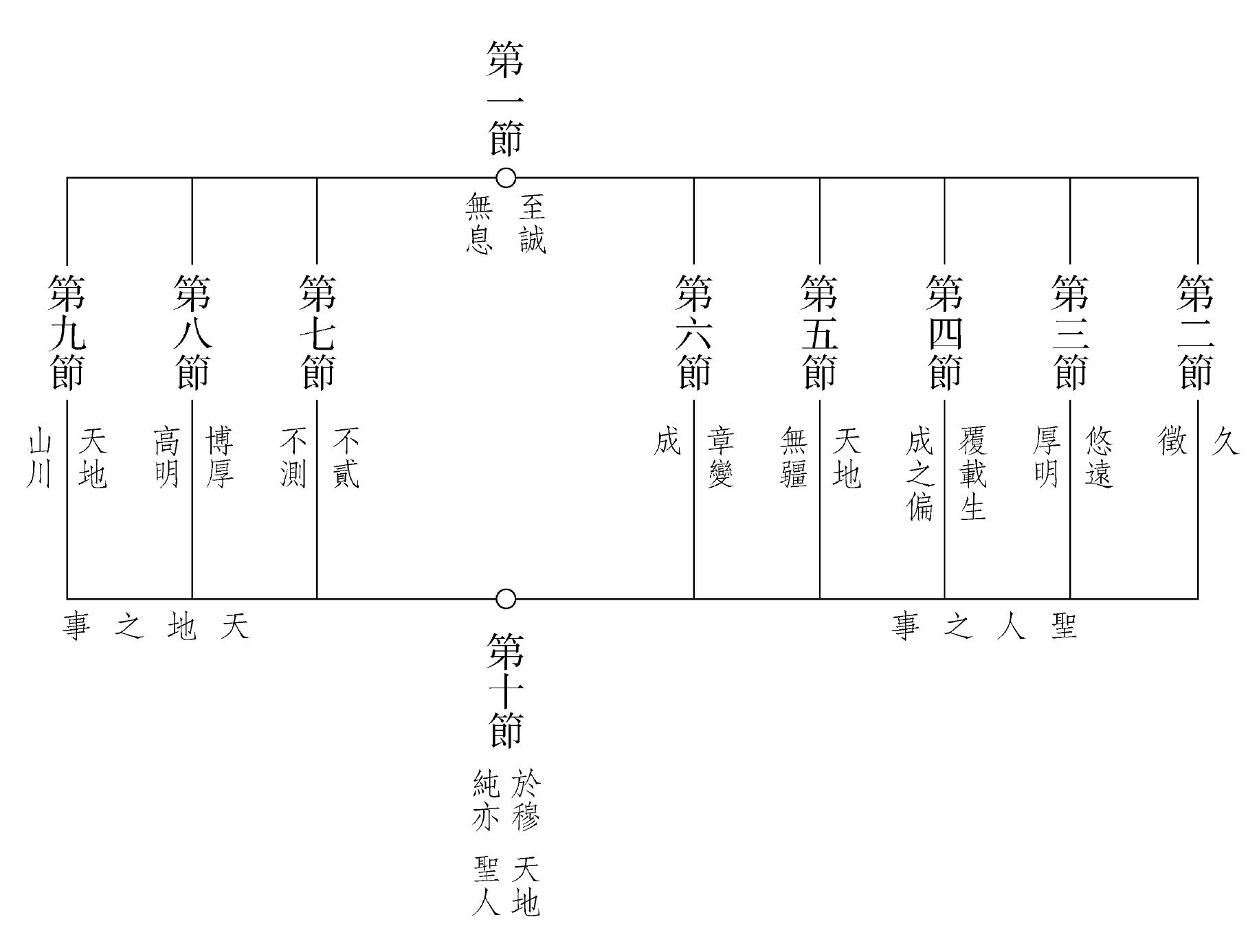

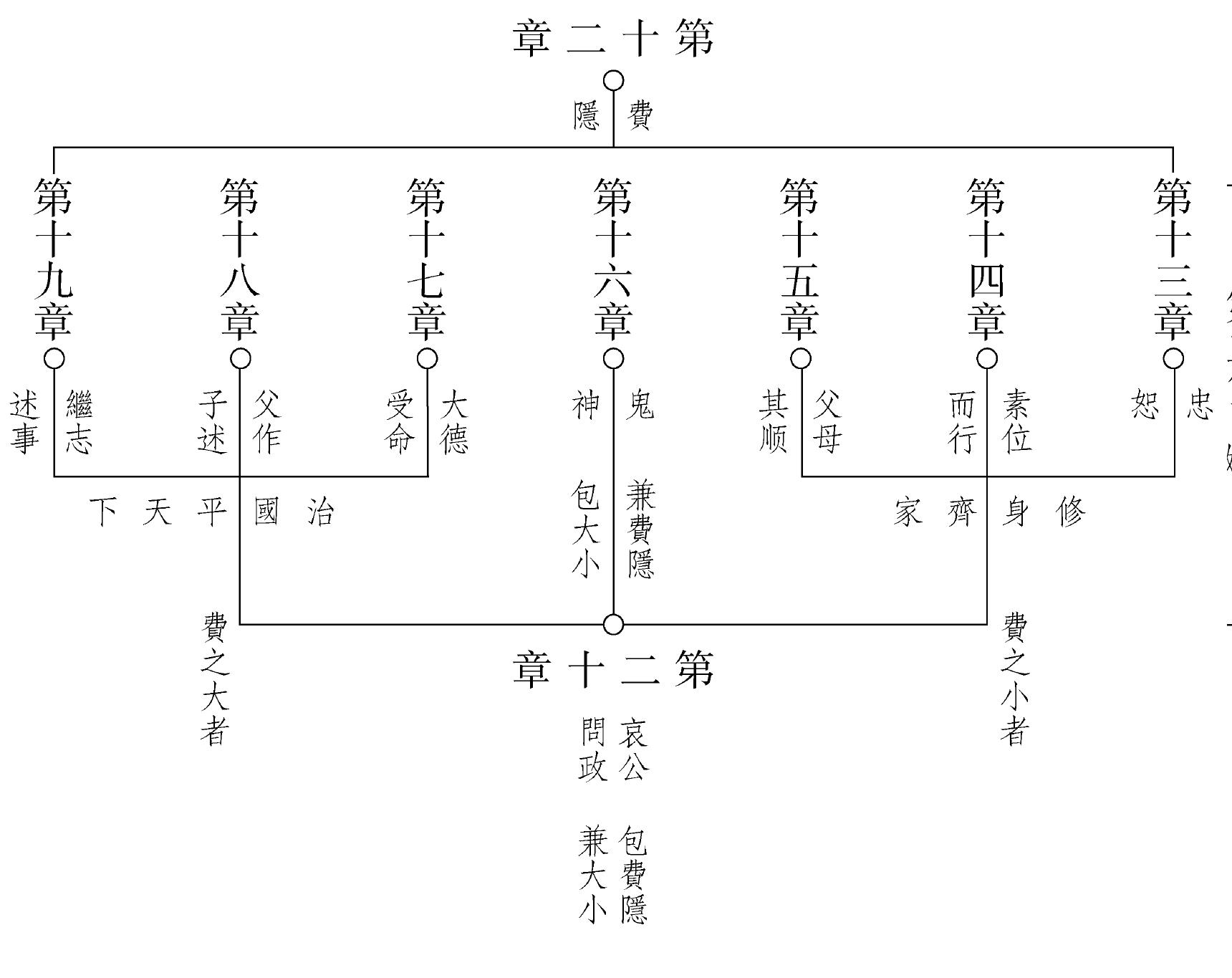

鬼神章圖

第一節言鬼神,即題目也。第二節言鬼神之德之實:不見不聞,隱也;體物不遺,費也。第三節洋洋如在,費也。第四節‘不可度思’,隱也。第五節‘微之顯’,微屬隱,顯屬費。蓋此一章專釋鬼神,而鬼神之德不外乎費隱二字,故第二節總論費隱,第三、四兩節對説費隱,第五節合説費隱。費隱之為一篇眼目,即可見矣。

‘鬼神’章上下承屬之意,‘兼費隱、包大小’,當為正義,而又有一説焉。十四章既言‘竢命’,十七章又言‘受命’,而鬼神是命也。十七章言‘栽者培之,傾者覆之’,章句曰‘氣至而滋息、氣反而游散’者,無非鬼神之事。則‘鬼神’一章居中包上下之意,昭然自明矣。

‘鬼神’章專説費隱,而大小在其中,故曰‘兼費隱、包大小’;‘哀公’章專説大小,而費隱在其中,故曰‘包費隱、兼小大’。

‘三近〔者〕,勇之次。’知仁勇,成德之名;而好學、力行、知恥,求其入德之事,故下近字。不曰‘知仁勇之次’,而曰‘勇之次’者,好學、力行、知恥皆有奮發做行底意故也。謂之次者,亦以未及乎勇,而為次於勇也。

‘知仁’。不曰知行而曰知仁者,何也?仁者,四德之首,而衆善之長也,比行字益切。仁乃體行之事,故屬之行。

‘誠者自成,而道自道。’誠自成者,主誠而言者也,自成云者,自能成就也;道自道者,主人而言,自道云者,我自行也。人有實心,然後行當行底道理,故心為本而理為用。不曰理而曰心者,心字比理字尤切近;不曰體而曰本者,本字比體字亦切矣。

‘敦厚以崇禮。’小注:‘不曰“而”而曰“以”,何也’,‘下而字則重在下股’,‘下以字重在上股’。蓋不致知無以存心,故‘盡精微’重於‘致廣大’,‘道中庸、知新’亦然。而至於‘敦厚、崇禮’,則必敦厚然後可以崇禮,故亦‘以’而别之。遂翁曰:‘“敦厚以崇禮”,如“禮後乎”意。’信善喻也。

自誠之性,孟子‘性之’之性,通書‘性焉’之性,同是氣質之性。通書注曰‘性者,獨得於天’,其意尤明矣。雖曰獨得,實無一毫所加於人所同得之本性矣。

‘並育不害、並行不悖’。並育並行,有混淪意思,故曰大德;不相害不相悖,有區别意思,故曰小德。蓋天地至大,故使鳥獸草木各有定處而不相害,使四時日月各有躔度而不相悖,此川流敦化所以為天地之德也。

或以神與聖分作二等境界,聖上謂别有神,又以神屬大德敦化,以聖屬小德川流,是不但全不識神聖,亦不知小大德之為一。夫神者,妙用之謂;聖者,全體之謂。小德以聖神之德在外者言,大德以聖神之德在内者言。全體自有内外之分,則聖固兼大小之德矣;妙用亦有内外之分,則神亦兼大小之德矣。分屬之説已是不通。而雖以大界分言之,全體為體,妙用為用;内為體,而外為用。必欲以體用分屬,則聖或可屬於大德,神或可屬於小德矣。果如或者之説,則以妙用屬内,全體屬外,顛倒傅會,不成義理,可怪。

‘唯天下至聖’章。寬,恢大也;裕,有餘也;温,温良也;柔,柔順也,此皆仁底意思。發,勇往也;强,不息也;剛,剛猛也;毅,堅確也,此皆義底意思。齊,潔齊也;莊,嚴肅也;中,中節也;正,不邪也,此皆有禮底意思。‘文理密察’解見章句,皆有智底意思。

‘慎思’。不曰深而曰慎者,自有深意。若曰深思,則異端邪説莫非深思中事也;若曰慎思,則必審於邪正過不及之間,不至索隱搜怪、浪費思量故也。聖人一字下得其輕重淺深,此可見矣。其‘審問、明辨’,同一義意,因是推去,亦可見矣。

或曰:‘未發之前無工夫,纔着工夫便是已發。’或曰:‘衆人則有工夫,而聖人則無之。’兩説皆非。中庸‘戒懼’,大學‘正心’,皆未發存養之工。語類及大全極論致中主一之工,則從上聖賢皆已言之。而且心不能自静,待工而静,静而無工,静不得久矣。大本之中,安得而自立乎?且衆人與聖人,雖有用力多少之異,其為工則一也。聖人之心自非枯木死灰,則安得無工夫乎?文王之‘於穆不已’者,亦莫非未發之工矣。

誠為神之體,而神為誠之用,‘誠、神’二字實此篇樞紐,章内似無明言之處。而二十六章言‘其為物不貳’,故‘其生物不測’,‘為物不貳’者,誠也;‘生物不測’者,神也。

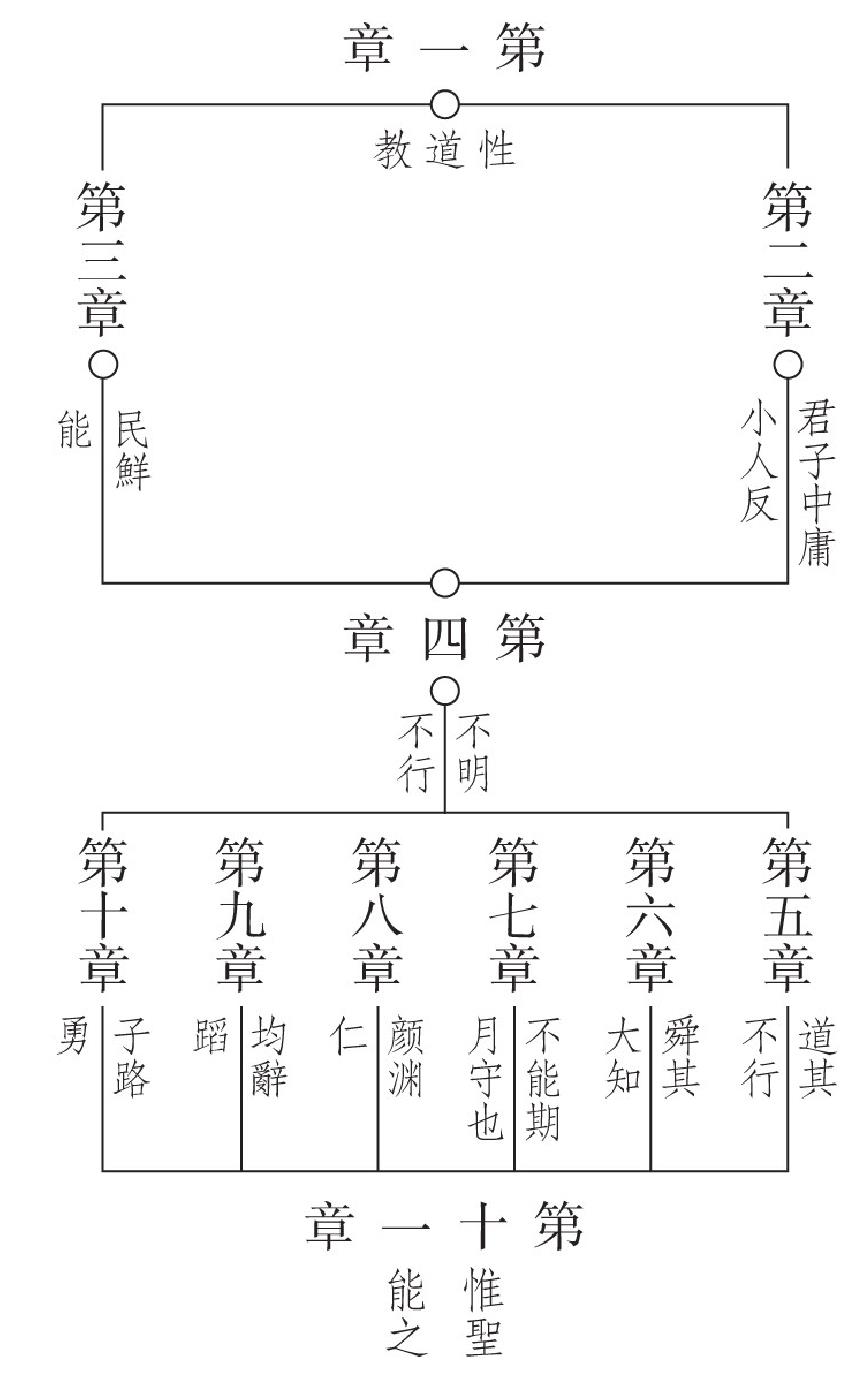

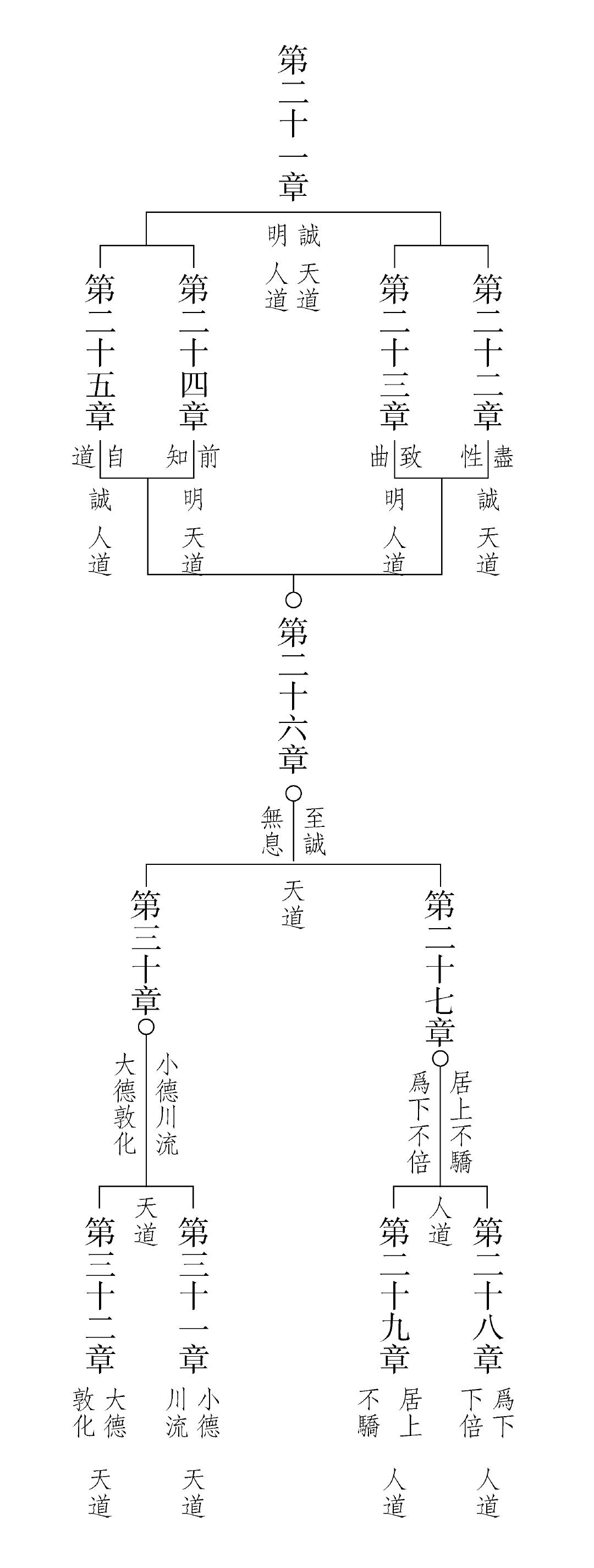

中庸大指圖

中庸一書,‘始言一理,中散為萬事,末復合為一理’。不但義理如此,文章亦然。首章言天命,天即理也,是一理也;十一章以下言費隱與天道人道,是萬事也;末章言上天,是一理也。上下天字,互相照應。就首章言之,天是一原,命以下為分殊;天命屬理,通性道以下屬氣局。就十一以下諸章而言之,費隱就道上分體用,天道人道就天人上分體用。大抵‘性道教’三字為一篇綱領,而天命為性道之本原,誠神為性道之樞紐,費隱為性道之體段,天道人道為性道之分量,知仁勇為性道之工課,按圖義可見矣。

‘天命之謂性,率性之謂道。’或以‘性、道’二字俱屬未發,此恐未然。天命之性固屬未發,而率性之道則既着率字,率是已發之事。且朱子釋道字曰:‘人物各循其性之自然,則其日用事物之間,莫不各有當行之路。’此道之屬已發,未啻皎如矣。況‘中和’節章句以‘天命’釋‘中’,以‘循性’釋‘和’。若以道字屬未發,則亦將以‘達道’謂未發歟?

未發工夫有可以形言者,始則收斂莊密,中則當體照管,終則保有貞久。蓋人之一心,方發則應務,將發則察幾,未發則存誠,存誠約矣。若無云為,猶有戒懼,可不謂工夫乎?故朱子曰‘昭昭具在’,曰‘惺惺在這裏’,曰‘不昏了他’,曰‘視於無形,聽於無聲’,皆從本體上説出矣。

朱子易寂感説:‘程子曰“中者,〔言〕寂然不動者也”,“和者,〔言〕感而遂通者也”[3]。然中和,以性情言者也;寂感,以心言者也。中和蓋所以為寂感也。觀言字、者字,可見其微意矣。’讀者不可不察。

中和二字,俱是單指理而言者也。蓋中者,就未發上指其理之不偏倚而言者也;和者,就已發上指其理之無乖戾而言者也。故朱子論中和,以為狀性之體、形道之用。道之體用,何嘗和氣言者耶?

‘極其中、極其和’。極字意,專在於章句‘其守(勿)〔不〕失’、‘無適不然’兩句上。蓋衆人雖有中和時節,而特其翣然中偶爾和耳。惟聖能守之不失,常常中矣;無適不然,每每和矣,此乃中和之極工也。此極字,若不精察,則易認以‘中和’之中有八九分境界矣。

‘中庸’之中,太極圖之極,雖就一境界説,而自有大小偏全之不同。中是理之無偏倚者也,極是理之至極無名者也。故中不能包極,極能包中。蓋極有至費至隱、至神至妙、至正至中底意思。凡係名理之事,皆包在極字中矣。

哀公章圖

右二十六章分節圖。第一節,總論至誠之體。自第二節止第六節,論聖人之誠。自第七節止第九節,論天地之誠。末節,合論聖人天地以結之。

‘三知’。‘遠之近’以己對物而言,禍福之來由己之善惡也;‘風之自’以身對心而言,身之善惡由心之邪正也;‘微之顯’專就心而言,心雖至微,能為一身之主、萬事之綱也。‘遠之近、風之自’,自外推内之説也;‘微之顯’,自内推外之説也。

第一大節圖

首章為一篇之體要,居上而包下諸章。第二章君子能中庸,小人不能。第三章言不但小人不能中庸,衆人亦皆不能,此兩節當為兩柱對説。第四章言道之不行不明,由於知愚賢不肖之過不及,結上兩章。第五章言不明故不行,以起知之端。第六章言大舜之知,此知之無過不及而道之所以行。第七章言不行故不明,以起仁之端。而第八章言顔淵之仁,此行之無過不及而道之所以明。第九章言知仁勇之事,承上仁、知,起下勇之端。第十章言子路之勇。以上六章比肩,承上第四章之義,而知。仁、勇三章為三柱。第五、七、九,三章相間起端。第十一章通論知仁勇之過不及與聖人之知仁勇,總結以上諸章。

第二大節圖

第十二章言道之費隱,包下諸章。第十三、四兩章言修身之事。十五章言齊家之事。十六章言鬼神。十七、八、九三章言受天命、治天下之事。十三以下三章,在下者之事,費之小者。十七章以下三章,在上者之事,費之大者。十六一章‘兼費隱、包小大’。以上七章比肩承上第十二章之義。第二十章通論修身為政之事,總結以上諸章。

第三大節圖

第二十一章言體道之人有誠明天人之分,包下諸章。第二十二章言盡性之仁,二十三章言致曲之誠,二十四章言天道、前知之知,二十五章言誠之可勉。以上四章比肩,承上二十一章之義,相間説天道、人道,而第二十二章多説‘明’,二十三章多説‘誠’,二十四章多説‘明’,二十五章多説‘誠’。第二十六章言天道至誠之極功,結二十二章以下四章之義。第二十七章極言修德凝道之方,不驕不倍之效。二十八、九兩章分説不驕、不倍。以上皆言人道。第三十章極言聖人之德,有川流敦化之分。三十一、二兩章分説川流敦化。以上皆言天道。二十七、三十章當作兩柱,對説天人,承上第二十六章之義。

第四大節圖

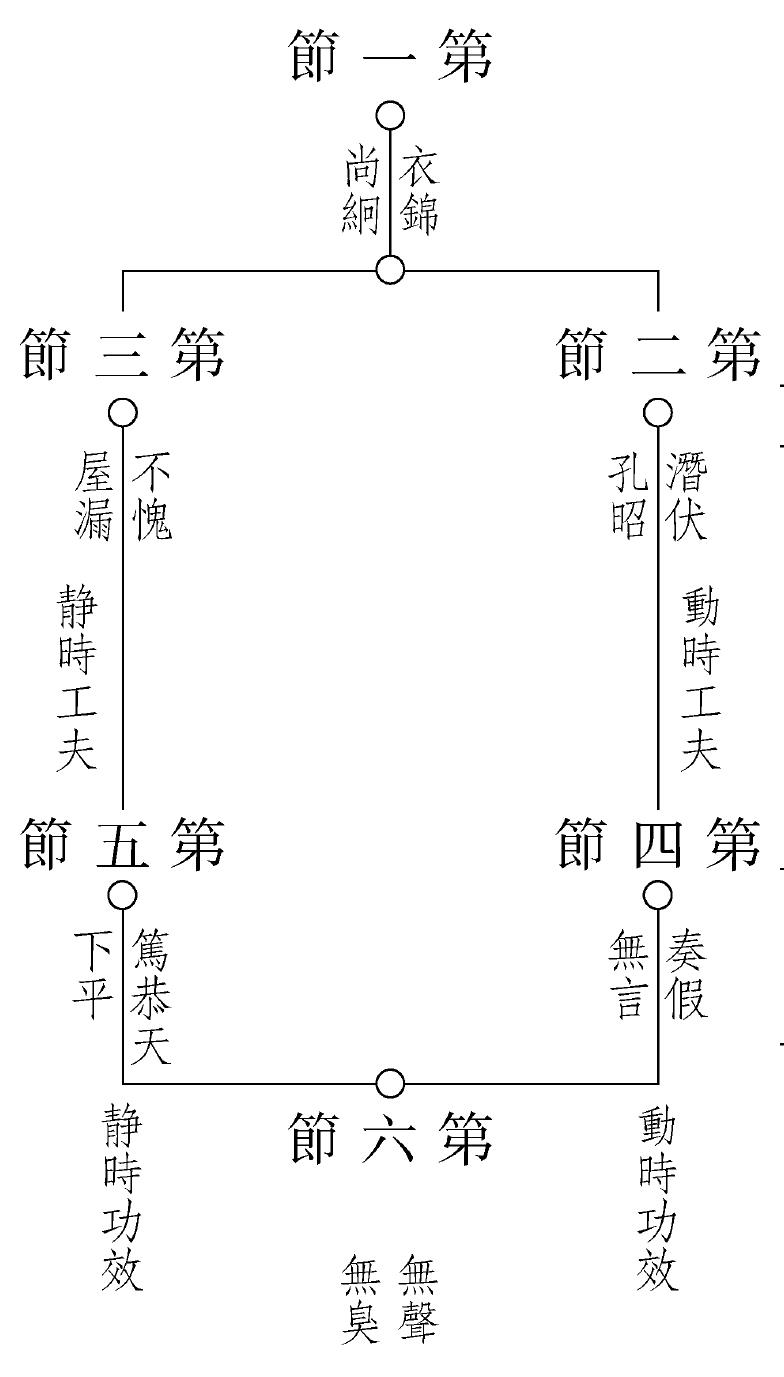

第三十三章,一篇之要,自為一節。第一段言立心之要,包下諸段。第二段言動時工夫,第三段言静時工夫;第四段言動時功效,第五段言静時功效。對待作兩柱,以承第一段之義。末段極贊至德淵微之妙,總結以上諸段。

☚ 15_018韓國經學資料集成中庸第四册 15_020中庸通理 ☛

- 褒襮是什么意思

- 褒见一字,贵逾轩冕;贬在片言,诛深斧钺是什么意思

- 褒见一字,贵逾轩冕;贬在片言,诛深斧钺。是什么意思

- 褒誉是什么意思

- 褒讥是什么意思

- 褒许是什么意思

- 褒评是什么意思

- 褒词是什么意思

- 褒词贬用是什么意思

- 褒谈是什么意思

- 褒谥是什么意思

- 褒谷古迹輯略是什么意思

- 褒责是什么意思

- 褒贤是什么意思

- 褒贤遏恶是什么意思

- 褒贤阁是什么意思

- 褒贬是什么意思

- 褒贬不一是什么意思

- 褒贬与夺是什么意思

- 褒贬互换是什么意思

- 褒贬互见是什么意思

- 褒贬人物是什么意思

- 褒贬包弹是什么意思

- 褒贬扬抑是什么意思

- 褒贬批评是什么意思

- 褒贬抑扬是什么意思

- 褒贬教育的艺术是什么意思

- 褒贬是买主是什么意思

- 褒贬是买主儿是什么意思

- 褒贬是买主,喝彩是闲人是什么意思

- 褒贬毁誉是什么意思

- 褒贬(一)是什么意思

- 褒贲是什么意思

- 褒赏是什么意思

- 褒赏荣宠是什么意思

- 褒赐是什么意思

- 褒赞是什么意思

- 褒迁是什么意思

- 褒进是什么意思

- 褒采是什么意思

- 褒采一介是什么意思

- 褒重是什么意思

- 褒重优待是什么意思

- 褒重敦睦是什么意思

- 褒隆是什么意思

- 褒颂是什么意思

- 褒饰是什么意思

- 褒鲁侯国是什么意思

- 褓是什么意思

- 褓乳是什么意思

- 褓衣是什么意思

- 褓被是什么意思

- 褓裙是什么意思

- 褓襁是什么意思

- 褔是什么意思

- 褕是什么意思

- 褕狄是什么意思

- 褕翟是什么意思

- 褕衣是什么意思

- 褕衣甘食是什么意思