稻小球菌核病测报调查方法

稻小球菌核病是由Helminthosporium sigmoideum Cav.引起的真菌性病害,其有性世代为Leptospaeria salvinii Catt.,在我国尚未发现。稻小球菌核病主要分布在长江中、下游和华南地区,北方稻区也偶有发生。晚稻重于早稻,受害较重的田块一般减产10%~20%,多的达到50%~90%,有些年份造成大面积倒伏,成为水稻后期重要病害之一。

1 预测依据

稻小球菌核病的测报主要根据稻飞虱发生量、肥水管理、残存菌核量等预报因子综合分析,预报病害发生发展趋势。

1.1 稻飞虱发生量

稻飞虱为害水稻基部后造成伤口,诱使本病病菌从伤口侵入。此外,病斑和水面上的菌核表面产生的大量孢子,随稻飞虱为害,也能导致初次和再次侵染,加重小球菌核病的发生。因此,凡晚稻中后期稻飞虱大发生的年份,小球菌核病的为害也显着加重。

1.2 土壤中含钾量

氮肥多,而土壤中缺钾或钾肥不足,使水稻的氮素同化作用不正常,体内铵态氮和可溶性氮增多,同时,使稻株中纤维素减少,茎秆生长柔软,易死秆倒伏,加重小球菌核病的发生。因此,在缺钾区,增施钾肥可显着减轻病害。

1.3 灌水

凡水稻生长前、中期灌深水,后期断水过早,土壤干燥过久的田块,或长期深灌、排水不良的烂田等均可能发病较重。

1.4 田间残留菌核

田间残留菌核多少与发病关系密切。上年或上季发病重、残留菌核多的田,发生重;反之则轻。

此外,水稻品种抗病性有显着差异。

2 调查内容和方法

2.1 冬后稻田残留菌核量调查

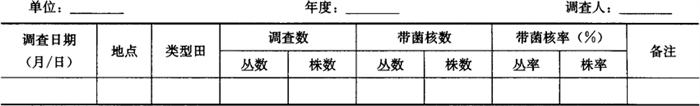

每年3月下旬,调查绿肥、冬闲田10块,每块田随机挖取50丛稻桩。记载有菌核的丛、株数,计算有菌核丛率和株率。调查结果记入表4-19。

表4-19 稻小球菌核病残留菌核调查表

2.2 病情消长动态调查

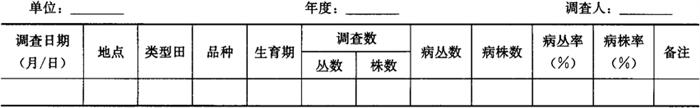

从8月中旬起,选取各类型田若干块,每10天调查1次,每块田查100丛。记载病丛率,从中固定10~20丛,调查病株率。杂交稻查到10月中旬,粳糯稻查到10月下旬。调查结果记入表4-20。

表4-20 稻小球菌核病田间病情调查表

2.3 病情稳定期普查

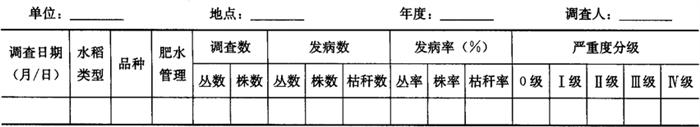

在各类型品种成熟前5~7天,选择10块以上稻田,采用平行跳跃式随机取样,每块田至少挖取10丛稻,逐株剥查并分级,计算病丛率、病株率、枯秆率、有菌核株率及严重度。调查结果记入表4-21。

表4-21 稻小球菌核病病情普查记载表

3 预测方法

根据当地农业区域、土壤含钾量、晚稻前期本病的田间病株率、菌核量和品种抗病性等因子,结合当年稻飞虱发生趋势、氮肥用量和秋季气温预报,综合分析做出当年晚稻稻小球菌核病趋势预测。

4 预测参考资料

4.1 稻小球菌核病病情分级标准

◆0级:全株无病;

◆1级:顶叶青绿,茎秆基部叶鞘上有小病斑,黑斑未侵入茎秆;

◆2级:顶叶青绿,茎秆基部叶鞘上有大病斑,黑斑已侵入基部茎秆的茎表或内壁,但茎腔内未见菌丝、菌核;

◆3级:顶叶叶片已枯黄,但叶鞘尚青,茎腔内有菌丝,但未见菌核,茎秆基部始软化,但未现全株枯死;

◆4级:全株枯死(以顶叶叶片与叶鞘均枯死为准),剥开茎腔内有菌核,或有白毛状菌丝,或有泥灰色霉,或茎基腔内变黑腐烂。

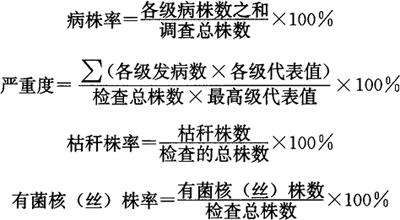

4.2 计算方法

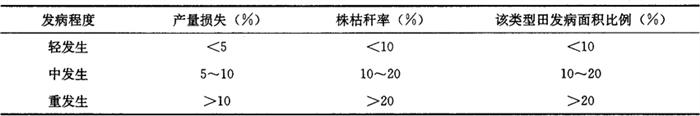

4.3 发病为害程度分级标准

- 赵镕是什么意思

- 赵镜涓是什么意思

- 赵镢头的遗嘱是什么意思

- 赵长军是什么意思

- 赵长军是什么意思

- 赵长卿是什么意思

- 赵长城是什么意思

- 赵长江是什么意思

- 赵问墓誌是什么意思

- 赵闲闲写字是什么意思

- 赵闻礼是什么意思

- 赵闻起是什么意思

- 赵阎王是什么意思

- 赵阎王是什么意思

- 赵阎王是什么意思

- 赵阶熊是什么意思

- 赵阿哥潘是什么意思

- 赵陀是什么意思

- 赵陀(南越武王)是什么意思

- 赵隽明是什么意思

- 赵隽明是什么意思

- 赵雄是什么意思

- 赵雍是什么意思

- 赵雍是什么意思

- 赵雍是什么意思

- 赵雍是什么意思

- 赵雍是什么意思

- 赵雍是什么意思

- 赵雍是什么意思

- 赵雨水是什么意思

- 赵雪是什么意思

- 赵雪是什么意思

- 赵雪华是什么意思

- 赵雪峰是什么意思

- 赵霄虹是什么意思

- 赵震是什么意思

- 赵震炎是什么意思

- 赵霈涛是什么意思

- 赵霞是什么意思

- 赵露是什么意思

- 赵青是什么意思

- 赵青是什么意思

- 赵青是什么意思

- 赵青勃是什么意思

- 赵靖黎是什么意思

- 赵靖黎是什么意思

- 赵静波是什么意思

- 赵鞅是什么意思

- 赵鞅是什么意思

- 赵鞅叹是什么意思

- 赵音是什么意思

- 赵韵莺是什么意思

- 赵韶光是什么意思

- 赵韶绚是什么意思

- 赵頵是什么意思

- 赵项(音须xū)是什么意思

- 赵领义是什么意思

- 赵颜是什么意思

- 赵飞克是什么意思

- 赵飞燕是什么意思