固井计算

(一)注水泥计算

1.水泥用量

(1)理论计算法

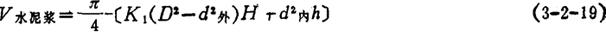

①水泥浆用量

式中 V水泥浆——水泥浆用量(m3)

K1——水泥附加系数(按地层分地区确定)

D——井眼直径(m)

d外d内——分别为套管外径、内径(m)

H——套管外水泥返高(m)

h——套管内水泥塞高(m)

②干水泥量计算

式中 Q干——干水泥量(t)

γ水泥——干水泥相对密度

γ水——水的相对密度

m——水灰比

Q总=K2·Q干 (3-2-21)

式中 Q总——干水泥总量(t)

K2——地面损失系数(取1.05~1.10)

③水泥浆相对密度计算:

式中 γ水泥浆——水泥浆相对密度

(2)现场水泥浆用量计算法 现场注水泥量,除按实测井径、套管内外径、水泥上返高度与水泥浆相对密度计算所需容积外,还应附加一个系数,求得实际施工用量。

①水泥浆用量:

V水泥浆=V1+V2+V3 (3-2-23)

式中 V水泥浆——水泥浆量(L)

V1——管外裸眼段水泥浆量(L)

V2——套管与套管环形间隙水泥浆量(L)

V3——管内水泥塞容积(L)

i管外裸眼段水泥浆量的计算:

V1=(g1H1+g2H2+…gnHn)K1(L) (3-2-24)

式中 g1、g2…gn——不同井径与套管每米环形间隙容积(根据平均井径求得)(L)

H1、H2…Hn——不同井径段的长度(m)

K1——水泥附加系数(按地层分地区,如是否漏失等确定)。

ii套管与套管环形间隙水泥浆量计算

V2=g套H套 (3-2-25)

式中 g套——套管与套管环形间隙容积(L/m)

H——套管与套管环形返高(m)

iii管内水泥塞容积计算

V3=g·H (3-2-26)

式中 g——管内每米容积(L/m)

H——水泥塞高度(m)

②干水泥量的计算

式中 Q干——干水泥量(kg)

V水泥浆——水泥浆用量(L)

G——一袋干水泥所配需用相对密度的水泥浆量(L/袋)

③实际耗用水泥量

Q总=KzQ干 (3-2-28)

式中 Q总——实际耗用水泥量(kg)

Kz——地面损失系数(按施工现场实际需要确定)

2.配制水泥浆的用水量

V水=m·Q总 (3-2-29)

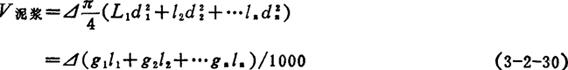

3.替泥浆量的计算

式中 V泥浆——替泥浆量(m3)

⊿——泥浆压缩系数。管径小于或等于178mm(7″)的套管,△为1.02~1.03;

管径大于178mm(7″)的套管,△为1.03~1.05

d1d2…dn——各段套管内径(m)

l1l2……ln——水泥塞以上各段不同壁厚的套管长度(m)

g1g2……gn——水泥塞以上各段不同壁厚套管的每米容积(L/m)

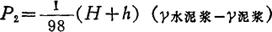

4.泵压计算

P=P1+P2 (3-2-31)

式中 P——最高泵压(MPa)

P1——克服流动阻力所需的泵压(MPa)

当井深<1000m时,P1=(0.01l+8)÷9.8(MPa);

当井深>1000m时,P1=(0.01L+16)÷9.8(MPa)

P2——克服管内外液柱压力所需之泵压(MPa)

H——管外水泥柱高(m)

h——管内水泥塞高(m)

γ水泥浆——水泥浆相对密度

γ水泥浆——顶替泥浆相对密度

5.注水泥总时间:

T=T1+T2+T3+T4 (3—2—32)

式中: T——注水泥总时间(min)

T1——配制水泥浆时间(min)

Q——注入水泥总量(袋)

m——单车每分钟注入水泥量(袋)

n——水泥车车数

T2——倒换闸门、开挡销、顶木塞时间(1~3min)

T3——替泥浆时间(min)

V——替泥浆总量(m3)

Q1——每分钟替泥浆量(m3/min)

T4——碰压时间(min)

(二)套管强度计算

1.前苏联套管强度计算公式

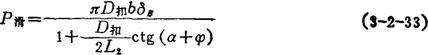

(1)套管丝扣滑脱负荷

式中 P滑——丝扣抗滑脱负荷(kg)

D扣——第一完整扣平均直径(cm)

D扣=d+b

d——套管内径(cm)

b——第一完整扣扣根壁厚(cm)

1∶16时,b=δ-h-0.05

1∶32时,b=δ-h-0.03

δ——套管壁厚(cm)

h——有效齿高(cm)6扣/英寸的h=0.2711cm;8扣/英寸的h=0.2033cm

l2——有效丝扣长度(cm)

δs——管子材料弹性极限(MPa)

α——丝扣剖面与管子轴线夹角,α=62.5°

φ——钢摩擦角,φ=18°

ctg(α+φ)=ctg(62.5°+18°)=0.167

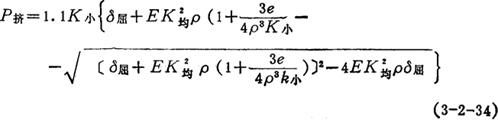

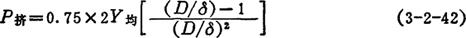

(2)抗挤强度

式中 P挤——抗挤强度(MPa)

δ屈——钢材屈服极限(MPa)

E——钢的弹性系数,E=0.214×106(MPa)

D——套管外径(cm)

e——套管椭圆度,e=0.01

δ——名义壁厚(cm)

δ均——平均壁厚(cm)

δ小——最小壁厚(cm)

δ小=0.875δ

δ均=0.904δ

(3)抗内压强度

式中 P内——内压强度(MPa)

D——套管外径(cm)

δ——壁厚(cm)

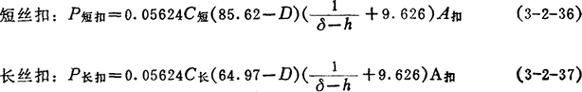

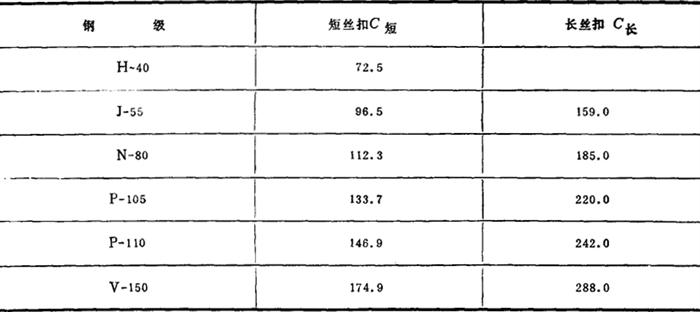

2.API套管强度计算公式

(1)套管的抗拉强度

①“V”型(圆头)螺纹套管

1968年标准:钢级H-40、J-55采用以下公式:

式中 P长扣、P短扣——短丝扣、长丝扣的连接强度(kg)

D——套管外径(cm)

δ——套管壁厚(cm)

h——丝扣高度(0.181cm)

A扣——套管最后一完整扣扣根截面积(cm2)

A扣=0.7854〔(D-2h2-d2〕

d——套管内径,厘米

C短、C长——套管钢级系数,见表3-2-111

表3-2-111 钢级系数

C长=1.647C短

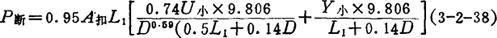

钢级C-75、N-80、P-110采用以下公式:

丝扣抗断(滑脱)强度:

式中 P断——丝扣抗断(滑脱)强度 (kg)

L1——套管丝扣啮合长度(cm)

L1=L-M

L——套管丝扣长度(cm)

M——手上紧接箍端面至丝扣啮合起点长度(cm)

D——套管外径(cm)

Y小——最小屈服极限(MPa)

U小——最小极限强度(MPa)

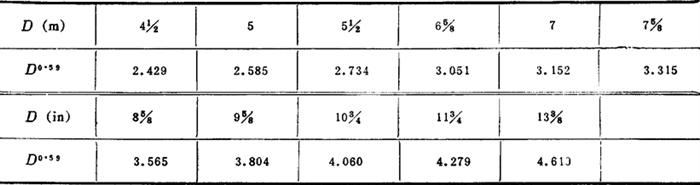

D0.59——以英寸计算,其值见表3-2-112

表3-2-112 不同外径套管的D0.59值

②梯形螺纹的计算

管体丝扣连接强度:

P管=9.806×ES管A管 (3-2-39)

接箍丝扣连接强度:

P箍=9.806×ES箍A箍 (3-3-40)

式中 P管——管体丝扣连接强度(kg)

P箍——接箍丝扣连接强度(kg)

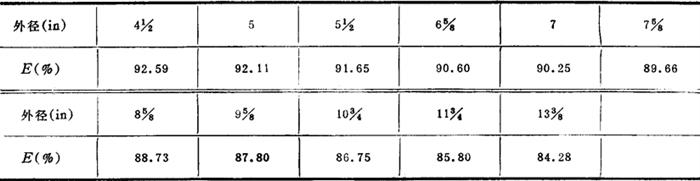

E——丝扣最低效率(%),见表3-2-113

表3-2-113 丝扣最低效率E的大小

S箍——接箍平均极限强度(MPa)

S管——管体平均极限强度(MPa)

A管——管体平直部分截面积(cm2)

A管=0.7854D2-d2

A箍——接箍截面积(cm2)

A箍=0.7854(D2箍-d扣2)

D——接箍外径(cm)

d扣——套管端部接箍丝扣根直径(cm)

d扣=(D+0.04064)-0.0625L2

L2——管体有效丝扣长度(cm)

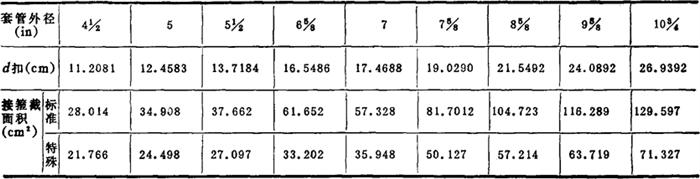

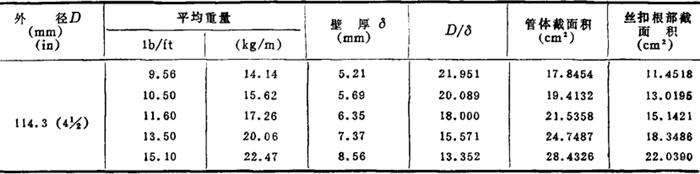

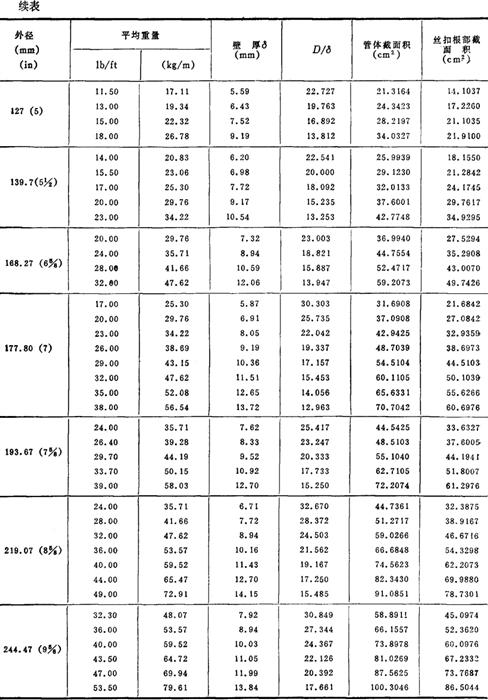

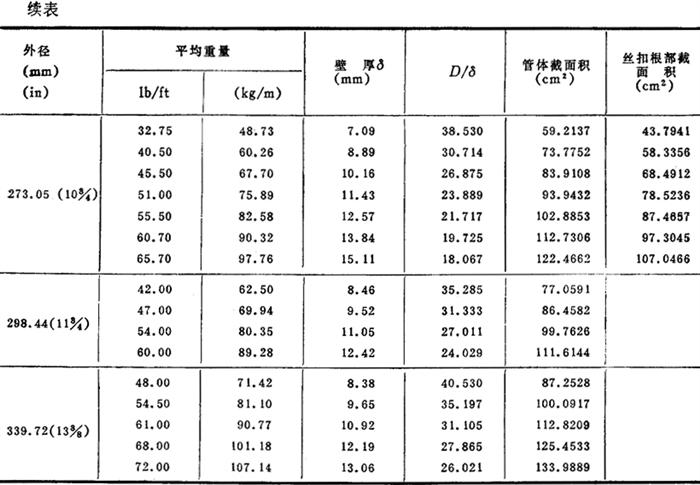

表3-2-114列出了梯形螺纹套管计算的有关数据

表3-2-114 梯形螺纹套管计算的有关数据

所列抗拉强度数值一般均为公式所计算出最小值的95%。

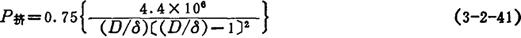

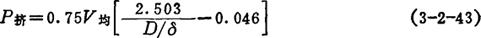

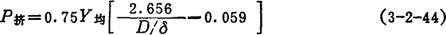

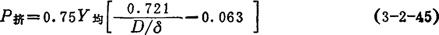

(2)套管的抗挤强度

①不考虑拉伸载荷对抗挤强度的影响

1967年、1968年标准:

对于弹性破坏:

对于塑性破坏:

D/δ<14时:

D/δ≥14时:

钢级H-40、J-55:

钢级C-75:

钢级N-80:

钢级P-105:

钢级P-110:

式中 P挤——最小抗挤强度(MPa)

Y均——平均屈服极限(MPa)

1970年标准:

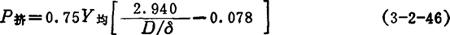

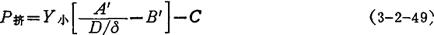

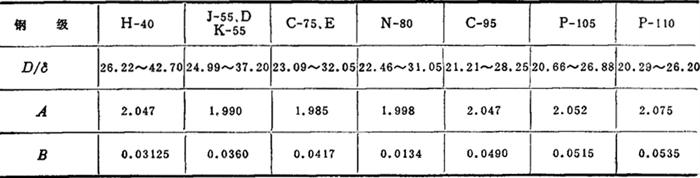

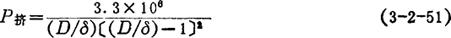

当D/δ≤表3-2-115中所列数值时:

表3-2-115

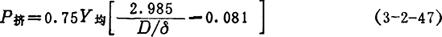

当D/δ为表3-2-116中所列数值时:

表3-2-116

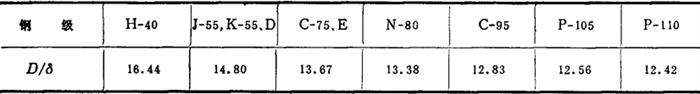

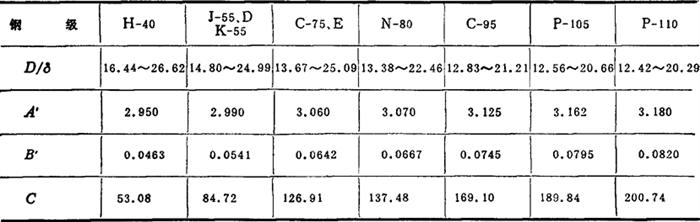

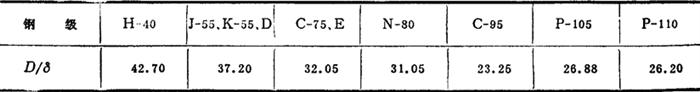

当D/δ为表3-2-117中所列数值时:

表3-2-117

表3-2-118

式中 P挤——最小抗挤强度(MPa)

Y小——最小屈服极限(MPa)

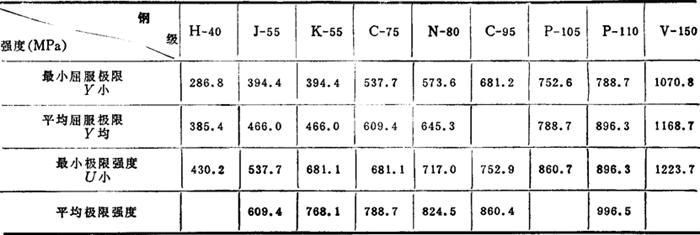

各种钢材的强度值,见表3-2-119。

表3-2-119 各种钢材的强度值表

②考虑拉伸载荷对抗挤强度的影响 设套管柱自重引起的轴向拉应力为σ轴,泥浆柱对套管柱外挤压力引起径向应力为σ径,周向应力为σ周;由于套管为中薄壁,径向应力σ径较小,可略去不计,故套管柱只视为受轴向拉应力σ轴和周向应力σ周的作用。

根据第4强度理论,套管的破坏条件为:

σ2合=σ2轴-σ轴σ周+σ2周≤σ2屈 (3-2-52)

式中 σ合——合成应力(MPa)

σ屈——钢材平均屈服极限(MPa)

上式为一坐标旋转角为-45°的椭圆方程式。

上式经整理得:

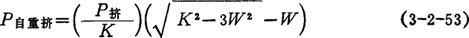

式中 W——悬挂套管重量(kg)

P自重挤——自重为W时的抗挤强度,(MPa)

P挤——不考虑自重的抗挤强度,(MPa)

K——套管系数(kg)

K=19.61AY均

A——套管横截面面积(cm2)

Y均——平均屈服极限(MPa)

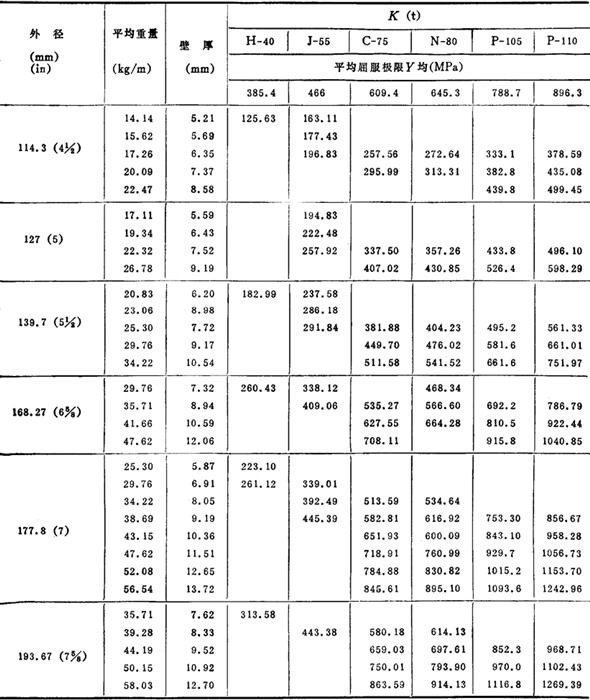

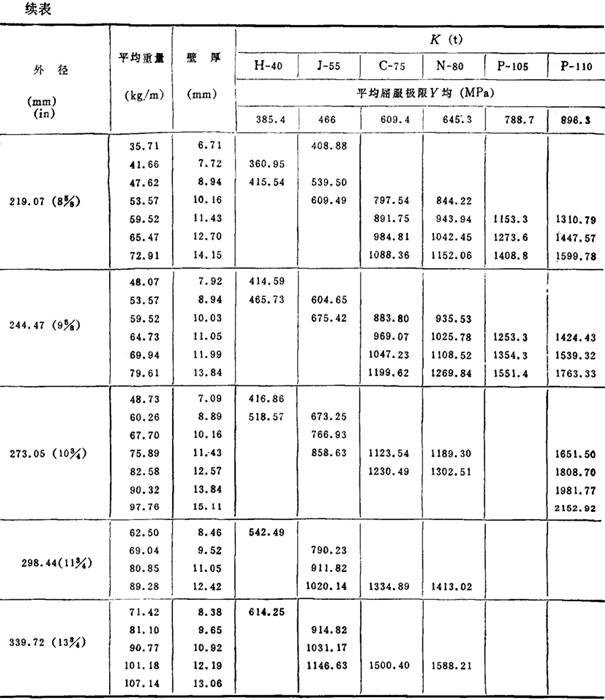

不同钢级套管系数K的大小如表3-2-120所示,API套管强度计算的有关数据如表3-2-121所示。

表3-2-120 不同钢级套管系数k的大小

注:K=2A·Y均,(A为套管本体截面积)

表3-2-121API套管强度计算的有关数据

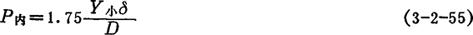

(3)抗内压强度:

由于管壁厚度不均,实际值比计算值小12.5%,故上式为:

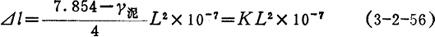

(4)套管在自重作用下的伸长

式中 γ泥——泥浆相对密度

⊿l——自重伸长(m)

L——套管原有长度(m)

不同长度套管的自重伸长如表3-2-122所示。

表3-2-122 不同长度套管的自重伸长

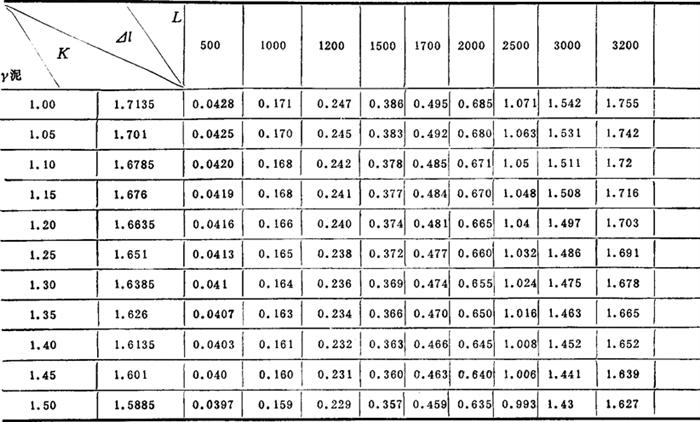

(5)套管压缩距的计算

式中 ⊿——套管压缩距(m)

γ泥——泥浆相对密度

L——套管全长(m)

l——套管未封水泥段长度(m)

⊿气=3.927Ll×10-7 (在空气中)

⊿水=3.427Ll×10-7 (在清水中)

⊿1.2=3.327Ll×10-7 (在相对密度为1.2的泥浆中)

⊿1.5=3.177Ll×10-7 (在相对密度为1.5的泥浆中)

⊿1.6=3.127Ll×10-7 (在相对密度为1.6的泥浆中)

⊿1.8=3.027Ll×10-7 (在相对密度为1.8的泥浆中)

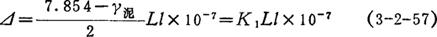

(6)套管弯曲应力的计算

式中 D——套管外径(cm)

α——井斜角(度)

L——斜井段长度(m)

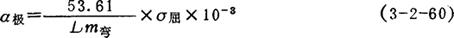

式中 α极——套管极限弯曲角(度)

σ屈——钢材屈服极限(MPa)

m弯——抗弯安全系数

m弯=3~4

当井身质量较好,m弯=3

当井斜、方位变化较大(有“狗腿”产生时),m弯=3.5~4;套管在弯曲井眼内所产生的挠度为:

式中 Z——套管弯曲产生的挠度(cm)

q——套管单位长度重量(kg/m)

l——套管单根长度,l=10m;若装有扶正器,l为扶正器之间的距离

E——钢的弹性系数,E=0.214×106MPa

I——套管横断面惯性矩

I=π/64(D4-d4)(cm4)

d——套管内径(cm)

为保证套管顺利下入井内,D+2Z应略小于井眼直径。

3.现场计算套管强度

(1)查表列相应规格套管在各应力下的可下深度。

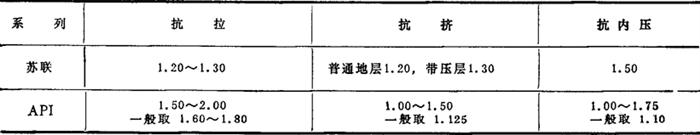

(2)选用适当的安全系数(表3-2-123)。

表3-2-123 安全系数

(3)进行套管分段或不分段排列。

- infringe是什么意思

- infructuous是什么意思

- infuriate是什么意思

- infuse是什么意思

- infusion是什么意思

- inférieur是什么意思

- ing是什么意思

- ingather是什么意思

- ingemann,bernhard severin是什么意思

- ingeminate是什么意思

- ingener是什么意思

- ingenerate是什么意思

- ingenhousz,jan是什么意思

- ingenious是什么意思

- ingens是什么意思

- ingenuous是什么意思

- ingerence是什么意思

- ingest是什么意思

- inge,william是什么意思

- inge,william ralph是什么意思

- ingleborgh是什么意思

- inglewood是什么意思

- inglik是什么意思

- inglik ga是什么意思

- inglik laika是什么意思

- inglik mung是什么意思

- inglis gitagalu是什么意思

- inglorious是什么意思

- ingoing是什么意思

- ingolstadt是什么意思

- ingot是什么意思

- ingraajdiger aadab-kaayadaa是什么意思

- ingraft是什么意思

- ingrain是什么意思

- ingraj是什么意思

- ingrajer atanka(the englishman’s fear)是什么意思

- ingraji sopan(first step in english)是什么意思

- ingrat是什么意思

- ingrate是什么意思

- ingrateful是什么意思

- ingratiate是什么意思

- ingratitude是什么意思

- ingredience是什么意思

- ingredient是什么意思

- ingres dominique 安格尔是什么意思

- ingress是什么意思

- ingres,jean auguste dominique是什么意思

- ingroup是什么意思

- ingrowing是什么意思

- ingénue是什么意思

- inhabit是什么意思

- inhale是什么意思

- in-hand foods是什么意思

- inharmony是什么意思

- inhaul是什么意思

- inhearse是什么意思

- inhere是什么意思

- inherent powers是什么意思

- inherit是什么意思

- inheritance是什么意思